你知道当代青少年中的“四无”现象吗?10月底在昆明举办的第四届青少年心理安全论坛上,清华大学心理与认知科学系教授彭凯平指出,这一现象已不容忽视。

该结论基于清华大学积极心理中心团队一项历时4年、覆盖约42万名青少年的追踪研究,数据显示约14.8%的青少年样本存在不同程度的抑郁风险。其中,部分人出现“四无”现象:学习无动力,导致厌学、休学;对真实世界无兴趣,沉溺于虚拟空间;社交无能力,现实沟通与合作意愿萎缩;最终滑向对生命感到无意义,普遍觉得“无聊”“没意思”。不少家长也反映,孩子做事情总像“被推着走”,难以产生发自内心的热爱。

“四无”现象是青少年“空心病”的具象表现,来源于“内卷式养育”下家长焦虑的传导。它披着“科学教养”的温柔外衣,包裹着浓浓的爱意和期许,却在无形中剪断了孩子与世界的深层次连接,不知不觉造成内部的“空心”。正如论坛专家所指出的,其核心症结在于将孩子当作学习工具,将知识灌输视为教育目标,从而忽视了培养高阶认知能力与自身热爱的重要性。

加强学生心理健康工作,已上升为国家战略。今年10月,教育部正式印发《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》,致力于从教育生态的源头,为青少年心理健康提供系统性解决方案。措施里提及的减轻作业负担、保障充足睡眠、培养健康用网习惯等具体办法,恰好精准对应了破解“四无”困境的需求。例如,强化作业管理,严控总量,严禁机械重复、惩罚性作业,鼓励设立“无作业日”,从源头上减轻日常压力;加强课程与实践教育,每月至少开展1次综合性实践活动,提升学生心理韧性和应对能力。

学校是师生安全、快乐、温暖生活的地方,“十条措施”的推行与“四无”的破解之道在此高度契合。然而,要真正改善青少年心理健康现状,仅靠学校远远不够,必须构建家庭、学校、社区协同育人的支持体系。在这一体系中,良好的家庭环境无疑是孩子健康成长的核心港湾。

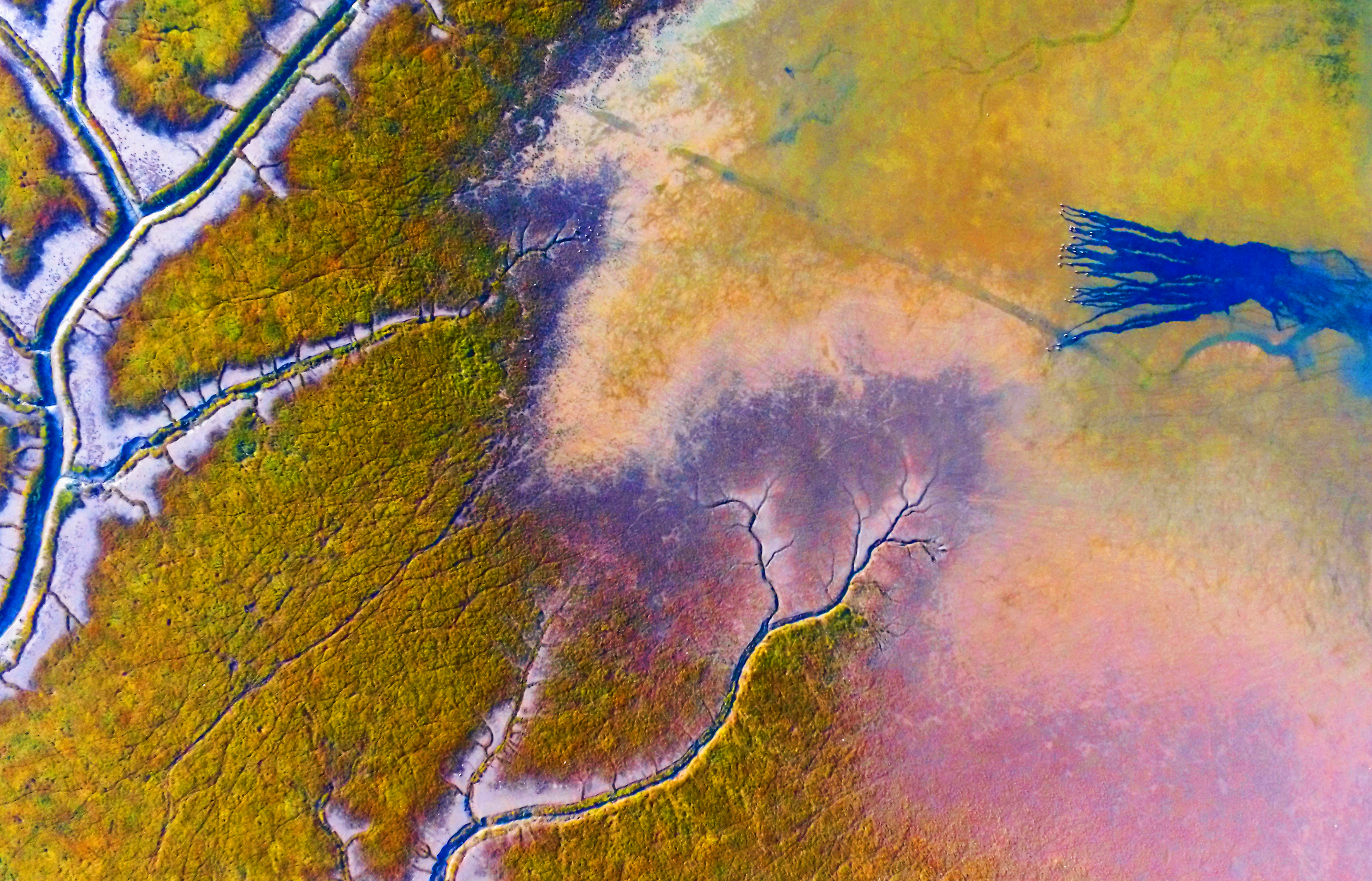

家长需要尊重孩子的自主感、支持孩子的胜任感、满足孩子的归属感,从相处模式、家庭氛围、亲子关系等方面主动优化调整。更关键的是,引导孩子重建三种关键连接:与内心连接,在日常对话中融入深度交流,倾听孩子的想法和感受;与自然连接,通过户外活动让孩子从自然中汲取能量、强健体魄;与他人连接,主动创造同伴交往机会,培养真实的社交能力——这理应成为家长的必修课。

孩子的成长,本应是“从从容容、游刃有余”的探索,而非催促下的“匆匆忙忙、连滚带爬”。过度聚焦学习成果与外在成就,容易忽视心理成长,挤压孩子发展的弹性空间,使内心变得脆弱。每一位家长都应当从家庭这个最初的场景出发,努力为孩子创造一个更开阔、更宽松、更丰富的成长环境,让他们真正体验到成长的从容、淡定与快乐。

盐阜大众报/我言新闻记者:周樑

编辑:梁鹤龄 崔治国 严成