黄海之滨,绵延4550多平方公里的湿地,是盐城独特的生态家底,更是必须守护好的发展根基。作为世界自然遗产地,这片湿地不仅承载着丰富的生物多样性,也关系到区域可持续发展的未来走向。近期,围绕滨海湿地生态修复与可持续发展的探讨持续升温,为我们带来了新的理念与方法。要走出一条符合盐城实际的湿地保护与发展之路,必须坚持系统谋划、强化科技赋能、推动多方协同。

守护湿地,首先要树立整体观、系统观。盐城潮间带由长江、黄河泥沙千年沉积而成,其生态健康与整个流域息息相关。从西班牙埃布罗三角洲的综合治理,到威尼斯潟湖的全流域保护,这些国际案例充分表明,有效的生态修复不能局限于局部区域,而应从全流域视角出发,保障河流与海洋之间的生态连通。只有将“基于自然的解决方案”落到实处,才能为黄海湿地筑牢生态屏障。

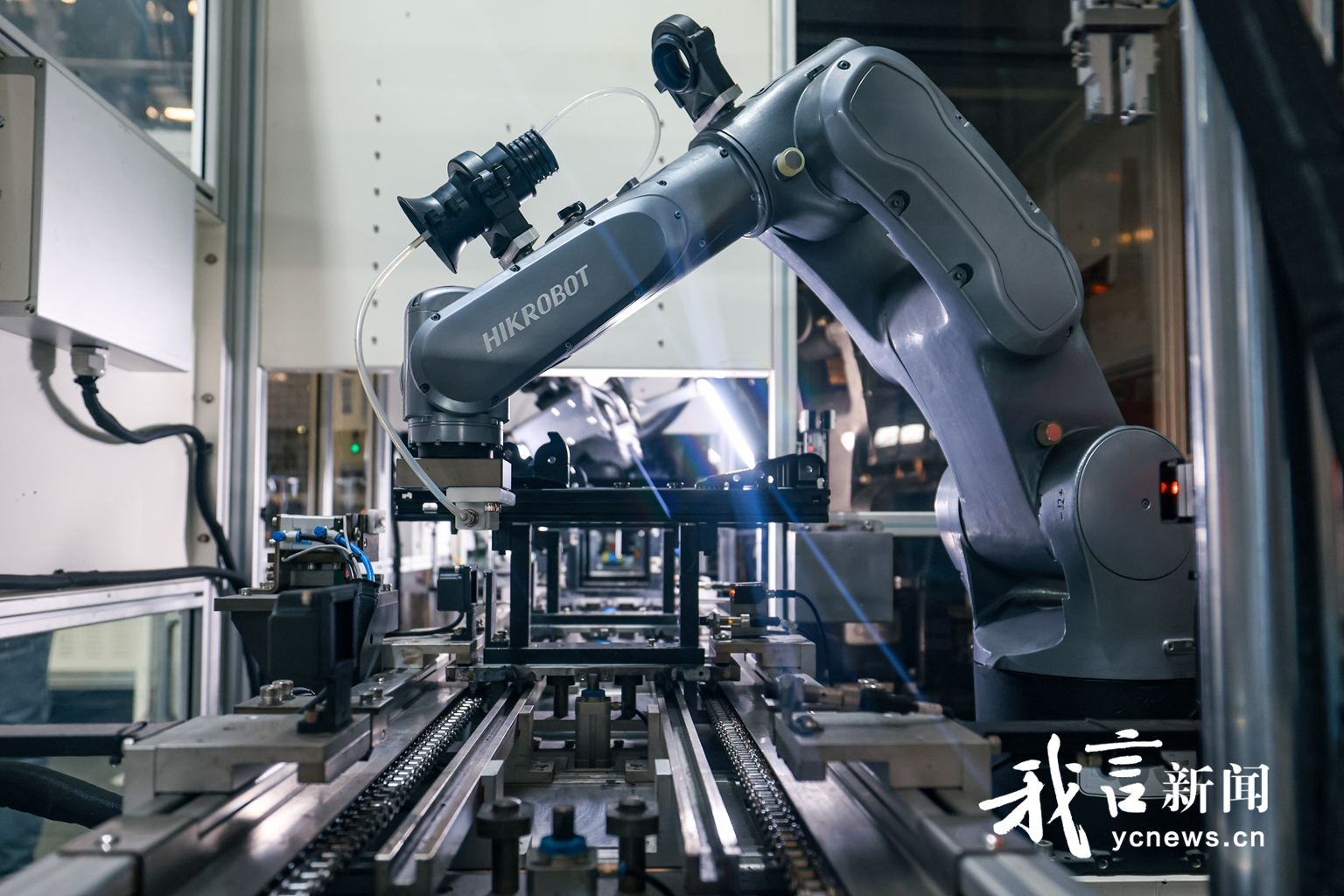

让湿地保护更智能、更高效,离不开科技创新的赋能。在盐城工学院、盐城市黄海湿地研究院等单位的积极推动下,人工智能技术正逐步应用于湿地监测工作。在大丰建川、东台川水湾等重点区域,通过AI图像识别,不仅能够自动统计鸟类种群数量、监测鸟类活动轨迹,还可以实时分析水质变化、植被生长状况,推动湿地管理向智慧化转型。

实现保护与发展的统一,盐城已有积极探索。以大丰麋鹿国家级自然保护区为例,麋鹿数量从最初的39头增至如今8500多头。麋鹿种群的壮大,正是湿地生态改善的有力证明。由此带动了生态旅游,年接待游客超80万人次,形成保护与发展的良性循环。另一方面,当地企业通过数字化技术最大限度减轻生态影响,并携手社区“共建共管”,探索绿色发展的新路径。

前路漫漫,行则将至。全球湿地保护的先进经验为我们启智明思,而盐城的答卷,还需依靠脚下的实践与担当。唯有始终坚守生态优先理念,持续汇聚各方力量,才能让这片湿地永葆生机。

盐阜大众报/我言新闻记者:陶秋凤

编辑:梁鹤龄 崔治国 王艺蓉