十八团,一个亲切的名字,这是我的家乡,我在那里度过了甜蜜而美好的童年和少年。

“十八团把戏”是家乡的特色。那年月玩把戏,就是现在叫玩杂技的,没有固定的表演场所,走街串巷,寻处空地就撂场子表演,表演最多的地方是寺庙前的广场、老街茶馆旁的空地,凡是人多热闹的地方,就是杂技表演的最佳场所。特别是过年过节,玩杂技的场子更是被围得水泄不通。

我童年的时候,最喜欢看街头杂技,一听见街上响起熟悉敲锣声,便火急火燎地往街上跑,边跑边喊:“耍把戏的来啦!”,后面还跟着一群急不可耐的小伙伴们,这时空场上早已聚集了很多人,急促的锣声紧催着四面八方涌来的看客,或蹲或站,或坐在自带的小板凳上。有些孩子小,就坐在大人的肩膀上,把个杂耍场地团团围住。

开场前,锣声震耳欲聋,一阵敲打后,杂耍开始了。先是变戏法,再是耍碗顶缸,再来舞刀弄枪,又来吞刀咽球,最后是口腔喷火……每当表演到高潮的时候,总是响起一阵锣声,表演戛然而止,只见一个裸露胸膛的大汉,双手抱拳, 放开喉咙高喊:“走南闯北,来到贵宝地。老少爷们,大家帮帮忙,住店要店钱,吃饭要饭钱,有钱的捧个钱场,无钱的捧个人场……”用那面刚刚敲打的铜锣倒扣着,张罗着开始收钱了。

杂耍人知道小孩子没有钱,只是帮个人场而已,把铜锣直接伸到大人的面前,大人们不情愿地把毛票角子扔进铜锣里。也有不愿给钱的主儿,悄悄钻出人群。几个走江湖的杂耍人,早就埋藏在人群的后面,及时迎上去伸出双手乞讨,想走的人不好意思,只得扔两个角子。待钱收得差不多了,看热闹的人也走得差不多了,精彩的绝活要亮出来了,只见一个大汉比比划划的,口里含着什么东西,腮帮子鼓鼓的,翻来覆去,来回转场,吊着看热闹人的胃口,说时迟那时快,突然间一团大火从他的口里喷出,一个大大的火球在他的头顶上方熊熊燃烧,人们无不拍手叫好,惊叹不已!

在街头看杂耍看得多,顶缸耍碗、舞刀弄枪,也不觉稀罕。让人触目惊心的绝活,还是口吞宝剑。杂耍人拿出一把明晃晃的宝剑,在阳光下闪闪发光。依次让众人亲眼验看,以辨真假。然后张开嘴巴,把宝剑一寸一寸地向喉咙里插。此时全场鸦雀无声,人们屏息观看。每当这个时候,我害怕地闭上眼睛,生怕锋利的剑刺伤他的喉咙和肠道。只到听见鼓掌声,才敢睁眼看,那把宝剑已经全部插进杂耍人的嘴里,只有剑柄露在外面,从此打心眼里佩服这样的杂耍高人。多少年后听人说起此事,才知道那把宝剑的剑柄有机关,宝剑是能伸缩的。但是,我始终觉得看街头杂耍,是普通老百姓娱乐、放松之地,也是杂耍人生计的来源。

街头玩杂耍的岁月已经远去,但我却经常津津有味地回忆十八团玩杂耍的热闹场面。那一阵阵锣声还敲响在记忆中。

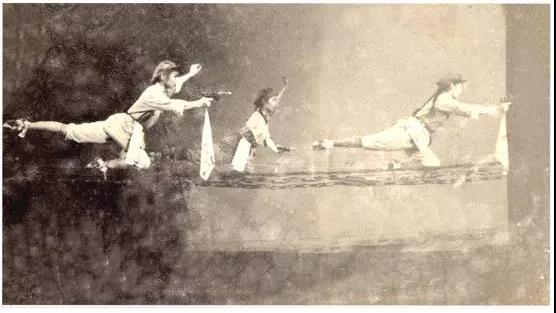

待我长大后,才知道十八团是湖垛镇东边的一个乡。早在汉唐时期,“十八团”一带,百戏艺人的吞刀、吐火等技艺,就常在京城乐棚表演,有时还为宫廷演出,声誉颇佳。明洪武年初,苏州一部分杂技艺人外出逃荒,一头挑着锅碗瓢盆,一头挑着襁褓中的婴儿,来到十八团。从此,十八团即成为杂技家族聚居之地,计有200多户。他们身手不凡,被称为杂技十八大家。明永乐年间,“杂技十八大家”纷纷买马,增添马术驯兽等新的节目,人们称有马的杂技班为“马戏班”,没有马的则称“把戏班”。

十八团男女老少尚武,都会几个套路,以强身健体为宗旨,不准伤人,若有犯者,必受严惩。授艺有戒规,从不传授给不孝敬父母、不尊老爱幼、流氓地痞等品行不端的人,祖训不可违。他们有一种执着进取、自强不息精神,“十八团杂技”是建湖的一张名片。

康熙年间,十八团举办马戏会,每年重阳前后为会期,时间半个月。届时,在外的十八团艺人均回乡参加,庙会还吸引了全国各地的杂技艺人和爱好者前来观光或拜师学艺。清代中叶,十八团马戏班已发展到20多个,足迹遍布沿海各省,享誉大半个中国,抗战初期,建湖县建立民主政权,十八团杂技进入兴盛时期,上世纪五十年代,县里将杂技艺人,组成双福、江河、胜利、新民等八个团体,不久又合并为建湖县杂技团,1983年变更为盐城市杂技团。

十八团杂技在长期发展过程中,逐步形成了它独特的艺术风格。首先在节目的类型上,以技巧型、柔韧型节目为主,其内容也源于江淮人民的生活,经过艺术加工,糅进轻松快捷的表演之中,让观众从演员的表演上体味生活的情趣。在综合艺术上,注重音、舞、光、技完美结合,努力打造高、新、美的艺术境界。还吸取了现代舞蹈、艺术体操等艺术门类的精华,形成了独特的南派杂技风格,以精湛的艺术技巧,排练出一批批新颖高雅的杂技节目。或变化多端,神奇莫测;或轻捷柔软,绰约多姿。再加上色彩鲜明的服装式样,新颖的道具,绚丽、动听的伴奏,使舞蹈形象形成一个完善的艺术整体。这种力与美的巧妙结合,给人无穷的艺术享受。

十八团杂技艺术源远流长。它跟河北吴桥、山东聊城齐名,是中国杂技艺术三个发祥地之一,以具有独特的汉族文化风格和精湛的艺术技巧而饮誉中外。20世纪以后著名的江苏省杂技团、盐城市杂技团均源于“建湖十八团”。2008年,入选第二批中国国家级非物质文化遗产目录。