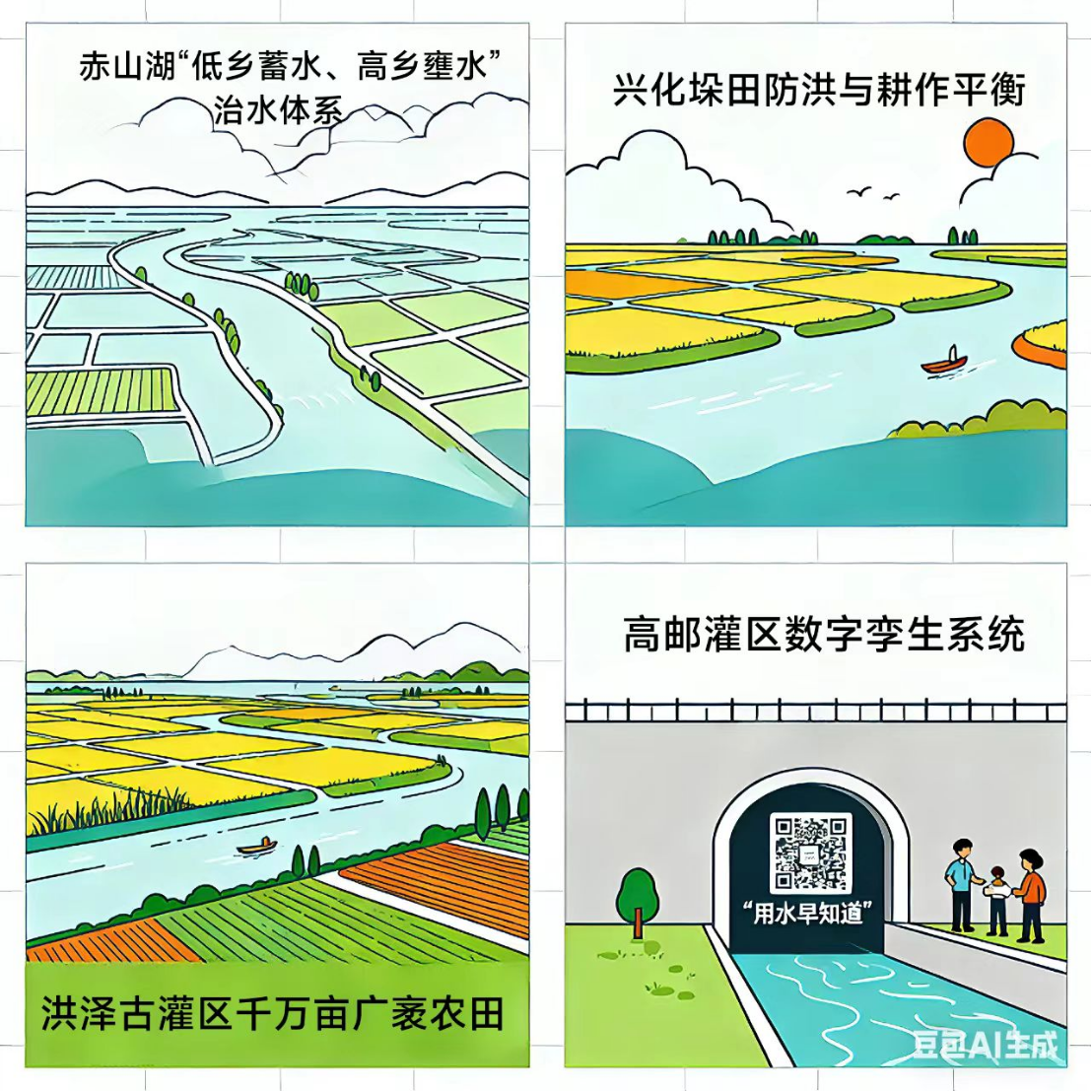

双节游江苏,在世界灌溉遗产里读文明、见青春!近日,赤山湖灌溉工程入选世界灌溉工程遗产名录,至此江苏已坐拥四项世界灌溉工程遗产,里运河—高邮灌区、兴化垛田灌排工程体系、洪泽古灌区与之一道,构成“水韵江苏”的遗产方阵。连日来,2025“把青春华章写在祖国大地上”网络主题采访采风团循“水”而行,踏访江淮沃土,在这些凝结古人“因水制宜、乘势利导、顺时顺势”智慧的活态水利奇迹中,探寻千年水脉的当代新生,见证青春力量续写“水润山河”的时代篇章。

千年水脉的“活”,在于功能的延续,更在于智慧的传承。三国吴赤乌年间,赤山湖“低乡蓄水、高乡壅水”的治水体系问世,如今仍滋养着7.7万亩沃野良田;唐代兴起的兴化垛田“挖泥堆垛”之术,在52.88平方千米的土地上延续着防洪与耕作的平衡智慧;东汉建安四年始建的洪泽古灌区,从陂塘灌溉到洪泽湖水库,至今润泽苏北48万亩核心灌区。古人留下的不仅是闸坝、水则、堤防的实体工程,更有赤山湖“湖长堰长协管”、洪泽古灌区“工交责任制度”“文武结合、官民结合”堤防管理的制度遗产,高邮灌区“防不足、泄有余”的治水哲学。而今,高邮灌区的数字孪生系统为千年理念赋予数字化表达,闸洞上的二维码助“用水早知道”走进寻常农家;洪泽古灌区的青年技术员循着古籍,将“闸坝泄水制度”转化为现代水利调度算法,使清代铁牛旁的闸口实现自动化启闭。青年水利人用代码延续“水则”的计量精度,用智能闸门传承“坝闸泄水”的管理逻辑,用生态监测技术守护“蓄水济运”的千年使命,让古老水脉在功能迭代中始终“活”力澎湃。

青春笔底的“润”,是读懂遗产的温度,更是续写传承的担当。“90后”工程师俯身测量赤山湖古堰坡度,指尖触摸的是千年工程的肌理;返乡青年在兴化垛田开起文旅民宿,推动垛田风光与民俗风情相融共生;大学生志愿者站在洪泽湖大堤,为游客讲解铁牛镇水典故、解读“官民结合”管理智慧,让水利故事浸润人心。灌溉遗产的保护,贵在“连接过去与现在”,青年以专业为笔,为遗产装上“数字引擎”,促成里运河水调配更精准、洪泽湖水位调控更科学;以创意为墨,为遗产注入“文化活力”,让垛田油菜花不仅成景,更化作“三王龙灯会”等民俗IP,让洪泽湖大堤石碑石刻变作“行走的水利史课堂”;以共情为桥,为遗产搭建“传播纽带”,把洪泽古灌区“工交制度”、赤山湖“传食田制度”讲成古今治理智慧对话的生动叙事。青春的笔底,正为千年水脉“润”入人心、“润”透山河的温暖篇章添墨加彩。

从“蘇”字里的“鱼米之乡”,到世界灌溉遗产的“江苏方阵”,水脉始终是中华文明的脉络,青春始终是文明传承的脉搏。值此国庆、中秋双节,不妨开启“水韵之旅”。观千年水利工程的“历史奇迹”与“当代答卷”,悟“千年制度”与“现代治理”的交融,探“治水智慧”从古籍记载变田间地头“用水指南”的奥妙。这既是千年遗产在传承中润泽山河的新生,更是青春华章“活在当下、传向未来”的应有之义。