11月1日,新四军重建军部旧址(泰山庙)内,古柏苍劲,青砖映日,“朴直向阳——莫朴先生诞辰110周年艺术与文献展”盐城巡展正式启幕。浙江美术馆和莫朴家属分别向新四军纪念馆捐赠莫朴文献档案影印资料和图书研究资料,这些珍贵文献将助力地方红色文化研究与传播,让莫朴的艺术思想与革命精神永续传承。

从盐城出发的艺术战士

展览由“倾心向太阳”“朴直燃心灯”两大板块组成,展出莫朴油画、版画、年画等代表作和一批他在盐城参与创办华中鲁艺的重要文献资料。本次展览是一场跨越时空的精神洗礼,既是对历史的致敬,更是对初心的叩问。

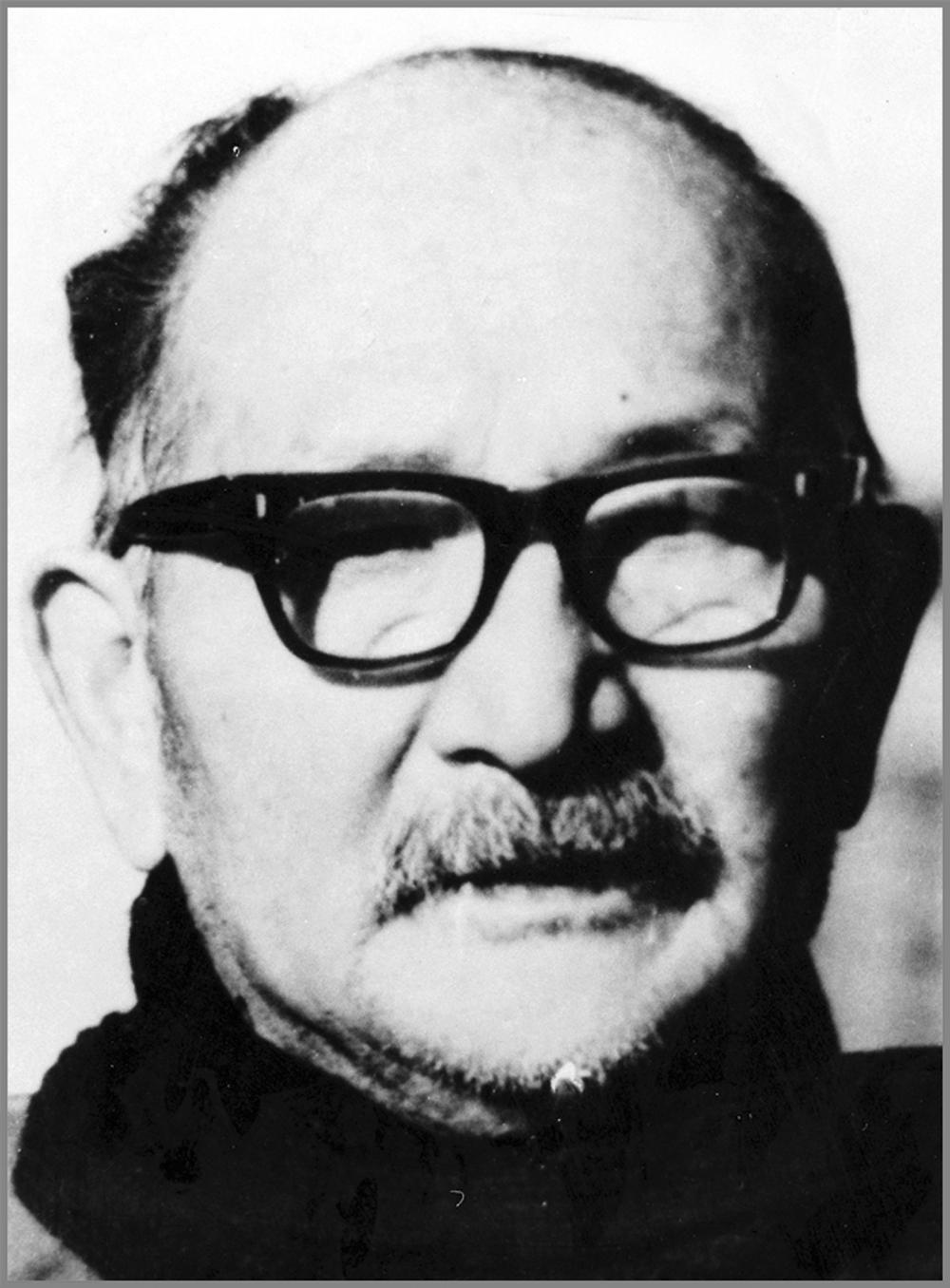

莫朴先生家属代表莫大林在开幕式上的话语,为这段往事拉开了序幕:“父亲莫朴是在盐城完成了从一名爱国青年学生到坚定的无产阶级革命战士的蜕变。今天这个展览,是我父亲向培育他的盐城家乡父老的汇报,也是我们纪念一位在抗战时期从盐城走出来的新四军老兵——莫朴。”

盐城是莫朴实践“艺术为人民”信念最重要的场域之一,也是他教育生涯的起源地。20世纪40年代,作为华中鲁艺创始人之一,莫朴在盐城率领美术系的师生们,在极为艰苦的条件下,用美术形式宣传革命理念。

一棵枯树,一堂纪律课

时间回溯到1941年,鲁迅艺术学院华中分院在新四军军部所在地盐城创办,培养革命文化艺术人才。莫朴与丘东平、刘保罗等参加了学院的筹备工作,刘少奇亲自兼任院长,丘东平任教导主任,莫朴担任美术系主任。

在抗日根据地办学,条件极为简陋,尤其是美术系。刚开办时,学生连最基本的画夹、画板、画架等画具都没有。为使教学活动尽快正常开展,莫朴四处寻找解决办法。当时的盐城历经战乱与敌机轰炸,满目断垣残壁,很难见到像样的房屋。莫朴在抗大五分校南侧,发现一座破败不堪、荒草丛生的庙宇。

走进庙宇,大殿里布满灰尘和蜘蛛网,梁柱难支,破屋顶漏进零星亮光。几尊泥塑木雕的菩萨七零八落、东倒西歪,虽满面尘土、油漆剥落,但仍能看出生动形态。在根据地缺乏写生模特和石膏像的情况下,莫朴觉得这些菩萨塑像是很好的写生替代品,便和随行人员挑了几尊带回学院。

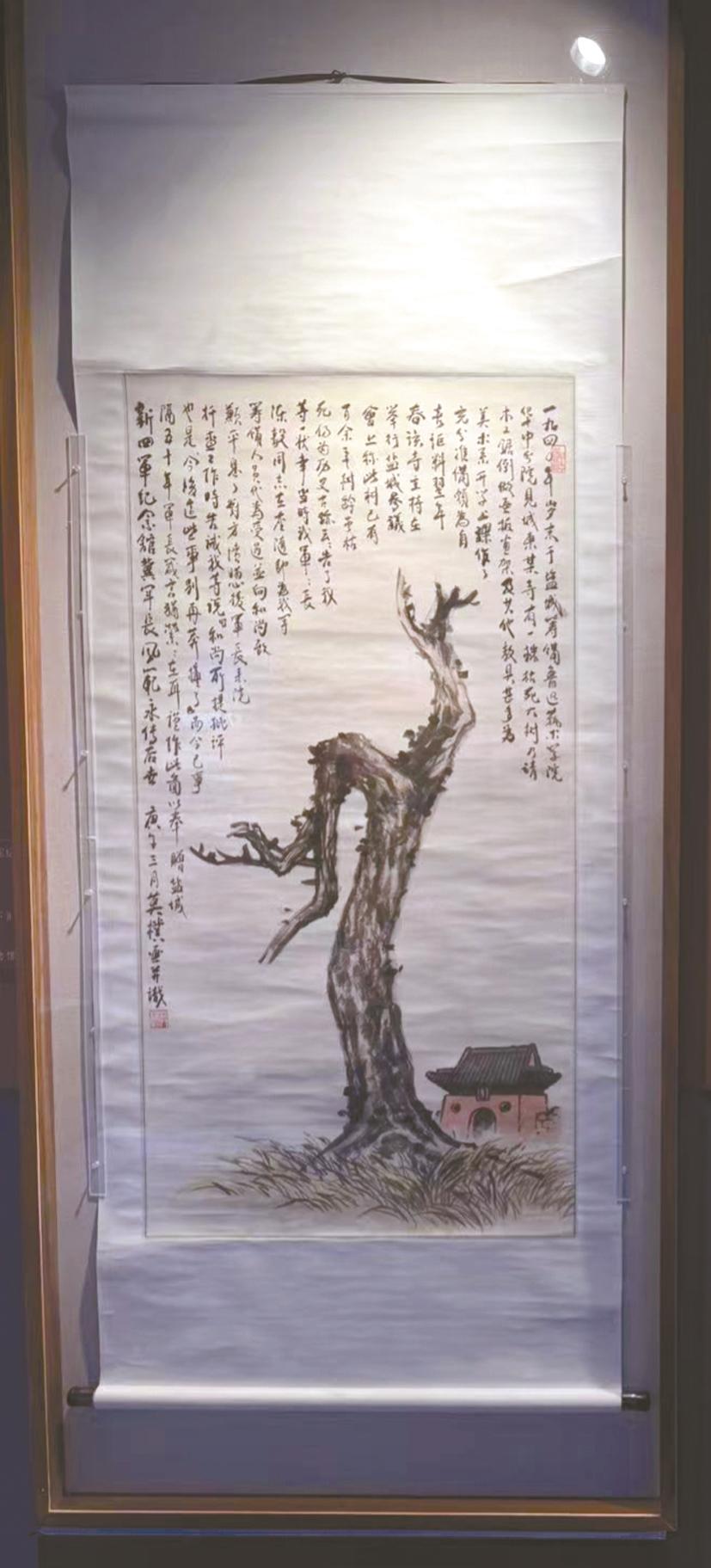

走出大殿,庙门前的两棵银杏树吸引了莫朴的目光。西面一棵较小,东面一棵高达三丈多,树干粗壮,却已枯死。莫朴端详后认为,这是制作画板的好材料,与其让人砍了当柴烧,不如废物利用。他与同行老师商议后,找来木工放倒枯树,锯成木板制作了30多块八开纸大小的画板、几个画架,剩余木料还做了一批学生上课用的小凳子。

就在莫朴为解决教具难题满心欢喜时,事情的发展出乎意料。不久后召开的参议会上,该寺老僧人向陈毅“告状”,称鲁艺有人擅自砍伐了庙里的百年古树,强调此树虽枯死但仍是文化遗迹。陈毅听后,当场接受批评并向老僧人道歉,承诺一定会改正。老僧人见陈毅态度诚恳,便也心平气和了。

事情并未就此结束。几天后,陈毅军长来到华中鲁艺看望师生,与丘东平、陈岛、莫朴等人闲谈时,特意提及那棵银杏树。他说:“你们也太莽撞了。做事情一定要从政治上考虑影响啊,不能想怎么干就怎么干。你们没跟人家商量随便砍掉就是不对的嘛!”

陈毅的每一句话都重如千钧。莫朴深感内疚,他深刻认识到,即便主观上是为了革命利益,工作中也必须注重方式方法,绝不能触犯群众利益——这是人民军队、革命队伍铁的纪律。

半个世纪的初心回响

上世纪八九十年代,莫朴已成为全国知名画家,曾任浙江美术学院院长,创作了《南昌起义》《入党宣誓》等众多优秀油画作品,但盐城那棵枯树的往事始终萦绕心头,陈毅军长的谆谆教诲也从未忘怀。年近八旬的他决定以画“还树”,了却多年心愿。他以当年被砍的枯树为原型,构思了《银杏树下》,一连画了十五幅,才选出最满意的一幅。随后,他在画作四周密密麻麻写下题款,详细记叙了这段跨越半个世纪的往事。

画作完成后,他便将这幅饱含愧疚与敬意的《银杏树下》郑重捐赠给新四军纪念馆。这幅画作不仅彰显了共产党人勇于承认错误、改正错误的博大胸怀,更似一面明镜,照见过去、映照未来,启示着后人唯有将纪律意识深植于心,方能使理想之树常青。

莫朴“画树还树”的故事,与新四军另一则“将军赔树”的故事一同在盐城广为传颂:1944年初春,时任新四军第一师师长粟裕在东台老乡家开会时,警卫员的马啃光了枇杷树皮,粟裕当即掏钱赔偿,因买不到枇杷树苗,便亲手栽下一棵黄杨树,这棵“将军树”至今尚存。两个与“树”相关的故事,如同璀璨的明珠,共同折射出新四军廉政爱民的崇高风范。

盐阜大众报/我言新闻记者:倪静

编辑:梁鹤龄 崔治国 严成