编者按:

作为全国首批新能源示范城市,盐城已成为中国东部沿海首个2000万千瓦新能源发电城市,新能源发电量约占全社会用电量的70%,构建起覆盖研发、制造、运维全链条的新能源产业体系,实现了从“追风逐日”到“风光无限”的华丽转身。

然而,宏大叙事的背后,是无数具体而微的人生。这次,我们选择将笔触与镜头,对准产业背后“人”的故事。“‘风光’背后的‘风光’”系列报道试图探寻的,不只是技术迭代与产业进程,更是汗水、勇气与智慧交织的“风光”人生。

在海上修“风车”是一种什么体验?

9月13日,赶着风小的窗口期,一群海上风电检修员,乘着运维船,从大丰区王港闸出发,乘船5个多小时,进入离岸60多公里的盐城国投集团国能大丰H5#海上风电场。

接下来,他们将在这里开展为期三天的巡检和维修。

9月15日晚,夜幕笼罩,海上风机闪烁着整齐的红色信号灯,点缀长夜。

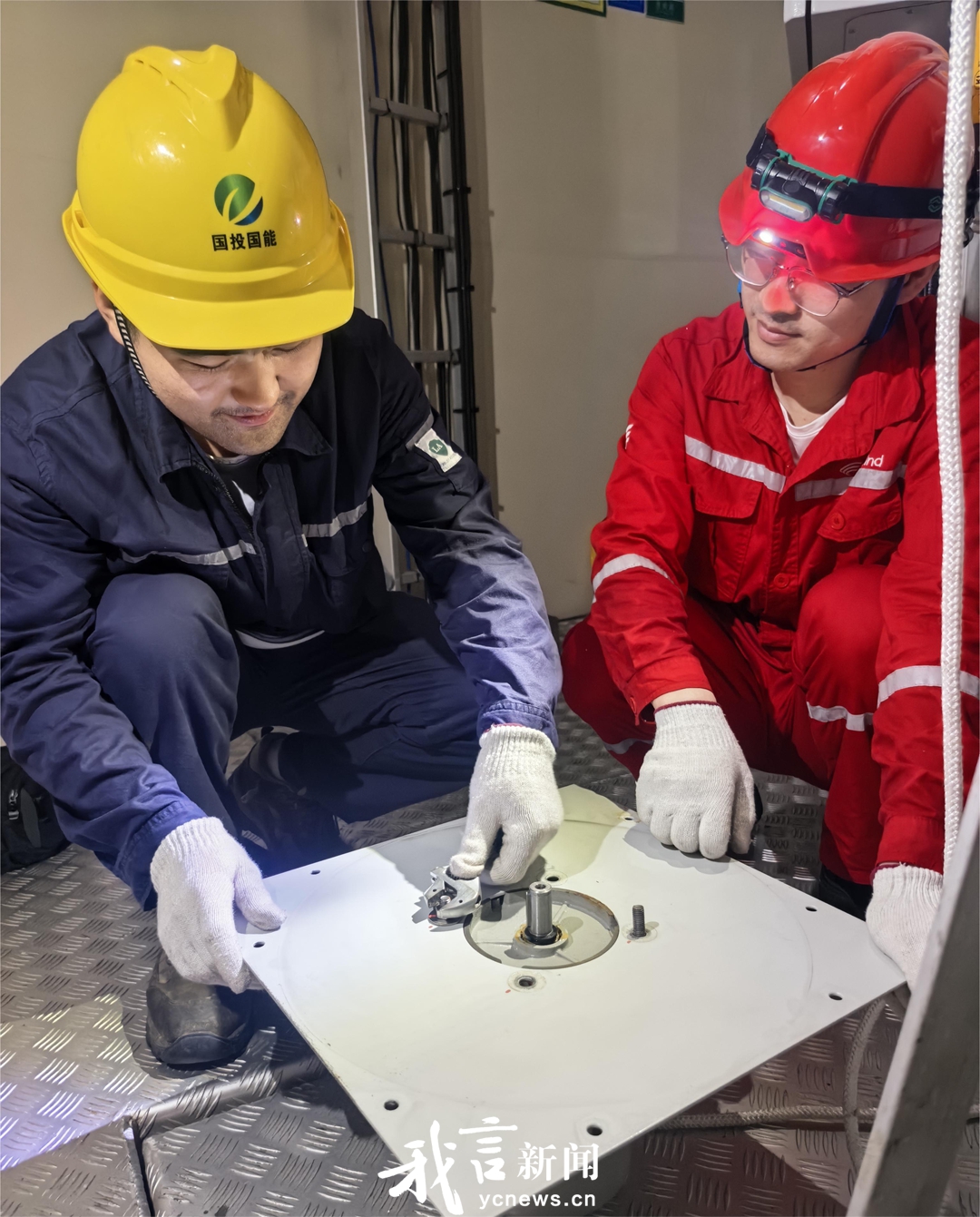

结束了一天工作的韩尧正在船舱休息,晚上10点,他突然接到通知,24号风机发生临时故障停止运转。

“故障会导致停机,是一级响应,我们需要及时排查。”韩尧和三名同事迅速套上工装、救生衣,戴上安全帽,系好安全绳,拿起工具直奔甲板。

风电运维船在海上风机阵列穿梭前行,到达24号风机下,130米高的风机宛如巨人般屹立,韩尧和同事从船甲板攀爬上风机基座,进入塔筒后,乘坐升降梯上升百米,到达机舱和轮毂,逐个排查线路和模组,找到故障点,并进行更换处理和测试。

深夜1点,故障风机重新恢复运转。

这是一份需要吃苦耐劳的工作。冬日寒风凛冽,夏日烈日灼热,一个月平均出海十多天,一干就是一天,累了就在机舱睡一会,偶尔遇到棘手的问题,还要在海上通宵达旦。

“也是一个让人快速成长的工作。”韩尧说,海上风电行业技术进步快,新项目不断,聚集了五湖四海的年轻人,能学到不少新知识新技术。

专程从浙江赶来的厂商售后技术服务部部长朱亮,已经在风电行业深耕11年。从新疆戈壁到青海高原,从渤海到南海,他的足迹遍布全国风电场。

“智能风机,传感先行。”朱亮所在的公司专门生产风机上的传感设备,比如风速仪、风向标等。“风速仪测量风有多大,风向标判断风从哪来,这些数据决定了风机如何调整姿态最优发电。”朱亮说。

叶片就像风机的“翅膀”,旋转捕捉风能。那么,如何维修它们呢?

检修团队每年会对叶片进行一次全面巡检,发现缺陷后,根据严重程度制定维修计划,利用窗口期分批维修。

21号风机旁的海平面上,一个吊篮缓慢上升,余晶和搭档站在吊篮里,操控遥控器将吊篮抵达叶片缺陷高度后,水平移动至精确作业点。“恐高的人做不来。”余晶笑着说,在他们脚下,海水如绸缎般铺展至天际。

“这台风机要修复叶片前缘保护漆剥落问题。”余晶用角磨机打磨叶片损伤区域,“别看只是漆面损伤,就像皮肤上的小伤口,不及时处理会越裂越大。”

余晶是一位有着十年经验的老维修工,能准确说出经手过的每一个叶片的“病症”:雷击穿孔、前缘腐蚀、疲劳运行等。

在烈日照射下,叶片表面温度可达60摄氏度,“吊篮上没处躲没处藏,我和搭档轮流作业,互相照应。”余晶说,“窗口期宝贵,我们必须在有限时间内完成工作任务。”

而刘博宇的工作,则是钻进风机叶片内部进行作业。进入越深,空间越窄,最后只能匍匐前进。“最窄的地方,连转身都困难,只能倒着爬出来。”刘博宇描述道,他的极限探索深度是40米,而叶片长度为90米,“最深处的损伤,需要依靠爬行机器人进去检修。”

刘博宇和同事们守护的,不仅仅是一台台海上风机,更是一个庞大的绿色能源体系。作为全球最具开发价值的海上风场之一,盐城海上风电装机容量约占全国的八分之一,新能源装机容量已突破2000万千瓦,其发出的绿电,已能满足全市七成的用电需求。

9月16日晚,检修员们启程返航,等待下一次窗口期的到来。

他们的身后,百米高空中,风机叶片迎风转动,不断输出绿色电力,点亮万家灯火。

盐阜大众报/我言新闻记者:戴汇 蔡冰清 文/图

编辑:梁鹤龄 胡丽丽 严蔷梅