红旗村里续传奇

悠悠中山河蜿蜒流淌,滋养着响水县大有镇康庄村的沃土。这里既是黄河故道地质变迁的见证者,更是盐阜大地农业发展的先行者——从昔日盐碱荒滩到如今的“农耕水墨画卷”,“康庄精神”早已融入每一寸土地。

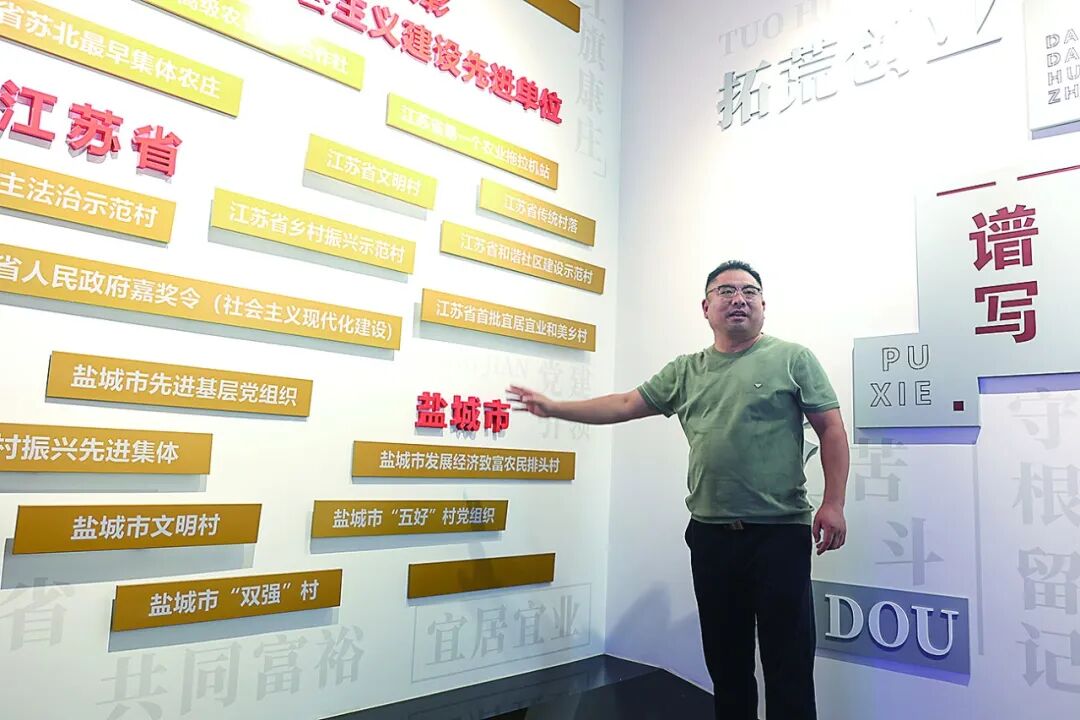

这座承载辉煌过往的村庄,既深植红色基因,更迸发现代活力。早在1953年,新华社播发电讯《飘扬在荒滩上的一面红旗》,让康庄成为全国社会主义高级合作社的标杆;近年来,康庄村依托深厚的历史底蕴与蓬勃的发展动能,先后获评“江苏省传统村落”“江苏省宜居宜业和美乡村”等荣誉,老典型持续焕发新光彩。

垦荒精神传薪火奋斗征程忆峥嵘

中山河畔,整齐排列的康庄瓦房,静静诉说着这片土地“从荒滩到沃野”的传奇。清代起,先民便在此搭茅舍、以樵渔盐为生,却屡经磨难:1922年、1939年两次海啸冲毁垦区,让土地重回盐碱荒芜。但康庄人从未低头,始终怀揣着“向荒滩要粮食”的信念。

1950年,长期雨水淡化让广袤滩涂渐具耕种条件,“馒头地”里发现的两株玉米,如一束光点燃了希望,“康庄小农场”应运而生,也由此开启了村庄发展新篇章。

1953年,康庄村率先试点,成立江苏省首个生产资料集体所有的社会主义高级农业生产合作社;仅一年后,村庄便结束靠国家救济粮的历史,建成盐城最早的社员集体农庄,“荒滩变粮仓,穷村变富庄”的愿景照进现实。

从垦荒创始人顾敏,到全国人大代表、省劳动模范袁兆龙,一代代康庄领头人始终传承“拓荒牛”精神,带领村民接续奋斗。20世纪60年代,村庄乘势而上,兴办粮油加工厂、五金综合厂等27个村办企业,是远近闻名的富裕村。

进入新时代,康庄村牢记初心,将“拓荒创业,敢为人先,团结协作,共同富裕”的康庄精神融入发展血脉,成功入选江苏省乡村振兴示范创建村,让红色基因在新时代焕发新活力。

新老融合提质效幸福图景入画来

“以前老村道路窄,下雨满是泥;现在新社区有小公园,老房子也通了污水管网,住着比城里还舒心!”村民薛风友的感慨,道出康庄村“新老融合”建设的惠民实效。近年来,康庄村以实打实的民生举措,让“旧村落”焕“新活力”,“老有颐养、少有所育”的幸福场景随处可见。

基础设施融合是民生根基。康庄村以新型社区为中心,东连西接两大老片区:新型社区已建成95户住宅,老村现有463户,还可插建144户,并根据群众实际需求设计四种户型,真正做到“建群众想住的房”。同步推进河道疏浚、道路硬化等环境提升工程,建成污水管网与处理站,新建连通新老村的融合桥,实现基础设施互联共享,彻底告别“晴天灰、雨天泥”的景象。

民生服务更有温度。由中国人民解放军31841部队援建的“助浴车”和“助餐小院”,自2024年10月1日投用以来,已惠及上百位老人。村庄还专设“儿童书房”,藏书涵盖课外读物与教辅资料,并设立关爱基金,对考入大学或研究生的学子奖励1000元,助力年轻一代扬帆追梦。

康庄村还与黄海农场强强联手,深化“场地融合、相向发展”,推动污水共治、环卫共管、水系共理;整合资源建成新时代文明实践站、健身中心、黄海书院、幸福公园、黄海宾馆等公共服务设施,让优质生活触手可及。

产业创新赋动能共富之路更宽广

“我们村的低GI(血糖升糖指数)大米、中山河酒、康庄大米等二十余种农副产品,品质过硬,口碑响亮!”谈及产业致富,康庄村党委书记、退役军人张玉海底气十足。他将部队的魄力与章法融入乡村治理,绘制清晰的产业“规划图”,全力打通从田间到餐桌的产业链。近年来,村庄立足农业优势,借力“场地共建”模式与黄海农场深度合作,有效激活产业动能,让村民共享发展红利。

村庄以“链式思维”打造稻米全产业链:与黄海农场合股成立公司,共建3亩优质稻米示范田,严格标准化种植;江苏康庄米业作为响水“十万亩优质粮工程”核心,共建6万亩生产基地,配备日烘干300吨流水线、年加工7万吨大米生产线、2栋万吨粮仓及5000平方米标准厂房,形成“种—收—加—储—销”一体化体系,具备进出口资质;科技与生态创新同步推进:2024年智慧农场正式投用,农户可通过手机远程操控灌溉施肥;与中粮集团生猪养殖场合作引入沼液作为有机肥料,联合扬州大学稻米科技小院培育低升糖功能大米,还与省农科院、扬州大学合作,优化技术工艺,当前正推进“康庄大米1958”国家农产品地理标志申建。

产业发展真正惠及于民:通过“公司+合作社+农户”模式,推动资源变股权,亩均年分红超150元;“小田并大田”改革整理出520亩耕地,流转溢出160亩,净增收益68万元,粮库、农机等集体资源盘活进一步壮大经营收入,2024年村集体经营性收入近180万元,让“共同富裕”不再是口号,而是看得见的“真金白银”。

从荒滩到粮仓,从传统村落坚守到农文旅融合创新,康庄村始终以“红旗高扬”的姿态,在乡村振兴路上阔步前行。如今的康庄,正以实干续写传奇,用奋斗描绘“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新时代画卷,让“康庄大道”越走越宽广。

沃土之上逐岁丰

郭苏华

“沧海桑田”,仿佛是为响水县康庄村量身定制的词语。新石器时代,这里曾是一片汪洋,群鸟翩跹;而今,却是“此花(稻花)不与万花同,四海张颐望岁丰”。黄河奔腾留下的淤泥,为这片土地带来了生命的馈赠。

追溯康庄的历史,犹如穿行于时光隧道,重新经历那段漫长的变迁。康庄位于新淮河入海尾闾,与六套、七套接壤。六套、七套的得名,都与黄河泛滥相关——泛滥后的泥沙堆积,形成类似河套的地貌。康庄正处于黄河泛滥的末端,因此最初被称为“后滩”。

康庄人在黄河故道上,如倔强的巴根草,顽强扎根,砥砺前行。

细雨蒙蒙中,我们走访了当年的知青点。站在青砖青瓦的三间房舍前,仿佛重回那段并不遥远的历史,看见知识青年在这片乡村扎根,带领乡亲学习文化,将城市文明的曙光照进这偏僻的土地上。

这座知青点保存得极为完好,承载着对历史的回望与敬畏。当年下放到这里的知青,多来自无锡和上海。多年后,他们重返故地,追忆那段激情燃烧的岁月,回味青春留下的足迹,无不感慨万千。

这些青砖青瓦,正是当年康庄砖瓦厂所烧制,令人惊叹。门前即将成熟的玉米在细雨中静默伫立,等待丰收的来临。它们,也是康庄大道的见证。

离开知青点,车辆穿行于茂密的玉米地与清浅的河流边。驶过一座崭新的康桥,我们抵达了村史馆。

馆前,一台移动助浴车吸引了我们的目光。这个新鲜的事物令人动容。

内心某一处纤细敏感的地方被触动了。这台车专为七十岁以上老人打造,村里定期免费为他们提供洗浴服务,残疾老人还可躺卧沐浴呢。

多么温暖而实惠的惠民工程!是真正为老百姓做实事、办好事的体现。

我们在移动助浴车前驻足良久,被这份细致入微、真心为民的举措深深感动。

不远处的康庄大舞台在细雨中静立,这里每年举办广场舞比赛,丰富着人们的文化生活。

走进村史馆,更是令人惊叹。

莫非黄河咆哮所遗留的风雷仍在这片土地回荡,在人们心中种下激昂雄浑的种子?

康庄的历史一页页展开:1950年,康庄人垦荒于盐碱滩上。他们的精神是刻在骨子里的——正是凭着这般情怀与意志,才在这片土地上拼搏出新天地。

1954年,仅用四年,他们就取得了喜人的成果:粮食产量达154万斤,结束了靠国家救济粮垦荒的历史。当地媒体连续报道康庄大干社会主义建设的先进事迹,掀起“学康庄,拔穷根,栽富苗”的热潮。

1956年,苏北最早的集体农庄——康庄瓦房庄建成,共4排17幢17间瓦房,33户符合条件的人员入住。

“康庄大道”之名于是传遍全国,成为建设社会主义富裕农村的代名词。

一个小小的康庄村,拥有放映队、供销社、中山河酒厂……

一代代康庄人在这片土地上热情奋斗、拼搏、前行,正如村史馆结束语所概括的三个关键词:抢、拼、闯。

走出村史馆,我们仍沉浸于这段宏大的历史叙事,仿佛被一股激昂奋进的情绪包裹……

从历史回到现实,心情依旧高昂。我们站在康庄助餐小院门前——四五间瓦房,墙面喷绘着蓝色背景与飞机图案。这是村里为残疾人、困境老人、六十岁以上优抚军人、精神障碍者、孤儿与困境儿童、八十岁以上老人特别建设的项目。

门前张贴着菜谱表和价格表。餐品按星期排列,每日不同,包括韭黄炒肉丝、冬瓜汤、萝卜烧肉、冬瓜烧虾皮、土豆烧鸡块、大炒百叶、粉条烧油渣、洋葱炒鸡蛋、豆腐青菜汤等,丰富多样。

该项目由中国人民解放军31841部队援助。

每餐最多两元,甚至仅一元,特困人群免费。

这是实实在在的民生工程。

车辆继续奔驰于辽阔原野。两旁是一望无际的稻田,时近仲秋,稻穗因饱满而低垂,沉甸甸地铺展于眼前。

我们停下车,被五彩水稻吸引。首次得见如此景象,据说水稻叶色决定米色。现代农业的图景跃然眼前,让人感受到科技的神奇。

田园牧歌的古典中融入了现代文明:田边智能监控摄像头林立,一旁还设有一座小型多功能气象站。

这片土地已从荒芜走向丰饶,从刀耕火种迈向科学与现代。

诗意的田园上,正奏响现代农业的凯歌。

走进康庄米业有限公司,我们深感震撼——这真的只是一个苏北乡村吗?

究竟是什么限制了我们对康庄现代农业与文化振兴的想象?

高耸的过滤罐如巨人般矗立于乡间天空,宛如现代农业的预言。

走进仓库,堆积如山的米袋粗壮如牛,成品包装上“康庄大米”字样整齐排列,令人再度叹为观止。

恍惚间,仿佛误入江南某座米业公司的仓廪。

想起在村史馆楼下见到的那句诗:“鱼虾接海随时足,稻米连湖逐岁丰”。

黄河故道上的后滩,如今如此辽阔、丰饶、美丽、温暖,如同一部立体的交响乐,在大地上久久回旋……

(作者系中国作家协会会员,盐城市作家协会理事)

盐阜大众报/我言新闻记者:李凯迪/文 顾善济/图

编辑:梁鹤龄胡丽丽王艺蓉