9月24日

《经济日报》头版聚焦盐城

促进科技创新和产业创新融合发展

科技创新和产业创新,是发展新质生产力的基本路径。只有扎实推动两者深度融合,才能抢占科技竞争和未来发展制高点,塑造发展新动能新优势。

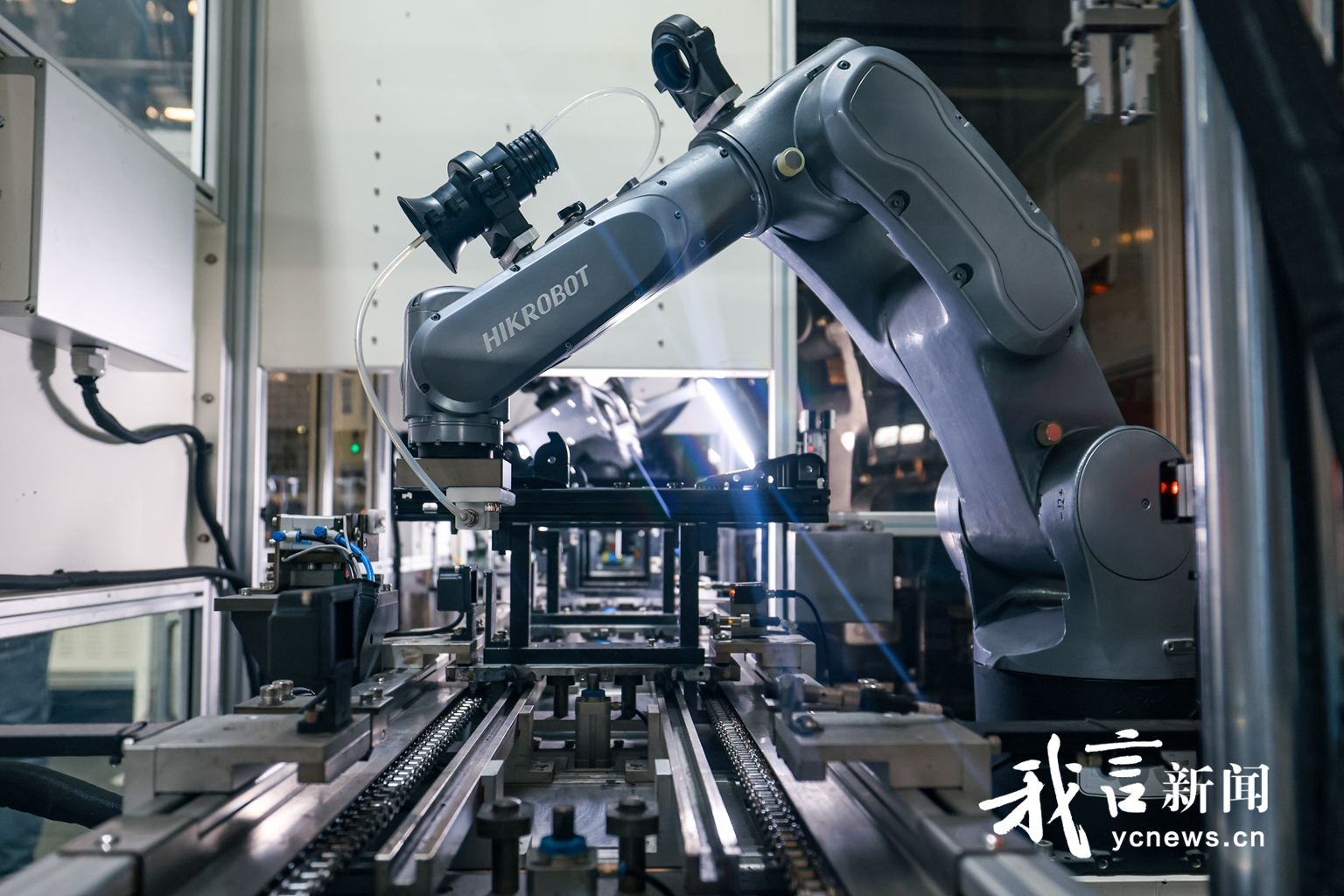

近年来,江苏省盐城市抢抓绿色能源迅猛发展的历史性机遇,加快科技创新赋能传统产业焕新、助力新兴产业壮大、引领未来产业布局,为促进科技创新和产业创新深度融合提供了可资借鉴的实践样本。

充分释放创新“活水”,汇成产业“蓝海”。盐城接续开展科技创新“突破年”“推进年”“提升年”活动,把创新落到实处。一系列行动的背后,是决策者对科技创新决定城市未来走向的清醒把握。得天独厚的风光资源,以及毗邻长三角能源消纳的地缘优势,让绿色能源成为盐城的亮丽名片。而新技术的快速迭代与能源转型新赛道的拓展,不断强化这座城市靠创新进、靠创新强、靠创新胜的决心。从重点支持创新型领军企业联合产业链上下游科研机构、高校和企业组建创新联合体,到打造概念验证首发地、成果转化首选地、示范应用首推地加快科技成果转化,再到持续深化改革,盐城的实践路径表明,打通科技、产业融合“梗阻”,要在强企业、搭平台、建机制上持续用力。

要强化企业科技创新主体地位。企业是推动科技创新和产业创新融合发展的承载者。要解决产学研协同不足的问题,必须发挥企业主导作用,推动各种创新要素向企业集聚。当前,制约企业发挥科技创新主导作用的因素不少,比如,科研人才尤其是高端人才相对缺乏、主导或整合国内外产学研创新资源能力不足等。要持续深化体制机制改革,支持企业与高校、科研机构密切合作,面向产业需求共同凝练科技问题、联合开展科研攻关、协同培养科技人才,打开企业主导的产学研融通创新的新局面。

要建设好融合发展的基础设施。科技成果只有通过转化应用,才能成为现实生产力。要千方百计整合资源,铺设从实验室到生产线的高速通道,为科技创新穿越“死亡之谷”保驾护航。加快建设重点产业领域概念验证、中试验证、应用验证平台,强化成果识别、技术熟化、工程化放大、可靠性验证等成果转化服务供给,降低科技成果转化成本,畅通“科技—产业—金融”循环。通过细致周密的安排,不断提升科技成果转化的速度和效率,让经济高质量发展的引擎更强劲。

要厚植创新生态沃土。通过建立健全跨部门、跨地区的协调机制,打破信息孤岛和资源壁垒,奏响创新要素的“交响乐”。不断优化资源配置、强化服务保障,构建适配的体制机制,激发科技创新与产业升级的无限潜能。

让绿色理念生根开花

经济日报编辑部:

9月23日,贵报在一版刊发长篇调研报道《盐城赶潮》,聚焦盐城的绿色变革与产业崛起。作为盐城大丰港零碳产业园的一名普通工作人员,读完报道内心满是振奋与自豪。

这些年,盐城一体推进碳达峰试点城市和绿色低碳发展示范区建设,实现绿色能源的跨越式发展,而大丰港零碳产业园,正是这片土地上绿色低碳实践的缩影。

还记得产业园刚启动建设时,大家常讨论“零碳”到底离我们有多远。如今,在31平方公里的园区里,先导区的国际合作零碳项目有序推进,拓展区的新能源装备制造企业开足马力,转型区的临港传统企业忙着技术升级,“五化”路径越走越清晰。最令人骄傲的是,我们在国内率先搭起了基于国网架构的“源网荷储”一体化新型电力系统,绿电有了“专用通道”,每一度电的来源都能物理溯源。现在园区企业用的绿电,清清楚楚、实实在在。在拿到国际权威机构英国标准协会(BSI)的审定认可时,不少出口导向型企业的负责人说,有了“绿色凭证”,产品在欧盟市场更有底气了!

如今,我们正朝着“国家级零碳产业园”的目标努力。期待有一天,我们园区能成为全国零碳发展的样板,让更多人看到,零碳不是遥不可及的概念,而是能让产业更强、环境更美、群众更幸福的实实在在的行动。

盐城大丰港零碳产业园工作人员

顾晓峰

2025年9月23日

来源:《经济日报》