9月22日

《解放日报》整版聚焦盐城

2025全球滨海论坛即将在江苏盐城启幕

引领绿色发展 勇当“碳路先锋”

2023年9月

2023全球滨海论坛会议

在江苏盐城召开

得到国际社会的高度关注和广泛好评

时隔两年

盐城再次迎来一场

全球瞩目的绿色之约

成为世界观察中国绿色发展的“窗口”

9月24日至25日,以“美丽滨海:生态优先 绿色发展”为主题的2025全球滨海论坛将在盐城举办,由江苏省政府、自然资源部、国家林业和草原局共同主办,旨在向世界分享人与自然和谐共生的实践与智慧。本届论坛涵盖滨海生态系统保护、海洋经济高质量发展、低碳产业等多个领域,将吸引数十个国家的代表与机构、约300名嘉宾参与。

位于黄海之滨的盐城,拥有江苏最长的海岸线、最大的海域面积,也是全国首个同时拥有“世界自然遗产”与“国际湿地城市”两张世界级名片的城市。多年来,盐城始终将生态作为最宝贵的家底、把绿色作为最突出的发展优势:2022年11月,盐城获得江苏省委、省政府支持,建设绿色低碳发展示范区;2023年11月,盐城成为全国首批、江苏首个碳达峰试点城市。

肩负探索“绿色发展”重要使命的盐城,正勇当发展新质生产力重要阵地“碳路先锋”,逐步探索出一条因地制宜发展绿色生产力的“盐城路径”。如今,盐城新能源发电装机容量突破2000万千瓦,成为长三角地区首个两千万千瓦新能源发电城市,新能源综合开发利用、新能源制造走在全国前列;同时,盐城探索建设绿色低碳发展示范区,不仅为城市发展增添新动能、塑造新优势,更成为江苏乃至全国绿色转型、低碳发展的生动缩影。

擦亮绿色生态底色

在盐城,绿色生态底色正逐步擦亮——黄海湿地的“潮汐森林”、大丰麋鹿保护区的“四不像”种群、丹顶鹤越冬地的“人鹤共生”,共同组成一幅人与自然和谐共生的美丽画卷。

盐城的绿色生态底色,不仅是大自然的馈赠,更是人们智慧的结晶。从天然禀赋来看,盐城拥有太平洋西海岸、亚洲大陆边缘最大的海岸型湿地,这里素有“东方湿地之都、仙鹤神鹿故乡”的美誉。

擦亮绿色生态底色,更多要归功于盐城人的行动。2019年,中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)被列入《世界遗产名录》,成为中国首处滨海湿地类世界自然遗产。盐城市自然资源和规划局相关负责人表示,盐城不断加强湿地保护修复,实施的“遗产地生态修复项目”入选“生物多样性100+全球特别推荐案例”,打造的“条子泥720高潮位候鸟栖息地”成为鸟类保护的“国际地标”,为全球滨海地区可持续发展贡献中国智慧。

6月8日,自然资源部发布2025年海洋生态保护修复典型案例,盐城的“让自然做功:NbS的世遗答卷”入选全国15个典型案例,系江苏唯一入选项目,其为全球滨海湿地保护提供了可复制、可推广的“中国方案”。

盐城创新性地将“基于自然的解决方案(NbS)”引入世界自然遗产保护,以近自然生态改造为核心理念实施系统性保护修复工程。2022年起,在东台、射阳典型海岸带区域,运用NbS理论开展海堤生态化改造、海岸线整治提升和湿地系统修复等工程。

经过两年努力,项目累计修复海岸1550公顷、岸线22.9千米,构建起“潮间带—盐沼湿地—陆域缓冲带”三级生态屏障,同时,区域植被覆盖率从4%大幅提升至58%,鸟类种群从4万只增长到6万只,新增青头潜鸭、火烈鸟等珍稀物种。此外,项目区通过“生态+文旅”模式焕发新活力,在2025年央视春晚亮相后,盐城候鸟栖息地成为文旅“顶流”。

盐城正探索拓宽“两山”转化通道,即在严格保护的基础上,加强科学利用,发展湿地经济,通过打造世界级滨海生态旅游廊道等举措,推动“生态资源”转化为“生态产业”,进而实现“生态富民”。

近年来,盐城湿地生态旅游发展迅速,携程数据显示,今年盐城“湿地观鸟”等主题线路搜索量同比增长240%,生态游产品复购率达45%,远超行业均值。如今,走进位于黄海湿地世界自然遗产核心区的亭湖区黄尖镇潮间带艺术村,不仅能感受世界上规模最大潮间带滩涂的“呼吸脉动”,还能近距离欣赏众多中外名家的艺术作品。

关于生态旅游发展,盐城还有更多思考和计划。比如,开通低空观光航线,以“上帝视角”展示湿地奇观;比如,设计“湿地科考之旅”,吸引国际科研团队;再比如,发挥144小时过境免签政策,推出“盐城—首尔—东京”文化走廊线路。

挖掘绿色能源潜力

在一座座百米高的风车、一排排整齐排列的光伏板加持下,盐城沿海丰富的风能和太阳能资源被源源不断转化为绿色能源,实现从有“风光”到有“绿电”的转变。这也是盐城勇当“碳路先锋”的底气所在。

思路一变天地宽——虽因广袤的滩涂而无缘成为蔚蓝的海滨城市,但盐城“风光”资源的确富集。盐城近海100米高度年平均风速超过7.6米/秒,远海接近8米/秒,沿海风电可开发总量占江苏全省的2/3以上,是全球最具开发价值的海上风场之一。

如何不负大自然的馈赠?盐城干部坚信,机会总会留给有准备的人,为此多年前便启动了“筑巢引凤”。2009年,大丰风电产业园规划建设,并率先引入金风科技,这家能源巨头被当地得天独厚的自然环境和优良的营商环境吸引而来,如此也为盐城注入了海上风电产业的基因,吸引上下游配套企业纷至沓来,逐步形成远近闻名的海上风电产业集群。

目前,盐城已聚集风电产业链规上企业超80家。其中,在风电开发领域,作为江苏打造“海上三峡”的主战场,这里集聚了国家能源、华电、华能、国投电力、三峡新能源等“五大六小”所有新能源开发央企;在风电装备领域,吸引了金风科技、远景能源、上海电气、中车等风电整机全国前五强企业中的4家。此外,还引来中车电机、中材科技、中车叶片等一批零部件领军企业。

数据显示,盐城海上风电整机产能占全国40%以上,叶片产能约占全国20%,海上风电装备综合产能居全国城市第一位,截至今年6月底,海上风电装机规模约占全省1/2、全国1/8、全球7%,是名副其实的“海上风电第一城”。

迎风沐光,正是盐城挖掘绿色能源潜力的生动写照。盐城年光照时间长达2280小时,为光伏发电提供了优越条件。与风电产业类似,盐城正形成实力雄厚的光伏产业。《2022—2023年中国光伏制造业集群发展研究》显示,盐城高居全国第一,2023年产值已超千亿元。去年,盐城牵头申报的盐常宿淮绿色光伏先进制造业集群,成功入围国家先进制造业集群。

盐城“好风光”之外,当地正积极拓展冷能、绿氢、绿醇、储能等多条新赛道,新能源产业逐步在盐城遍地开花。以LNG蕴藏的另一种清洁能源冷能为例,其正是盐城不断挖潜绿色能源的缩影之一。LNG不仅可作为燃料用于电厂发电,还能够提供大量冷能资源,以往该资源并未被充分利用,不仅带来“冷污染”,也造成资源浪费。为扩大落地场景,盐城滨海建设全国首家LNG冷能交换中心,该项目配备一套年处理200万吨LNG、制冷功率为23兆瓦的冷能供应装置,以及冷能综合管廊等,可为下游用户提供冷能,替代制冷所需的大量电能。冷能综合利用经济效益可观,将有效带动下游产业发展,可帮助冻干食品、智算中心、制冰、冷链物流、冰雪乐园等项目降低能耗成本,增强市场竞争力。

2024年,盐城新能源发电量连续15年居江苏首位,被誉为“海上新能源第一城”。截至今年7月底,盐城新能源发电装机容量达2006万千瓦,成为东部沿海地区首个两千万千瓦新能源发电城市。今年上半年,盐城新能源发电量176.41亿千瓦时,约占全社会用电量的70%。

如今的盐城,“风光氢储”一体化的新型能源体系逐渐成形,成为世界观察中国“双碳”行动的重要窗口之一。

做好绿色发展示范

绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。

今年1月,江苏省委专门出台《关于推动科技创新和产业创新融合发展的意见》,明确支持盐城绿色低碳产业创新发展。2月5日,盐城召开“新春第一会”——全市科技与产业创新融合发展大会。去年,在中国城市科技创业能力排名中提升8位、列第35,增幅全省第一。同时,盐城交出了一份亮眼成绩单:金风科技获批国家风力发电技术创新中心、光伏创成国家先进制造业集群并获得国家科技进步一等奖等。

发展新质生产力,实现绿色低碳发展,就是要在发展中提升“含绿量”、降低“含碳量”,最终目标是实现零碳。近年来,盐城正打造盐城绿色低碳科创园,以及大丰港、射阳港、滨海港等三个零碳产业园区,以此作为当地实现绿色零碳目标的创新突破口。

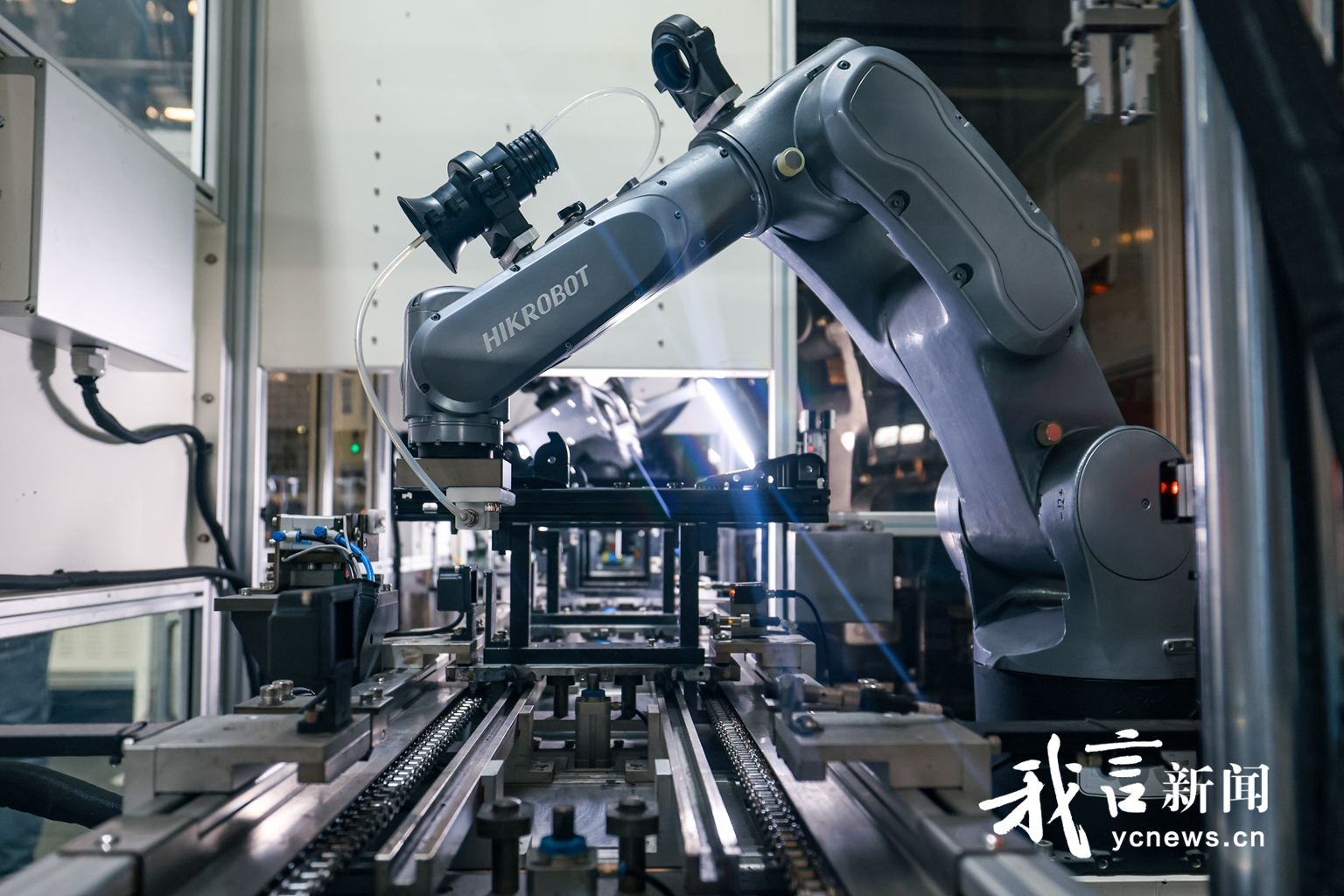

盐城绿色低碳科创园位于盐南高新区,园区聚焦风电、光伏、氢能、储能、“双碳”、海洋经济及现代农业等七个主题,每栋楼就是一个产业。去年11月,成立于北京的远实能源科技选择在盐城设立公司,从事风电叶片的回收处理,与金风科技在同一栋楼办公。远实能源综合部部长陈晓文说:“楼上楼下就是产业链上下游,科技创新与产业创新紧密结合,贴近服务。”

三大园区因地制宜,差异化“先行先试”,探索“绿电+”等多种零碳园区建设模式,努力打造并示范可复制的“零碳经验”。其中,大丰港零碳产业园、滨海港零碳产业园、射阳港零碳产业园,分别以“绿电+氢能”“绿电+冷能”“绿电+新型电力系统”为特色,目前三大零碳产业园均实现核心区绿电专线接入。

立足绿电资源优势,盐城正以科技创新为支撑,推动高附加值、高科技含量的绿色项目优先落户零碳产业园,打造绿色产业、绿色技术等高端要素集聚高地。以大丰港零碳产业园为例,绿电物理可溯源是园区的一张“王牌”,更是企业叩开海外市场、提升竞争力的底气。总投资13.7亿元的吉电绿氢制储运加用一体化(一期)示范项目是大丰港零碳产业园重点招引项目,项目建成后年制绿氢约2000万吨,可为金光博汇、联鑫钢铁等企业提供绿氢,助力传统产业绿色转型。

着眼盐城发展全局,当地正以“链式思维”构建高质量发展产业体系,产业结构从过去汽车“一业为主”,发展到汽车、新能源、电子信息“多轮驱动”。目前,盐城工业经济总量已超万亿元,“5+2”战略性新兴产业规模全部超千亿元。其中,新能源产业规模达1500亿元,入选首批省级战略性新兴产业融合示范集群,新一代信息技术产业规模突破千亿元,新材料产业规模超2000亿元。

如今的盐城,正积极抢占科技创新“制高点”、下好产业创新“先手棋”,着力打造全国领先的绿色低碳创新中心、长三角科技成果转移转化枢纽、沿海地区高质量发展产业科技创新高地。今年初印发的《盐城市科技赋能产业发展三年行动计划(2025—2027年)》明确提出:到2027年,盐城全市创新驱动体制机制更加健全,科技与产业创新实力显著提升,科技创新综合实力跻身长三角中心区城市前10强。

如此盐城

未来可期

来源:解放日报

编辑:梁鹤龄 李艳 严成