何为永远的根据地?

是山河险峻之地

还是城防坚固之所?

历史给出的答案

清晰而坚定

真正的根据地

在民心深处

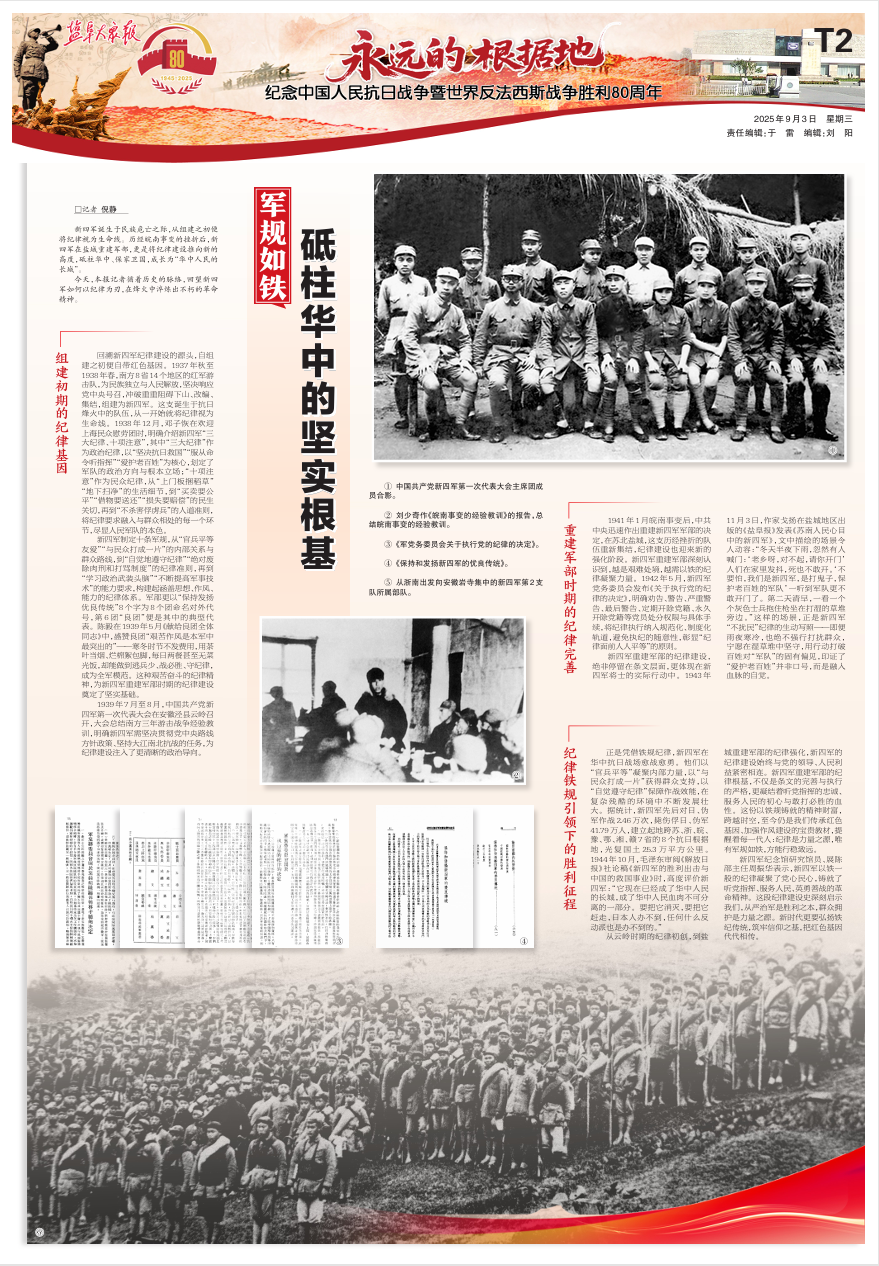

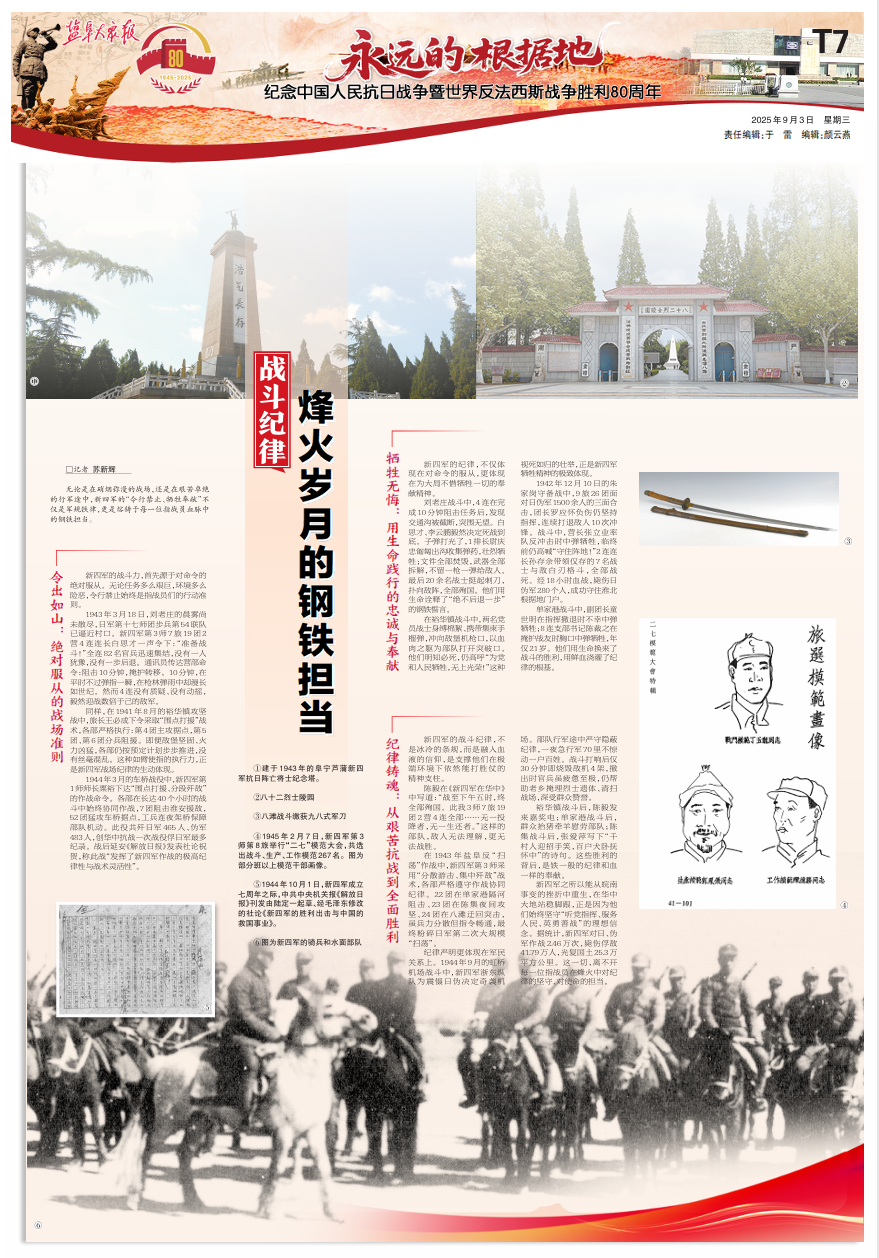

八十余年前,新四军在盐阜大地上以铁纪叩开百姓心门,用“不拿群众一针一线”的恪守、“雨中宿草堆不扰民”的自觉、“粟裕赔树”的真诚,将纪律化为信任的种子,让人民军队的根须深扎进群众的土壤。

铁纪之下,民心始归。

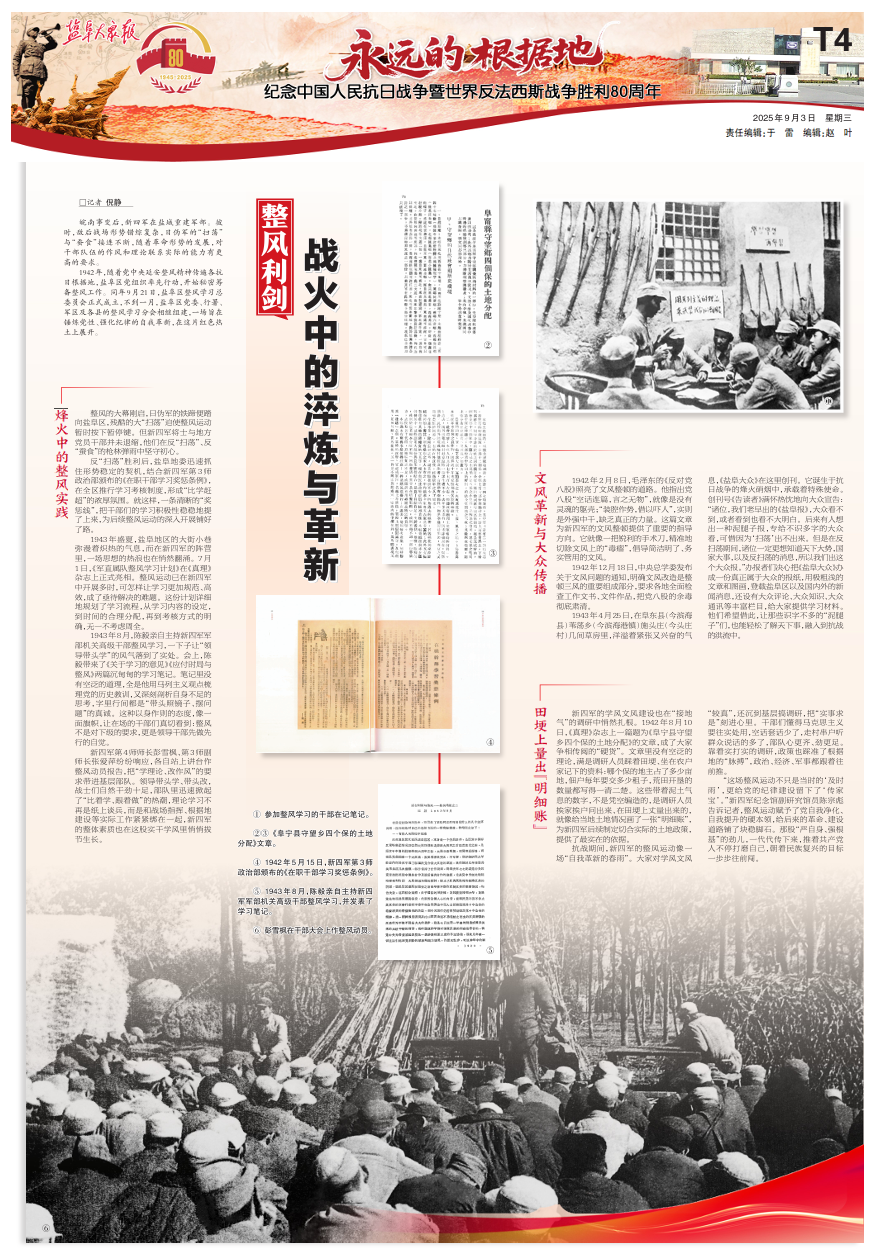

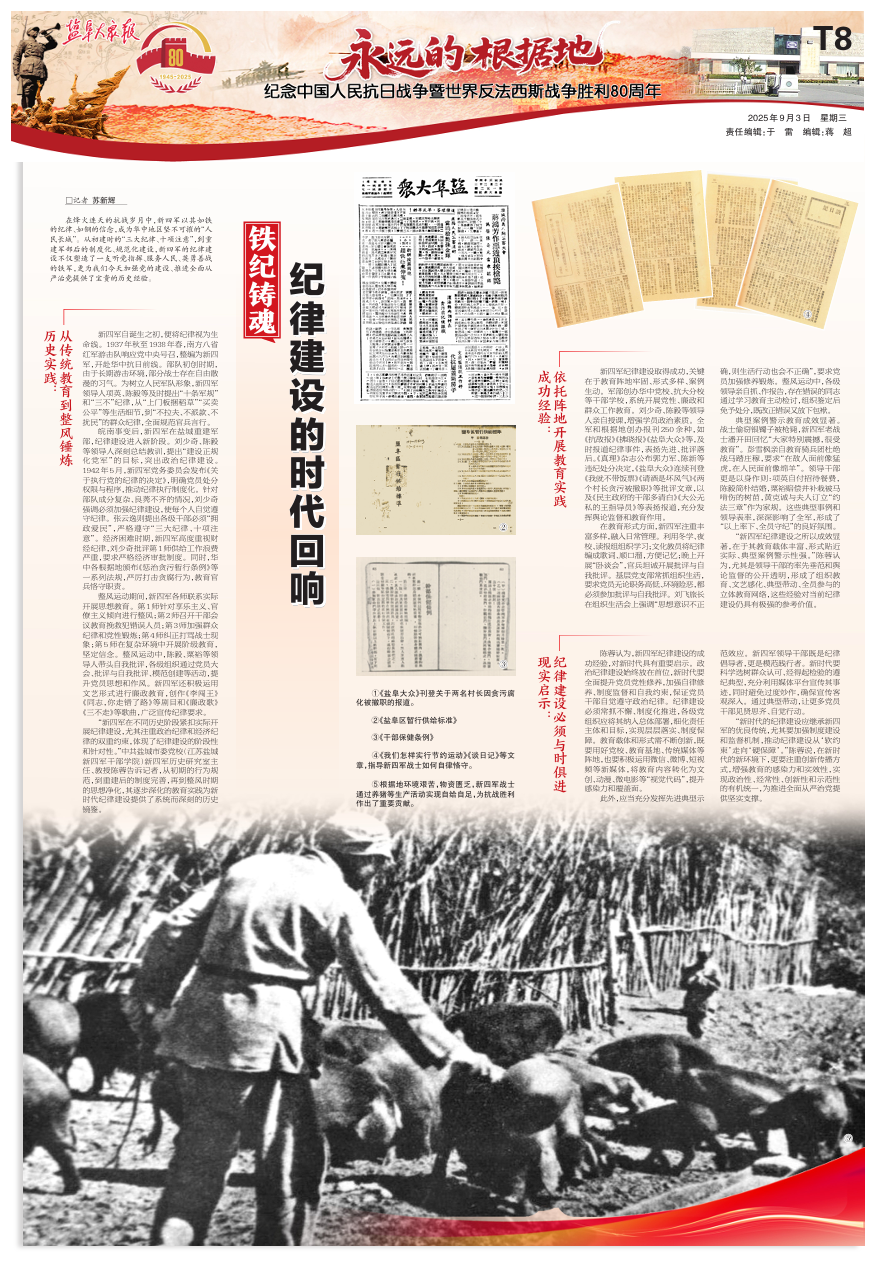

1938年,陈毅率部入江南,首提“不拉夫、不派款、不扰民”的“三不”纪律,划清了人民军队与旧式武装的界限;1941年,新四军在盐城重建军部后,《财经人员守则》十条铁律斩断贪腐之手,《关于执行党的纪律的决定》将处分权限制度化,彰显“纪律面前人人平等”的铮铮誓言。战士们运粮千里不征一夫,修堤筑坝不摊一币,甚至因战马啃伤百姓果树而亲手补栽——这些看似微末的细节,却是新四军打破“好铁不打钉,好男不当兵”旧观念的雷霆之力。正是这般近乎严苛的自我约束,让华中百姓真切感受到:这是一支为人民而战、靠人民而生的队伍。

民心所向,根基乃固。

当新四军战士在雨夜蜷宿草堆、宁受寒凉不惊百姓时,当刘老庄八十二勇士以血肉之躯死守“不后退”命令、为群众转移争取分秒时,当宋公堤在三万民工自发参与下巍然屹立、抵御海潮时,一种超越枪炮的力量已然生成。百姓们用“丢豆投票”选举自己的政权,用“送子参军”回应队伍的守护,用“吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军”的歌谣传唱心声。根据地的“永远”,不在城墙之固,而在民心之聚;不在刀兵之利,而在纪律之坚。

历史的回响,终将照进现实。

从“卖马度荒”的彭雪枫到“拒受贿赂”的周子荫,从“拥政爱民运动”到“整风运动”,铁军铁纪早已熔铸为共产党人的红色基因。今日我们重访这段岁月,并非只为怀旧,更是要叩问初心:何以守住江山?答案仍在八十年前的盐阜大地回响——唯有以纪律赢民心,以清廉固根基,才能赢得民心,铸就“永远的根据地”,以此为力量源泉,走向最终的胜利。

盐阜大众报/我言新闻记者:姚梦 倪静 王咏 苏新辉

编辑:梁鹤龄 李艳 王艺蓉