1942年的春天,16岁的朱龙庆听说河北乡(今大丰区白驹镇团结村一带)有新四军,背起行囊打算去投军。“村里的老师告诉我们要当兵就去找新四军。”朱龙庆记得那时田里的麦子刚刚抽穗,他和族中的兄长就出发了,“当兵就是保家卫国,国家危难当头,不保大家也保不住小家。”

8月25日,在大丰区刘庄镇竞赛村的一个农家小院,99岁的朱龙庆站在院子里,腰板笔直地挺着,当年的青春战士已华发苍颜,但胸前勋章依旧熠熠生辉。

初入新四军东台县西团区游击队(后隶属于新四军第一军分区七中队),朱龙庆因年龄小、个头矮,连普通长枪都难以背负。热心战友为他寻来一支锯短枪管的“马拐子”,这支枪成了他的“亲密伙伴”,也开启了他的战斗生涯。刚入伍时,他一边参与日常训练、学习文化知识,一边承担站岗、警戒任务,用稚嫩的肩膀守护着村民的安宁。

“我们打游击战,敌人下来扫荡,我们就埋伏在那,遇到小队的敌人就围攻而上,对方人多就撤退。”朱龙庆回忆,在硝烟弥漫的岁月里,战斗随时随地会发生。“有一回,我们午饭刚烧好准备开饭,突然通信员报告说‘鬼子下来扫荡了’,大家碗一放、枪一拿就出去了。鬼子远远看到我们新四军来的人多,就往回跑。我们准备回去吃饭,结果一碗饭没吃完,那边同志又来报告‘鬼子又来了’,我们又拿起枪冲出去,鬼子听到枪响又走,一顿饭我们跑了三回。”

“打仗哪有不死人的。”话语背后是鲜血和牺牲铸就的抗战记忆,八十多年的光阴依旧磨灭不了老人的痛苦回忆,“七灶河的一场遭遇战,我们虽活捉了3个鬼子,却牺牲了18名同志……”

彼时,中华大地正经历磨难,日寇所到之处,家园残破、生灵涂炭,正是这样的苦难岁月,唤醒了少年心中驱逐敌寇、守卫家国的壮志。

和鬼子打了四年仗,朱龙庆迅速成长,从一名普通战士成长为班长、排长,步枪、手枪、冲锋枪在他手中运用自如。

1945年,在当时连长的推荐下,朱龙庆加入中国共产党。“入党不是一种行为,而是一生的事情。我终生不会忘记党的培养教育,一定继续发挥微薄的力量,做一名真正合格的共产党员。”

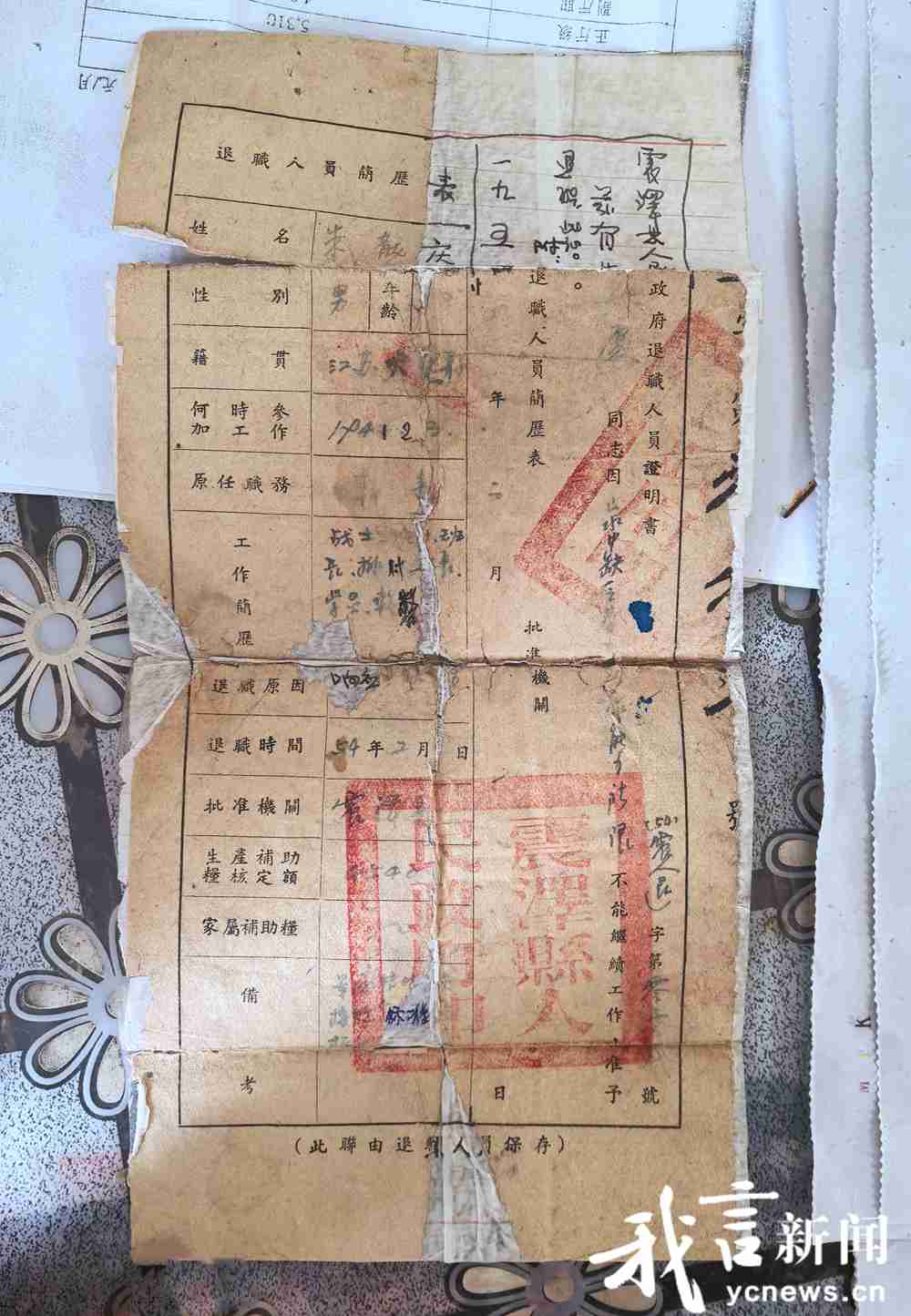

新中国成立以后,朱龙庆随部队前往苏州,在太湖边的震泽县(现苏州吴江一带)公安局工作,直到1954年退伍回乡,之后曾担任刘庄镇竞赛村党总支书记。

时光流转,岗位更迭,朱龙庆初心不改,从工作岗位退下来后,他依然活跃在基层,将抗战精神化为一个个生动的故事,给孩子们上党课、讲党史,向群众讲述抗战经历,传承红色基因。虽然早已满头华发,他仍激情满怀,“我想尽自己的一份力,将爱国主义精神好好传承下去。”

从麦浪中走出的少年,用八十余载的岁月,诠释保家卫国的初心与一生向党的忠诚,他的经历便是一部鲜活的红色教科书,激励着后人在铭记中前行。

近年来,刘庄镇竞赛村坚持把党建工作放在首位,以真干提实效,村庄面貌整体改善,村民生活水平持续提升。以特色手工经济为引领,村组干部带头加入,周边群众积极响应。2024年村集体收入突破70万元。

盐阜大众报/我言新闻记者:蔡冰清/文 王焱/图

编辑:梁鹤龄 李 艳于楠