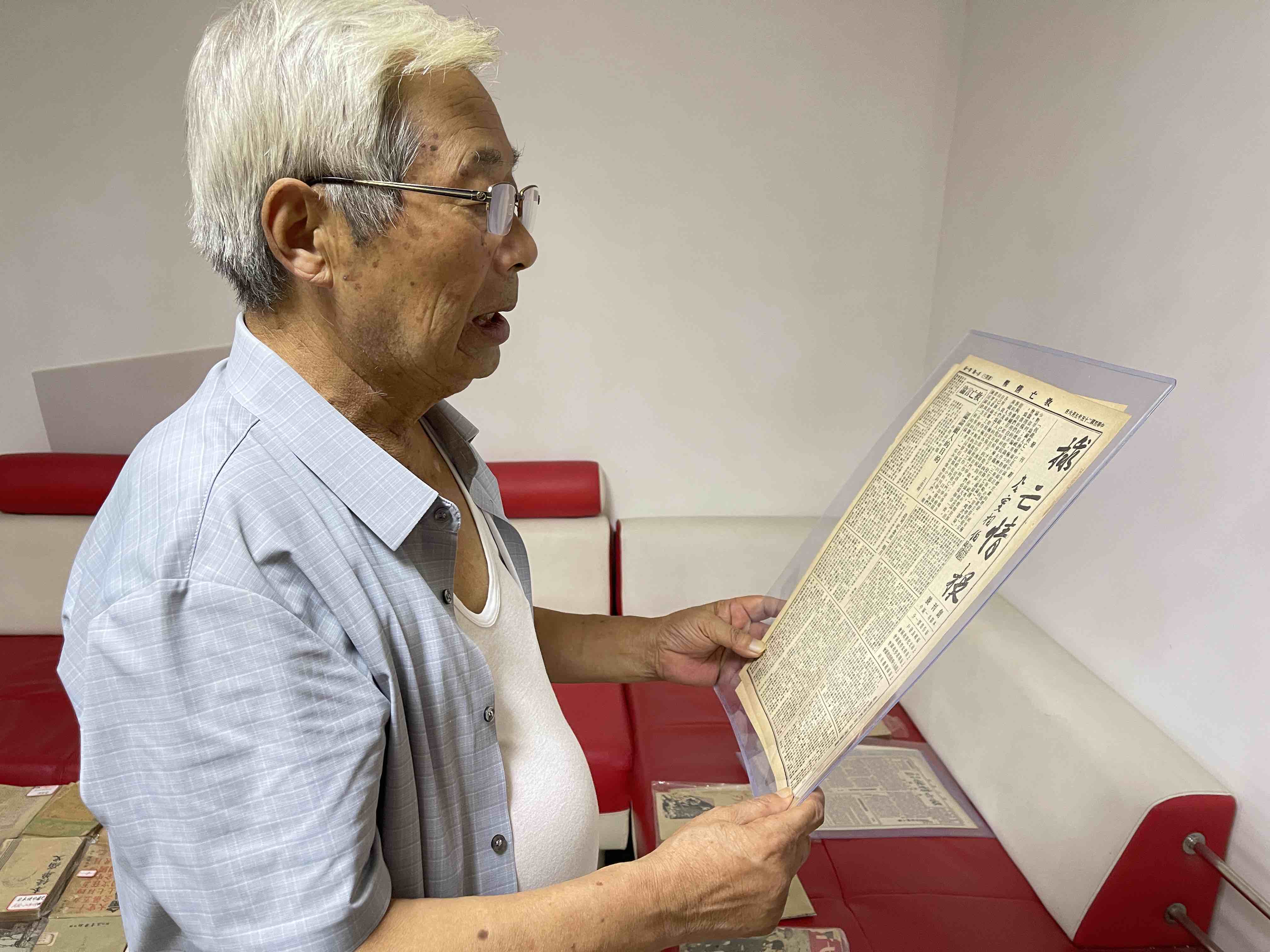

立秋后的盐城,午后热浪仍裹挟着暑气翻涌。8月31日下午,记者走进79岁的老党员——市收藏家协会会员、省红色收藏委员会委员王文星的家中,在空调吹来的凉风下,空气中弥漫着旧纸张特有的油墨香与樟脑味,客厅、书房里,整齐堆叠着600多册红色文献,从抗战时期的老报纸到新中国刚刚成立时的革命书籍,泛黄的纸页间凝结着一段段厚重的历史记忆。这位满头银发、精神矍铄的基层退休干部,用半生时光守护着这些“红色瑰宝”,让沉睡的故纸堆成为唤醒民族记忆的“活教材”。

缘起——

从“随手留存”到“使命坚守”

王文星的红色收藏之路,始于半个多世纪前的工作日常。19岁高中毕业后,他在老家盐都区秦南镇担任民办教师,后调任镇党委办公室从事文秘工作。“那时候写报告、写总结都得有根有据,我只能天天泡在资料堆里找参考,时间长了,就养成攒书、留报纸的习惯。”他笑着回忆,起初只是把办公室用剩的旧文件、过期报刊捆回家,塞在储物间角落,从未想过“收藏”二字。

真正让他将收藏从“随手为之”变为“毕生使命”的,是1990年的一次阅读经历。当时40多岁的王文星偶然在一本红色书籍中读到方志敏的《可爱的中国》《清贫》等散文。方志敏被捕后在狱中写道:“为着阶级和民族的解放,为着党的事业的成功,我毫不稀罕那华丽的大厦,却宁愿居住在卑陋潮湿的茅棚……”读完这些文字,王文星彻夜难眠,“眼泪止不住地流,突然明白这些记载着革命历史的书籍,不是普通的纸页,而是先烈们用热血写就的‘精神家谱’”。

此后,王文星开始有意识地收藏红色文献。在一位老干部指点下,他不再盲目留存,而是专注于收集有历史价值、教育意义的藏品,从清末民初的进步刊物,到抗战时期的战地通讯,再到新中国成立后的干部学习丛书,每一本他都仔细甄别、分类归档。“一开始家里人不理解,觉得我把钱花在‘旧纸片’上不值,可看到我翻书时的认真劲儿,慢慢也都支持了。”

退休前,王文星用自家在秦南镇的三间砖瓦房,办起农家书屋,周边群众都爱到他家读书看报,省文化部门曾在此组织读书观摩活动。2018年6月,王文星成为省红色收藏委员会委员,并连续多年受到市收藏家协会表扬。

寻珍——

半世纪奔波,为史料“倾其所有”

“收藏红色文献,就像在沙里淘金,既要有耐心,更要肯‘下本’。”王文星的藏品中,有多件“镇馆之宝”,每一件背后都藏着一段奔波与坚守的故事。

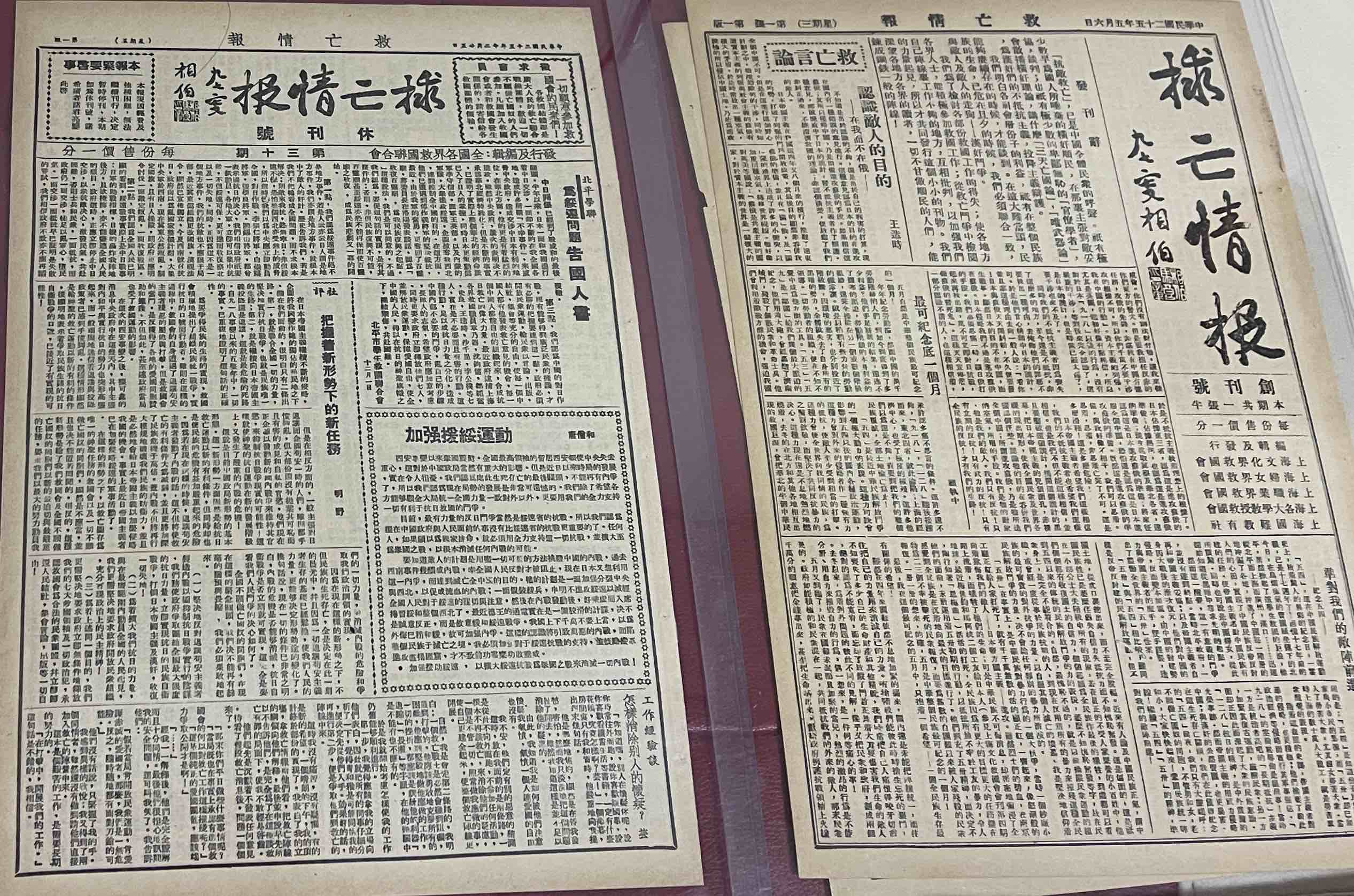

最让他引以为傲的是,家中收藏着一套完整的1936年创办的《救亡情报》,既有创刊号,也有休刊号。30多年前,他到外地出差,在古玩市场的一个小摊前,偶然发现了这叠泛黄的报纸——报头“救亡情报”四字苍劲有力。“我心脏怦怦直跳,知道这是抗战前期的珍贵史料,可卖家开口就要350元,相当于我当时一个半月的工资。”犹豫再三,他还是咬牙买下,回家后泡在图书馆查阅资料后,才知晓这套报纸的分量:作为那时候全国各界救国联合会的机关报,它刊登过宋庆龄、何香凝、史良等多位爱国人士的文章。

在王文星提供的《救亡情报》创刊号上,有当时已97岁高龄的近代杰出教育家和爱国人士、复旦大学创始人马相伯为其题写的报名。在“救亡言论”一栏里,刊登了抗日救国会“七君子”之一、我国著名法学家、曾任新中国首任司法部部长史良的署名文章《准对我们的敌阵前进——纪念五四》。她在文章中写道:“‘五四’是在中国民族解放运动史上,放着惊人异彩的纪念日,实现了反帝反封建的任务……在纪念‘五四’之际,我们大声疾呼,不愿做亡国奴的同胞,不管男女老少,大家赶快起来,巩固民族统一战线,传承‘五四’和‘五卅’的精神,准备向着敌阵前进!”其文风犀利,是一篇有理有据、激情四射的“战斗檄文”。

《救亡情报》虽然仅存在8个多月,但在复杂的历史时期详细记录了包括日军增兵华北、东北义勇军抗战、鲁迅逝世、“七君子”事件及西安事变的细节。这张报纸,充分反映了当时全国各地同胞要求一致抗日的决心和呼声,以及世界各地华侨华人支援抗日的言行。

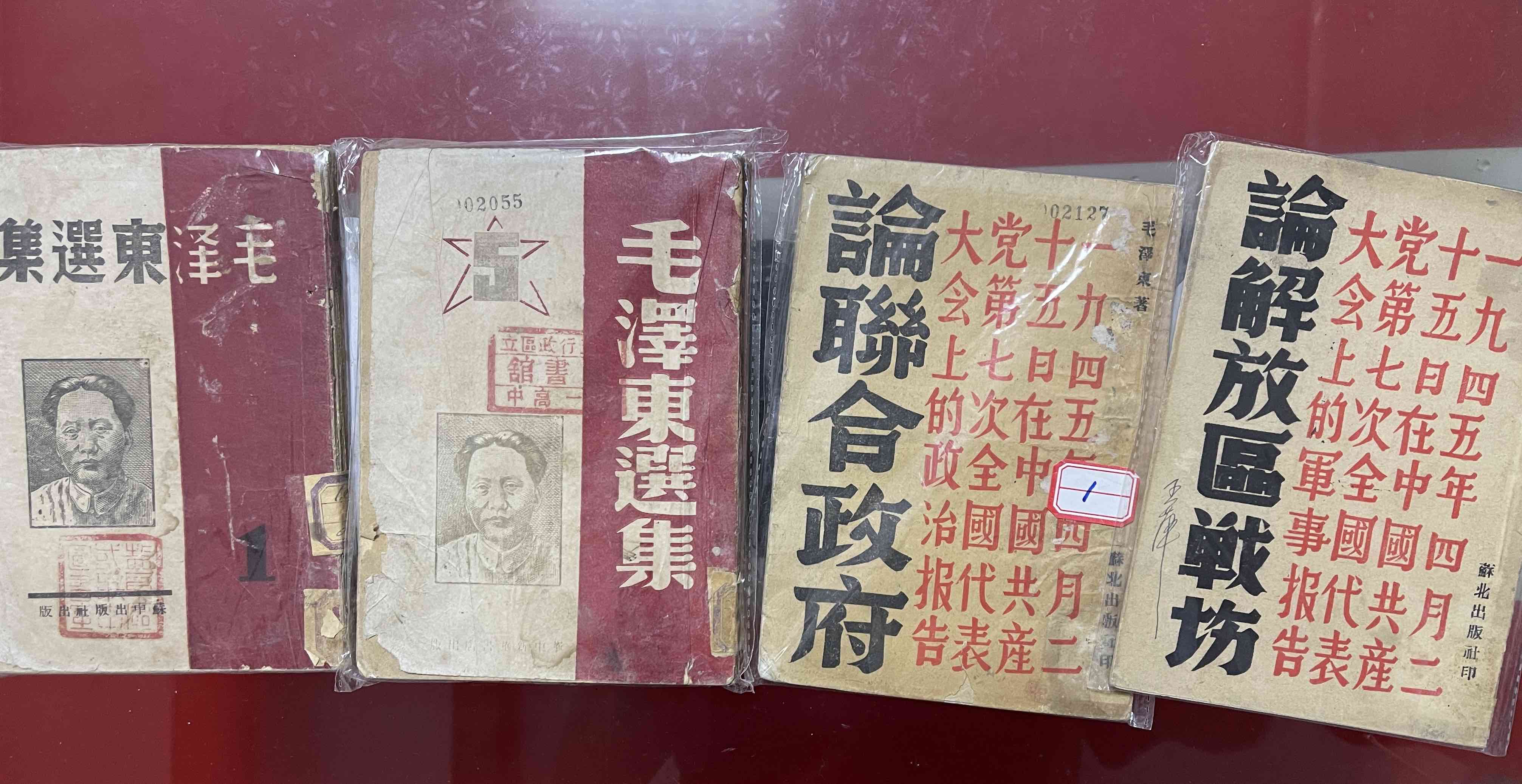

1998年,王文星在废品收购站发现的1945年苏中出版社竖排本《毛泽东选集》,更是让他“倾其所有”。当时这本书封面有些破损,但内页完好,收废品的老板深知其价值,开口要价800元。王文星说:“我当时月薪才两三百元,软磨硬泡半个月,最后以500元成交,花光了两个月的工资。”他的老伴陈中英笑着回忆:“我气得跟他吵,说‘不过日子了’,可后来知道这书全国仅印4000册,中国革命博物馆也只有3本,就再也没抱怨过,还帮他一起护书。”

为了收藏,王文星的生活格外节俭——快50岁时才穿上第一件羊毛衫,还是妹妹送的;家里的家具用了几十年也舍不得换,可遇到珍贵史料,他从不含糊。他常去废品收购站“淘宝”,也常登门拜访离退休老干部。他说,“老同志们知道我收藏,常会送我旧书,我就带点家乡的土特产当谢礼”。一本1924年5月30日出版的《中山先生留声纪念集》,就是一位离休干部所赠,书中收录了孙中山演讲的珍贵记录,胡汉民题写的书名、孙科撰写的序言,是难得的历史见证。

传承——

让红色记忆“活”在当下

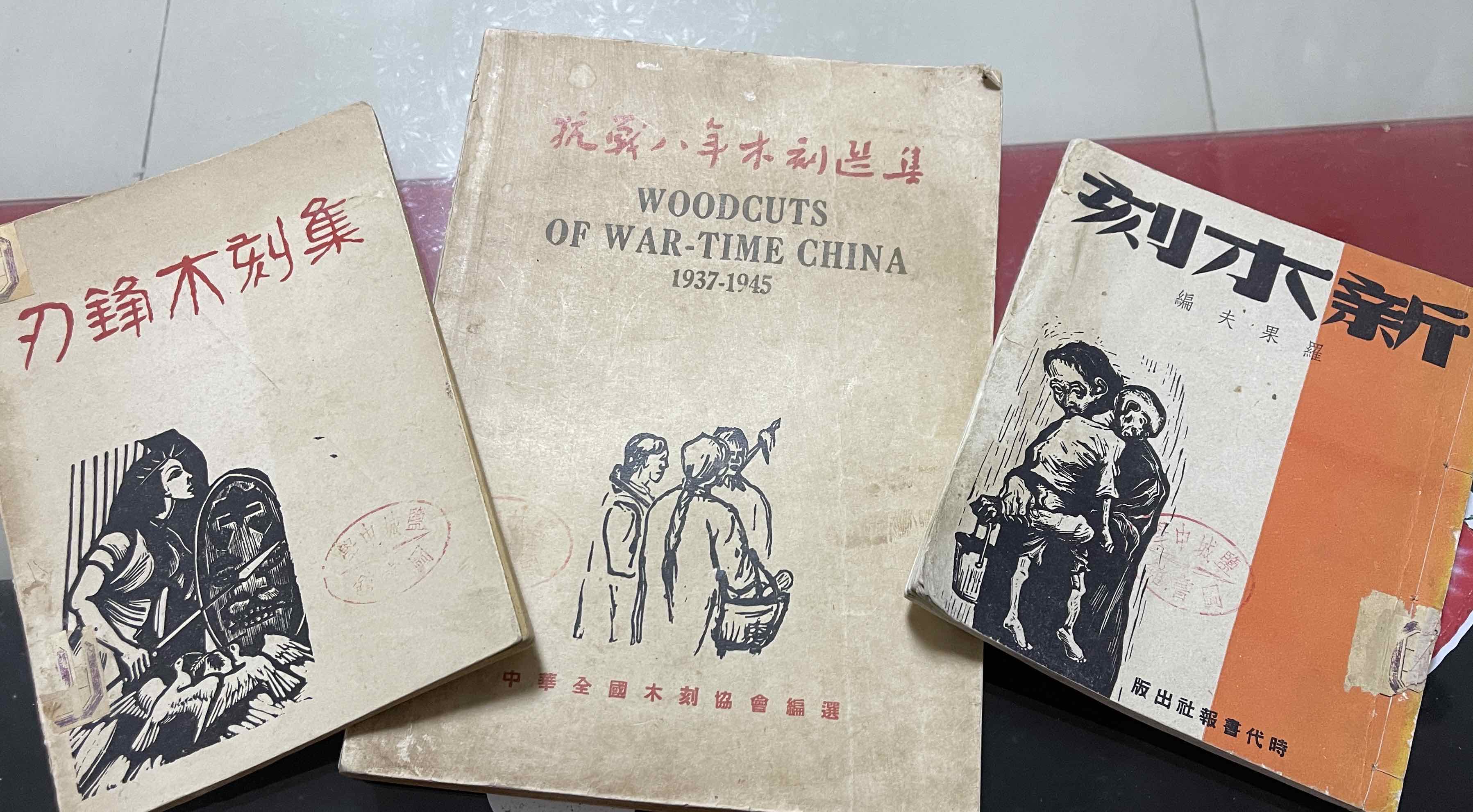

600多册红色书籍,王文星按年代细致划分,手写的目录记了整整3本。为了保护这些“宝贝”,他把书用塑料纸封好,放进木箱,再撒上樟脑丸,“夏天怕潮,每天都要开窗通风;冬天怕冻,就把箱子挪到温暖的房间,一点不敢马虎”。有一次家里漏雨,他抱着一箱抗战时期的木刻作品集往楼上跑,自己淋得浑身湿透,却紧紧护着书籍,生怕沾到一点水。

“这些不是我的私人财产,是属于所有人的历史记忆。”如今,常有家长带着孩子来家里参观,王文星总会戴上老花镜,小心翼翼地翻开红色图书和报纸,逐字逐句讲解背后的故事:“你们看这张1945年的《新华日报》,头版头条是抗战胜利的消息,当时全国人民有多激动;这本《抗战木刻集》,每一幅版画都是战士们在战场上的真实写照。”

他常对来访的年轻人说:“我们这代人经历过苦日子,知道和平来之不易。这些故纸堆里的文字、图片,是先烈们用命换来的‘证据’,不能忘,也不敢忘。”如今,79岁的他仍在为红色记忆的传播奔波——着手编写《红色典藏》一书,从600多册藏品中精选300本具有代表性的红色图书,详细梳理每本书的出版背景、内容价值与历史意义。目前,该书初稿已完成,正交由市相关部门审校,“希望通过这本书,让更多人能系统了解这些红色文献背后的故事,把先烈们的精神好好传承下去”。最近,他还借助微信朋友圈,讲述红色文献中的抗战故事,引领更多网友回望抗战烽火岁月,共同感悟磅礴精神力量。

夕阳西下,余晖透过窗户洒在王文星和他的红色文献上,泛黄的纸页泛着暖光。这位故纸堆里的红色守望者,用行动证明:历史从未远去,那些藏在文字里的热血与信仰,终将在代代传承中,成为照亮未来的力量。

盐阜大众报/我言新闻记者:陆荣春

编辑:梁鹤龄 李艳 于楠