8月25日,抗战主题电视剧《归队》在央视电视剧频道(CCTV-8)首播,并在腾讯视频同步播出。酷云实时收视峰值达到2.8871%,双集平均收视率为2.2665%。该剧在猫眼全网收视榜上迅速登顶,直播关注度3.6325%,成功冲顶全网收视榜首位。

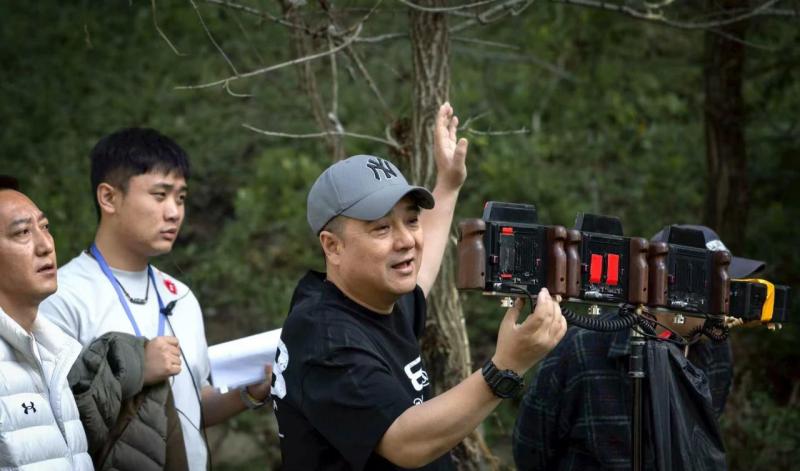

《归队》是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年展播剧目、国家广播电视总局2024年度电视剧引导扶持专项资金扶持项目,作品以影像讲述东北抗联14年艰苦抗战故事,致敬革命先烈勇赴国难的民族大义。该剧导演臧溪川系盐城市射阳县黄沙港镇人,已在影视行业深耕20余年。

童年听到的抗日故事深深影响了他

臧溪川原名臧启武,1976年出生。1996年,他考取上海戏剧学院,毕业后在影视行业深耕20余年。臧溪川曾担任《满城尽带黄金甲》《山楂树之恋》《金陵十三钗》等影片的第一副导演,代表作有《十日游戏》《无尽的尽头》《归队》等,获第18届中美电视节年度最佳新晋导演奖,他执导的《捐赠者》则斩获第21届釜山国际电影节新浪潮奖。

“黄沙港是我的‘根’,1976年我出生在这里,直到去上海戏剧学院读书、到北京发展,童年和少年记忆都扎在这片滩涂。”臧溪川说,小时候他家里不富裕,父母是普通职工,妹妹比他小,一家人住镇上老房子,门口是通往渔港的小路,每天能听到渔船归港的马达声、渔民叫卖海鲜的吆喝声,空气里满是海腥味,现在回想,那种烟火气特别踏实。

盐城是新四军重建军部所在地,在射阳黄沙港一带,新四军曾与日军发生过多次战斗。臧溪川爷爷虽不是军人,但亲眼见过日军在苏北沿海骚扰,也见过当地群众帮新四军、游击队送粮食、传消息。臧溪川小时候,爷爷经常给他讲“新四军藏芦苇荡躲敌人”“渔民划小渔船送情报,差点被日军巡逻艇发现”等故事。黄沙港有个烈士墓,那是抗战英烈牺牲的地方。每年清明节,学校老师会带领臧溪川他们祭扫烈士墓,讲先烈英勇战斗的故事。这些像种子埋在臧溪川心里,让他知道“今天的幸福生活不是天生的,是烈士们用生命换来的”。

“我对民族精神的最初理解,就来自黄沙港的这些故事。”臧溪川说,这些故事不是“课本里的历史”,是“身边的记忆”,这些童年听到的抗日故事,对他影响极大。臧溪川后来拍《归队》,总想起牺牲在黄沙港的抗战英烈。他觉得东北抗联战士也是如此:装备差、环境苦,甚至和组织失联,却不投降、不放弃,靠的就是这种“护着家国、不认输”的劲。可以说,黄沙港的童年记忆,让臧溪川对民族精神的理解从不空洞,而是有血有肉、有温度的。

力求通过影像反映东北抗联精神

“《归队》以东北抗日联军14年艰苦抗战为背景,讲述了一支与抗联第二路军第五军大部队失联的抗联小队,在日军围追堵截下,队员历经生死考验后重新集结,重返战场,为抗战胜利贡献热血与生命的故事。”说到正在播放的电视剧《归队》,臧溪川一脸兴奋。

2024年初,臧溪川跟一位制片人朋友聊天时,朋友向他推荐了这个项目,说“这是高满堂老师写的抗联故事,需要一个能沉下心拍历史的导演”。臧溪川一开始有些忐忑,抗联题材不好拍——既要尊重历史,又要避免“脸谱化”,还要让年轻观众有共鸣。但看到剧本初稿,臧溪川一下子被打动了。

最打动臧溪川的是剧本的“真实感”。高满堂做了大量调研,走访30多位东北抗联老兵及家属,收集很多一手资料。剧本里没有“超级英雄”,只有一群“普通战士”:有想家的年轻士兵,有失去亲人仍坚持的队长,有失联后纠结“要不要继续等组织”的队员——他们会害怕、会迷茫,可关键时刻,仍会选择“宁死不屈”。

臧溪川当时就跟团队成员说,这个本子必须接,因为它不是在“消费历史”,是在“纪念人”——纪念那些在东北的冰天雪地里,靠信念支撑到最后的东北抗联战士。

为还原这段历史,臧溪川和创作团队做了大量的准备工作。首先是史料查阅,高满堂老师已打下较好基础,但臧溪川仍带编剧、演员团队去了黑龙江省档案馆、东北抗联纪念馆,看了很多未公开的老兵日记、战地照片,还找历史学者讲解“抗联的编制”“当时的武器装备”“东北气候对作战的影响”等,许多细节臧溪川后来都加到了剧里。

其次是人物塑造,团队特意避开“脸谱化”误区。比如胡军饰演的队长,不是“完美英雄”,会因决策失误导致队员牺牲而自责,会在深夜偷偷对着家人照片流泪;李乃文饰演的老战士,平时爱唠叨,可关键时刻会用身体挡住敌人子弹——创作团队想让观众知道,东北抗联战士不是“神”,是“人”,他们的勇敢不是天生的,是“选择”出来的。

为拍好雪地戏,创作团队等了两个多月,就为等一场“真实的大雪”,因为人造雪没有“踩上去咯吱响”的质感,也没有“反光刺眼”的真实感。有次拍夜戏,温度降到零下30多度,演员睫毛都结了冰,台词都说不清楚,却没人抱怨,因为大家都知道,与当年的东北抗联战士相比,这点苦不算什么。

在叙事上,臧溪川他们没有刻意“喊口号”,而是通过“细节”传递精神。比如有个长镜头,拍小队在雪地里行军:前面的战士走不动了,后面的就扶着他;有人鞋坏了,就用布条裹着脚走;走到山顶时,队长举起望远镜看远方,镜头慢慢拉远,整个小队像一条“细线”,在茫茫雪地里格外渺小,可他们的脚步却很坚定——这个镜头想表达“个体很渺小,但信念很强大”。

“归队”,是英雄的归队,更是精神的归队。臧溪川希望这部剧能让全国观众记住东北抗联这支英雄队伍,记住他们勇赴国难的民族大义,读懂东北抗联精神。他还希望这部剧能“连接情感”——不管是年轻人还是长辈,看完剧后能聊一聊“家里的抗战故事”,聊一聊“我们该如何守护今天的美好生活”。

筹拍地方特色电影讲述“盐城故事”

臧溪川的父母和妹妹至今仍住在射阳县黄沙港镇,即便事业重心在北京、工作再忙,臧溪川也尽量抽时间回家。2015年臧溪川在滨海执导“金鼎奖”声乐大赛时,曾晚上10点回射阳看家人,凌晨3点就返回赛场——这种对家乡的牵挂,变得越来越强烈。

臧溪川说,家乡对他而言,是“不管走多远,回头总能看见的地方”。不管他拍了多少戏、得了多少奖,回到黄沙港,他还是“老臧家的儿子”,不是“导演”,这种身份的回归,让他感觉特别安心。

走南闯北多年,臧溪川拍过古装、悬疑、抗战剧,却总觉得“欠家乡一个故事”。臧溪川想拍摄一部具有苏北盐城特色的电影,这是埋在他心里多年的愿望。就在盐城选景、选本地演员,用苏北方言讲盐城人的故事,还想带到国际电影节上去。这些年他一直在留意素材,每次回盐城,都会和家乡朋友聊、去周边村落转,收集真实故事片段。臧溪川说,盐城有太多好东西:黄沙港的渔港文化、大丰的湿地、东台的古镇等,还有盐城人踏实、坚韧、重情义的性格,这些都特别适合用影像表达。

臧溪川表示,目前还在“打磨阶段”,因为臧溪川想“不辜负家乡”,不能为了拍而拍,得真正懂盐城、懂盐城人,才能拍出好故事。现在电视剧《归队》已经播出,接下来他会抽更多时间完善电影剧本,争取早日开机。臧溪川的目标很明确:让盐城人看了觉得“这就是我们的生活”,让外地人看了觉得“盐城原来是这样,盐城人真好”,更想让世界知道,苏北有这么一座有故事、有温度的城市。

盐阜大众报/我言新闻记者:张长虎 通讯员:刘友华 张学法 文/图

编辑:梁鹤龄 胡丽丽 韩昕栩