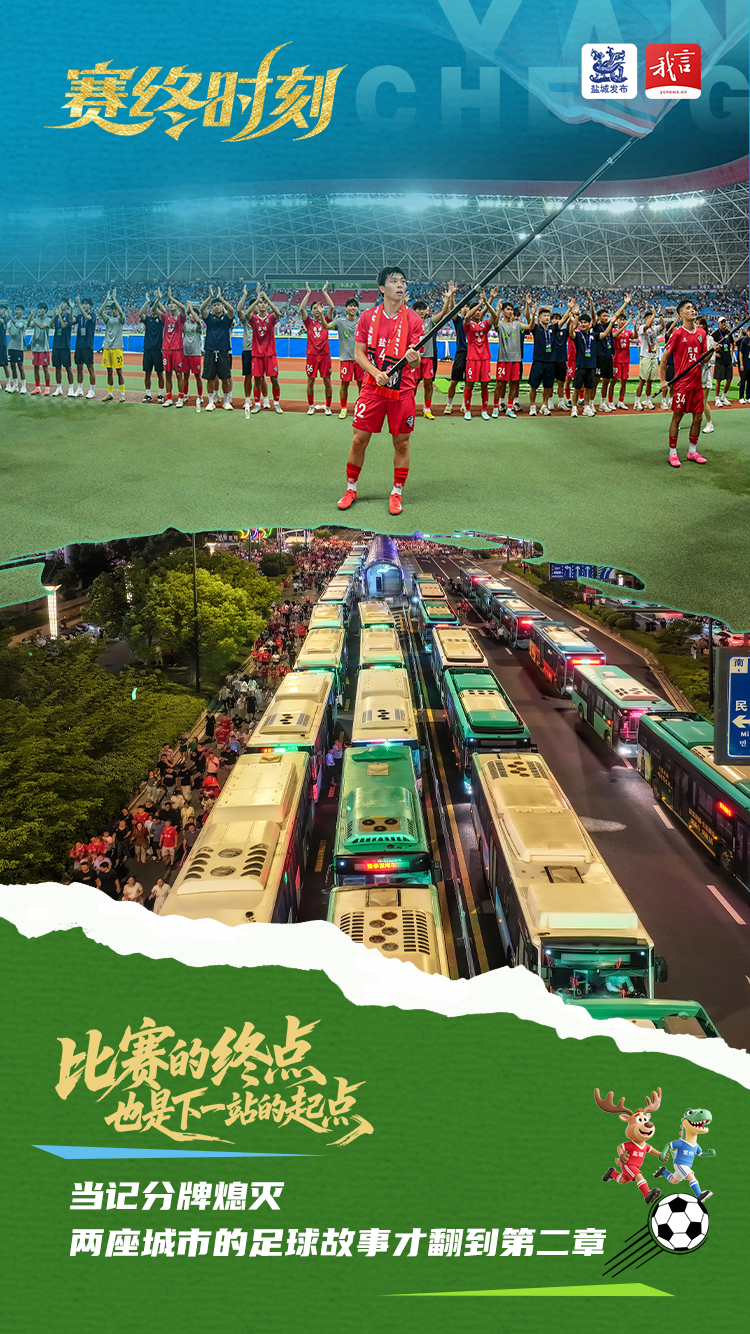

8月3日晚,盐城奥体中心体育场,随着主裁判终场哨响,盐城队主场5比0战胜常州队,3.4万余名球迷的欢呼声瞬间冲破夜空。这场90分钟的绿茵盛宴,不仅点燃了全城的足球热情,更像一场精准的“综合考验”,让盐城这座城市的治理体系、服务能力与人文温度接受了一次全方位检阅。

比赛结束后,34209名球迷仅用15分钟便实现“丝滑散场”;从2255名安保力量构筑的立体防线,到120辆公交编织的疏散网络;从45分钟清空4吨垃圾的环卫奇迹,到市民自发组建的百辆爱心车队……盐城用无数细节证明:真正的城市竞争力,往往藏在这些看不见的坚守与看得见的温情里。

智慧防线:科技赋能筑牢安全屏障

场内终场哨响的同时,场外的指挥哨声随即响起。在交警有序引导下,球迷高效疏散。

这样的高效,背后是信号灯配时的动态调整、绿波疏散通道的科学设计,以及导航软件定制发布的专属路线——盐城公安用“盐城速度”守护着“常”来常往的情谊。

“赛前我们反复踏勘内场路线,精准测算人流、车流峰值,科学划定海洋路、解放南路禁停区域。”市公安局交通管理支队科城中队中队长赵金忠介绍,通过智慧交通实时调控,解放路(海阔路至纳海路)、海洋路(夏桥路至民富路)的临时管制张弛有度,既确保赛事安全,又最大限度减少对市民出行的影响。10处临时停车区被精细划分,整合周边社会停车资源3900个,其中还专门预留了25个常州专列接驳大巴车位。

“请立即疏导B看台入口聚集人群”“引导观众不要在过道停留”……市公安局现场指挥部的大屏上数据实时涌动,场馆内外人流热力图动态更新,重点区域高清画面毫秒级切换,指挥指令有条不紊地发出。“我们整合了海量数据资源,相当于给安保指挥安上‘千里眼’和‘顺风耳’。”市公安局巡特警支队相关负责人介绍,通过可视化指挥系统与民警移动终端的联通,实现警情的实时发现、警力的精准定位和预案的自动触发。

赛场内外,科技赋能的痕迹无处不在。盐城依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,利用“警跃·盐智”计划新成果,通过“机器狗”、智慧安保平台、ANDI-安防巡检机器人、AR头盔、手持反制设备等智慧设备与传统安保力量深度融合,全域布防、精准赋能,进一步提升复杂环境、人员密集区域巡逻覆盖范围与响应速度,强化执法与突发事件处置能力,确保赛事安全与精彩并行。

“从停车到散场全程顺畅,公安的守护让观赛者格外安心。”盐城球迷左先生感叹道出了许多人的心声。为了这份安心,160名交警驻守在各路口,顶着高温疏导交通,引导观赛车辆有序停放;420名机动应急警力随时待命;高铁站与机场的民辅警化身“活地图”,为远道而来的球迷提供便捷引导与贴心问候。当载着近900名常州球迷的专列抵盐时,铁骑护航队早已等候在高铁站出口,全程引导的平安身影,成了这座城市的温暖迎宾礼。

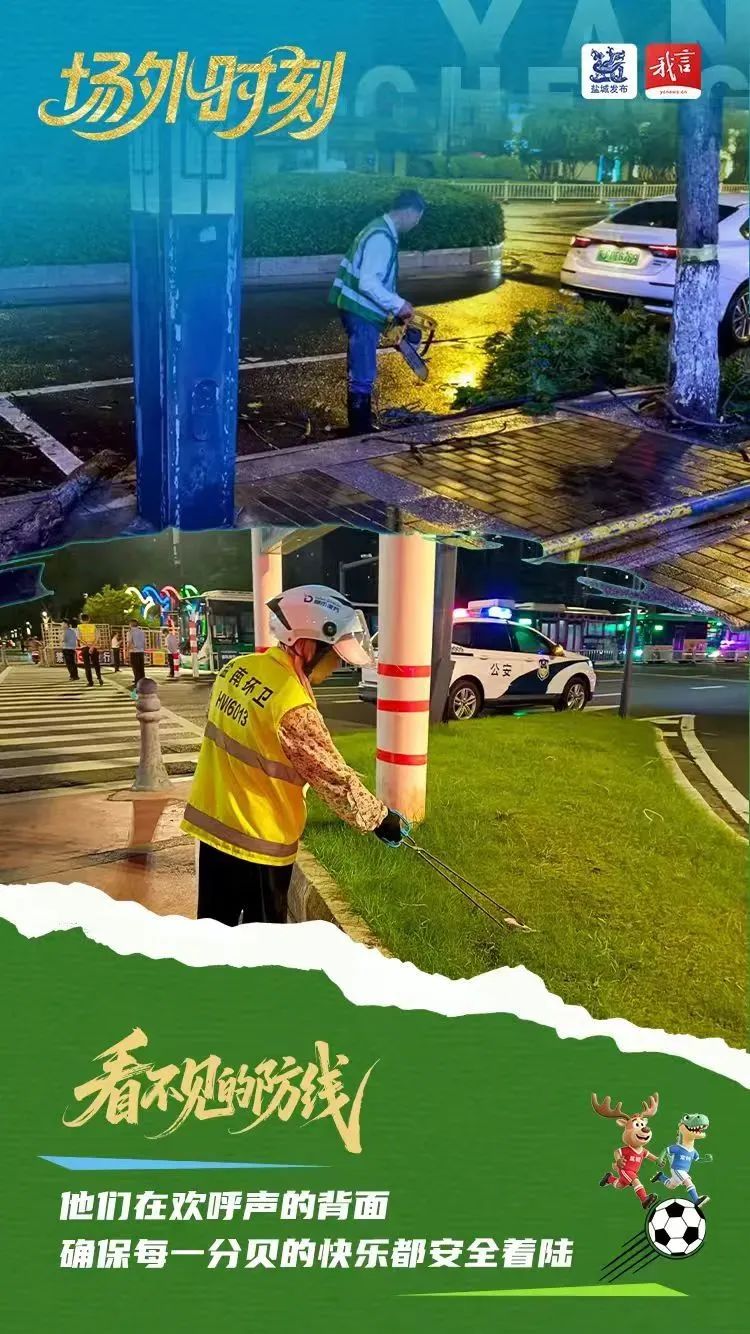

精细治理:技防人力共护环境洁净

终场哨响后45分钟,现场约4吨垃圾全部清运完毕;凌晨1点,所有设备车辆归位入库。这场持续22小时的环境保障战役,科技手段发挥了关键作用。环卫车搭载的物联网终端实时回传作业进度,垃圾从投放点到处理站的全流程数据同步至云端,使得百余次调度指令能精准触达每个点位,较传统模式节省近三成人力成本。

为确保赛事期间城市环境始终保持最佳状态,城管部门三天前就启动“绣花式”排查。工作人员对奥体中心周边的垃圾箱、路灯杆、公交站台等公共设施逐一检查,拧紧松动的螺丝、修补掉漆的部件,不放过任何一处细节。

针对连日降雨可能引发的积水问题,城管部门全面疏通赛场周边排水系统,清理排水沟内的落叶与淤泥,确保降雨时能快速排水,不影响球迷出行。“下午到盐城,还以为多日下雨地上会有积水,没想到会这么干净。”常州球迷宋娅连连点赞。

“这几天都下雨,为保障赛事,我们把工作时间提前了,尽可能保证球迷朋友的体验感。”网格主管祁凤勇介绍,今年以来,城管部门全面推行“机械为主、先冲后扫”深度保洁模式,垃圾清运从“一日一清”升级为“一日两清”。

赛场外的“无声战役”与场内赛事同步上演。穿橙色马甲的环卫工人推着小型清扫车,沿着道路缓缓前行,不时弯腰捡起观众掉落的矿泉水瓶、食品包装袋等垃圾;城管执法队员们专注地将路边零散停放的非机动车归置整齐,他们随身携带的对讲机里,各点位组的汇报声此起彼伏,此次赛事共安排150人、8个点位组开展沿线巡查维护。

公厕管理成了意外的“加分项”。针对可能出现的人流高峰,盐城城管提前增设临时移动公厕,满足球迷不时之需。“在公厕清洁这方面一直被球迷朋友夸个不停,我们实行一客一清、随脏随清,绝不让环境卫生拖了赛事的后腿。”环卫班组长孙维霞自豪地说。

“散场时低头看路,比来时还干净!这管理水平,咱盐城人脸上有光!”市民周先生的赞叹道出了许多人的感受。盐城城管正以“以赛事为镜,向常态延伸”的理念,将重大活动的保障标准融入日常管理,让城市的每一处细节都透着治理的温度。

温情交通:服务接力架起城际纽带

8月3日下午5点41分,盐城站西广场出口处响起一阵欢呼。载着近900名常州球迷的专列缓缓进站,站台上涌动的客队球衣色彩与列队等候的60名公交志愿者形成鲜明对比。“请往这边走,接驳车已经准备好了。”公交志愿者葛婷婷热情地引导球迷们走向乘车点。

下午5点55分,21辆接驳大巴准时从盐城站出发。车厢里,“苏超之夏・常盐一家亲”的字幕在屏幕上滚动,车内的空调温度适宜,车上还备了防暑降温的药品、观赛手册和美食地图。“还没比赛就先感受到了盐城的热情。”常州球迷助威团负责人曹戟由衷感叹。

这场“流动的服务”早在前一天就已启动。市公交公司在高铁站西广场开通接驳线路,12辆身披“苏超”海报的公交车循环往返于重要站点,15分钟一班的密集班次让早到的外地球迷无需等待,车内还贴心准备了观赛手册和美食地图。B1线、H11线等11条途经赛场的公交线路,也在车内LED屏循环播放赛事指南,成为城市道路上流动的指引牌。

公交公司相关负责人介绍:“针对此次常州球迷的到来,盐城公交制定了详细的调度方案,确保车辆有序发车、高效运转。”赛事期间,持有球票、外市籍身份证、大学生有效证件的球迷,可不限次数免费乘坐市区范围内所有公交车。赛事结束后,还配备120多辆公交车确保疏散运力。

更动人的是民间力量的自发参与。在高铁站东广场,100辆贴着“球迷爱心接送车”标识的私家车组成风景线。“我们为外地球迷提供从高铁站直达球场的免费接送服务。”“爱心车队”发起人之一施洪安介绍,和上一场对阵镇江队时相比,志愿队伍翻了一倍多,从41辆车壮大到100辆车参与志愿服务。

从科技赋能的智慧安保到环卫工的弯腰拾捡,从公交系统的贴心安排到市民的爱心接力,盐城用实际行动诠释着对球迷的尊重与关爱,让这座城市在赛事期间充满温情与活力。

当“苏超”的欢呼渐渐散去,留给盐城的不仅是胜利的喜悦,更是一套可复制的大型活动保障经验、一种“以人民为中心”的治理思路。这场城市大考的答卷上,写满了专业、精细与温情——这些看不见的城市软实力,恰是盐城最珍贵的成长印记。

盐阜大众报/我言新闻记者:陈婷 李凯迪 顾善济

编辑:梁鹤龄 胡丽丽 冯源