日前

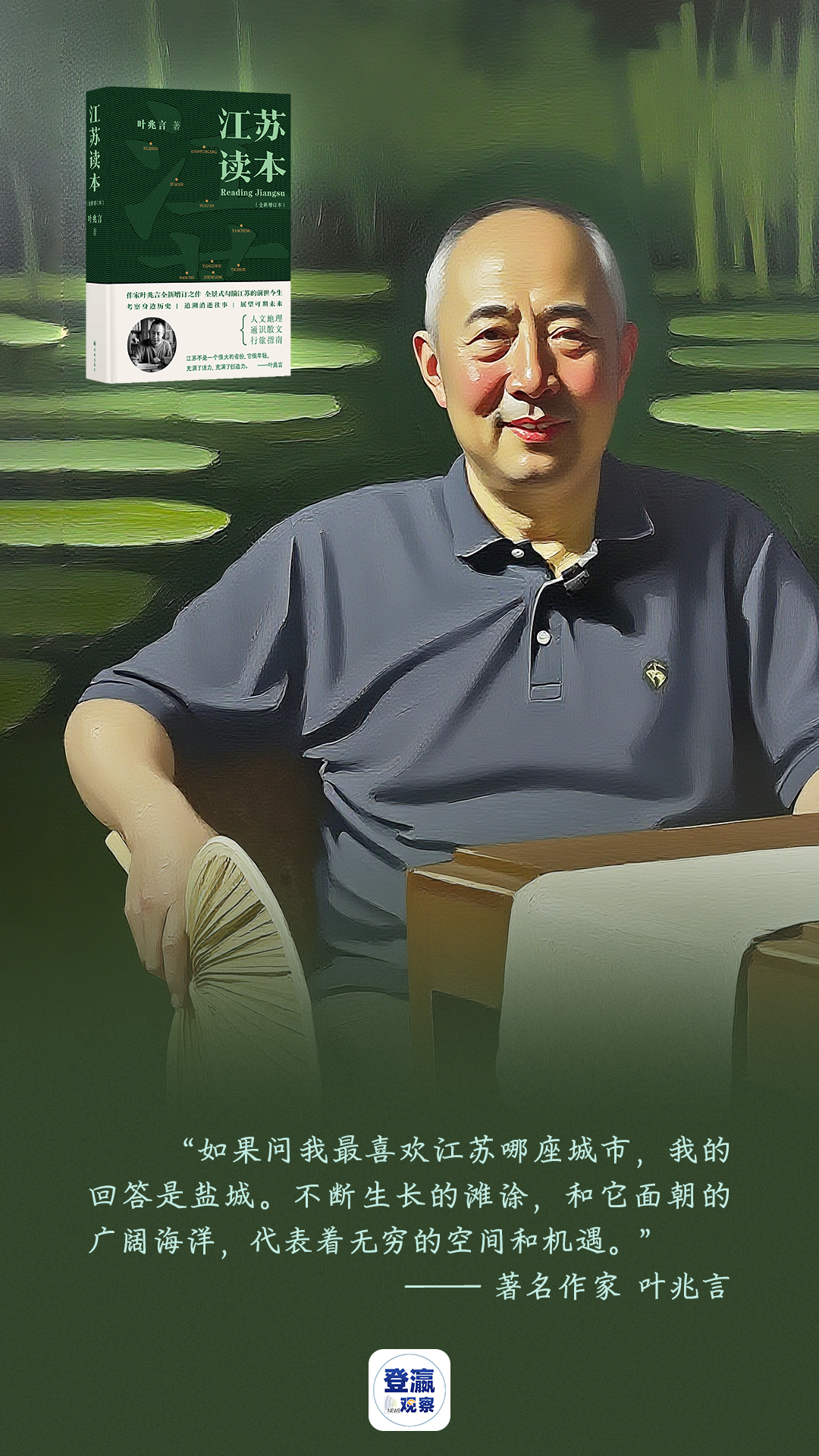

著名作家叶兆言在接受采访时

谈及对江苏城市的偏爱,坦言:

“如果问我最喜欢江苏哪座城市,我的回答是盐城。”

如果把中国版图比作一只大公鸡,那么江苏恰好位于公鸡凸出的胸脯上。

去年,著名作家叶兆言推出《江苏读本》(全新增订本)。他没有料到的是,这部追溯“十三太保”前世今生的人文读本,会在今夏“苏超”爆火之际成为读懂江苏的绝佳指南。“整装江苏”如何诞生?“散装江苏”为啥“散”?“十三太保”如何追平差距、缩小发展鸿沟?这些时下热议的话题,早就蕴藏在叶兆言的思考中。

不南不北、又冷又热

江苏“拼盘”如何形成

“江苏不是一个很大的省份,它很年轻,充满了活力,充满了创造力。”这是印在《江苏读本》书封上的一句话。

江苏有多年轻?“1667年清朝康熙年间,由江宁和苏州两府首字合称得名江苏,从此,江南省正式分为江苏省和安徽省。再往前追溯,版块偌大的江南省(明朝称南直隶、南京)由朱元璋圈定,这位任性的开国皇帝大笔一挥,就让几个原本毫不相干的区域成了一家人,为‘散装江苏’埋下了伏笔。”叶兆言一一道来。

不依“山川形便”划分行政区域,而是打通江南、江淮和淮北,由此“拼盘”而成的江苏,其“散装”气质体现在地理气候文化等方方面面——

作为南北地理分界线的淮河流经江苏,使得江苏“不南不北”;橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳,因此江苏气候“又冷又热”。文化上的差异就更大了,正所谓“吴韵汉风,南秀北雄”,叶兆言举了一个比较极端的情况:宋金对峙时期,江苏甚至分属两个不同的王朝。

他还发现了很有意思的一点:在江苏,南与北是相对的概念,背后是微妙的心理惯性和历史认同。

比如介于江淮之间的江苏城市,通常被称为江北或苏中,但苏南人习惯以长江为南北分界,因此苏中对他们来说就是北方;苏北人却认为既然苏中在淮河南边,不通暖气,自然算是南方。叶兆言爱人是苏州人,他发现苏州人衡量南北的标准竟然是“是否说吴语”,操江淮官话的南京和镇江自然被归入北方之列。

而如果要整体地、历史地认识江苏,长江是一扇绝佳的“窗户”。

在相当长的历史阶段里,长江流域的经济文化不可与黄河流域同日而语。叶兆言梳理,在汉代,江苏属于九州中荒凉偏远的扬州,可谓当时的“十三妹”;西晋武帝南巡,一句“江外无事”,尽显长江流域的边缘地位。经过衣冠南渡,江南经济得到开发;唐安史之乱后,长江流域人口首次超越北方,“天下之盛扬为首”;宋室南迁后,我国完成了经济中心的南移,南宋民谚唱起“苏湖熟,天下足”。经济富庶、英才荟聚,成就了江苏文化上的“井喷”——有清一代从江苏走出的状元,占据了清朝状元总数的半壁江山。

有一桩历史细节为叶兆言津津乐道:清末状元张謇竟然并非从江南贡院考出,他是“高考移民”,在北京顺天府参加的乡试。叶兆言揣测,可能因为江苏实在是人才济济,若在江南贡院考试,张謇还真未必能够“卷”得出来。

跟着“苏超”去读城

了解“一哥”“南哥”“十三妹”

“苏超”爆火,“老大哥”南京没少被调侃。有则笑话问“江苏省会是哪”,答案是“不是正在比吗?”

但从真实的历史情形出发,叶兆言想为家乡说句公道话:“南京作为省会,从级别上来说,谈不上提拔,只能是下降。”

暂不说六朝繁华、明朝荣威,仅说晚清以降,“中兴四大名臣”都在南京当过两江总督,足见“东南重镇”之要;1912年孙中山在南京建立中华民国,中国现代史从这里翻开了第一页。南京还是举世公认的“天下文枢”,南京大学教授朱偰早就说过,中国四大古都中,“文学之昌盛,人物之俊彦,山川之灵秀,气象之宏伟,以及与民族患难相共,休戚相关之密切,尤以金陵为最”。

论经济体量,苏州则是“一哥”。叶兆言拿两位“一哥”做了番比较,结论很是有趣:“苏州人和南京人最大的不同是他们总会想到自己是苏州人。”“南京人属‘大萝卜’,遇事有些粗线条,苏州人永远认真、永远讲究,谈论饮食时喜欢把‘这个怎么能吃’挂在嘴边……”

与富庶的江南相比,江北的故事则浸透了血泪。

1128年,南宋东京留守杜充为阻止金兵南下,在今天河南滑县西南扒开河堤,导致黄河夺淮,在江苏境内横行700多年,黄淮运几条水系错综交织,江北从此不再宁静。明清两代徐州因黄河决堤引发洪灾323次;从1575至1855年的380年间,淮安高家堰大堤决口140余次。江苏沿海地区还饱受海浪侵袭,在1724年的一场灾害中,盐城淹死者几近5万。

在叶兆言看来,看到江苏的“前世”,才能读懂它的“今生”,客观地看待由于自然和历史原因造成的南北发展差距。眼下“跟着‘苏超’去读城”蔚然成风,但“读城”不意味着对历史的全盘接受,它也需要一种悲悯和反思的视角。

“苏超”开战以后,常州、南通各有出圈之道。叶兆言打了个比喻,说常州用“输球”的方式“赢球”,为自家深厚的历史文化做了一波“硬广”:“苏轼一生去到常州11次,‘出处穷达三十年,未尝一日忘吾州’。他最后在常州逝世,相当于一艘‘文化航母’停泊在了常州。”

至于南通,自从出了状元张謇之后,南通迈向了“新纪元”,成为“中国近代第一城”。让人欣喜的是,这份历史的馈赠持续地福泽后世,如今,南通按人均GDP已经达到中等发达国家水准。

苏中苏北发展快

江苏性格“最包容”

一些重要的数据和荣誉,可以帮助人们更好地读懂江苏的“今天”。

南京是联合国教科文组织认定的文学之都,扬州、淮安是美食之都,苏州是手工业之都。全国百强县排名前十中,江苏坐拥六席。江苏拥有26个5A级景区,“断崖式”稳居全国第一。南京绿化覆盖率超45%,是全国“含绿量”最高的城市之一。

江苏如何从辉煌的“昨天”走向了更好的“今天”?叶兆言忆起江阴和东台带给他的不同感受:“上世纪60年代我在江阴上了两年小学,在那里几乎没有见到过花草,因为连田埂边都被农民种上蚕豆,江阴人的勤劳到了可怕的地步。而在上世纪80年代的东台,家家户户门口都种着花花草草,人们在贫瘠的生活里寻找一份诗意。”这两种不同的城市性格,似乎暗合了它们各自的发展取径:江阴成为“苏南模式”重要发源地,稳居百强县前三,东台条子泥则入选世界自然遗产,成为生态旅游的乐园。

这个故事典型地印证了“十三太保”的各美其美、美美与共。相比苏南,叶兆言更希望人们看到苏中苏北的发展成就。

“盐城和南通都属于起点不高,但发展速度很快的城市,如今它们分别位列‘苏超’积分榜第二和第一,就是发展成绩的一种显现。”叶兆言说,“如果问我最喜欢江苏哪座城市,我的回答是盐城。不断生长的滩涂,和它面朝的广阔海洋,代表着无穷的空间和机遇。”

“十三太保”你追我赶,成为大美“江苏”不可或缺的每一笔笔画。记者好奇地询问叶兆言:您认为江苏整体的气质性格是什么?

叶兆言没有直接回答,而是笑着讲了个故事。“我1978年到南京大学上学,班上一半同学来自省外,剩下一半基本来自苏北,南京本地人很少。今天也是这样,南京越是繁华的地段,越是好的工作岗位,外地人越多。回想历史上,桐城派讲学著书的大本营都在南京,现当代作家中虽然很少有土生土长的南京人,却都愿意汇聚在‘南京文学’这面大旗之下,这说明了什么?”

再把目光从南京拓展到整个江苏,历史上这里接纳了众多移民,却没有产生客家文化,而是与本地文化水乳交融——叶兆言笑道,说江苏是中国最包容、最不排外的省份,这个结论应当是成立的。

这座因海而生、因盐而兴的城市

有着江苏省最大的土地面积

最长的海岸线

这片灵动的土地

以其独特的

森林、湿地、海洋三大生态优势

以及历史人文、汽车、新能源产业

一直是东部沿海城市的“优等生”

生态环境是盐城的宝贵财富

近年来

盐城市大力加强

湿地生态保护和修复

着力擦亮

“世界自然遗产”“国际湿地城市”

两张世界级名片

打造人与自然和谐共生的市域样板

盐城拥有

太平洋西岸和亚洲大陆边缘

面积最大、生态保护最好的

77万公顷海岸型湿地

有我国第一处

滨海湿地类世界自然遗产

是东亚—澳大利西亚候鸟迁徙路线上的

关键枢纽

绿水青山就是金山银山

盐城作为

全国首批碳达峰试点城市

积极提升全社会生态文明意识

坚持以改革创新为根本动力

坚定不移走生态优先、绿色发展之路

盐城牢牢把握高质量发展

这个首要任务

聚力打造“5+2”战略性新兴产业

和23条重点产业链

全力推进产业智能化、高端化、绿色化发展

先行先试建设零碳产业园

勇当发展新质生产力重要阵地

“碳路先锋”

生态厚度,决定发展高度

盐城将积极探索

拓宽绿水青山与金山银山的转化通道

不断塑造

发展的新动能、新优势

在绿色发展的道路上

绘制人与自然和谐共生的新画卷

8月3日

“苏超”再次擂响战鼓

盐城队将在

盐城奥体中心体育场

主场迎战常州队

期待大家来盐城

为两队呐喊助威

在感受赛事激情的同时

尽情体验这座城市的独特之美

来源:新华日报·交汇点 登瀛观察综合

编辑:梁鹤龄 崔治国 严蔷梅