近年来,盐城在城市发展的道路上稳步迈进。为了重现建军路昔日的繁华盛景,更好地满足市民对美好生活的向往与追求,日前,我市重磅出台了《建军路文商旅街区焕新三年行动实施方案(2025—2027年)》。

在这样的发展契机下,盐城市特色收藏家王青春多年来精心收藏的各类物品显得愈发珍贵,它们不但串联起城市发展脉络,更为解读盐城历史文化提供了实证。

解码建军路:从老物件里打捞城市记忆

在市区华兴路步行街西侧二楼,有一间被老物件塞得满满当当的小门市,一点也不起眼。踏入其中,才发现别有洞天,两侧的老木柜几乎要贴到一起,仅留出一条容人侧身通过的窄道,柜子里摆满各式各样带着盐城印记的老物件,让人目不暇接。

4月15日下午,记者来到知名收藏家王青春的工作室。和逼仄的收藏室相比,一聊起老盐城、聊起建军路,他眼中瞬间亮起光芒,话匣子也随之打开,一下子就把记者带进浩大的收藏世界:“说起建军路,那可真是三天三夜都讲不完!”他抬手向南一指,两百米外的建军路仿佛化作千里长卷,那些被岁月尘封的故事,在他讲述中次第舒展开来。

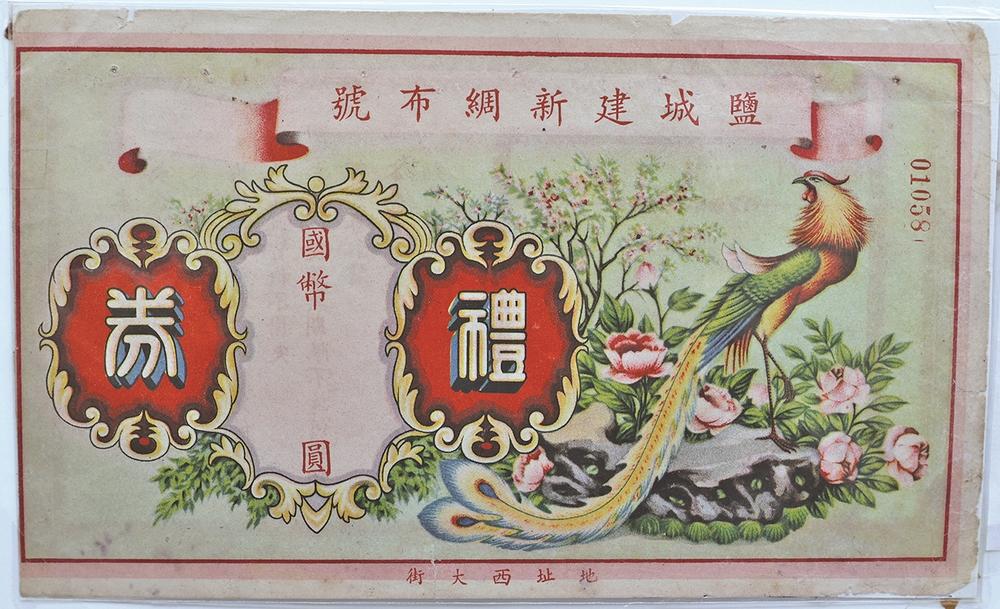

“这是我这儿有关建军路的最早藏品。”王青春小心翼翼地取出三张用透明塑料袋封装好的纸片,向记者展示。其中,“盐城西大街建新绸布号礼券”最是吸睛,礼券右侧印着凤凰栖于牡丹枝头的精美图案,左侧红底“礼券”二字鲜艳夺目,券面上“01058”的编号和“地址西大街”字样,生动地讲述着曾经的商业盛景。

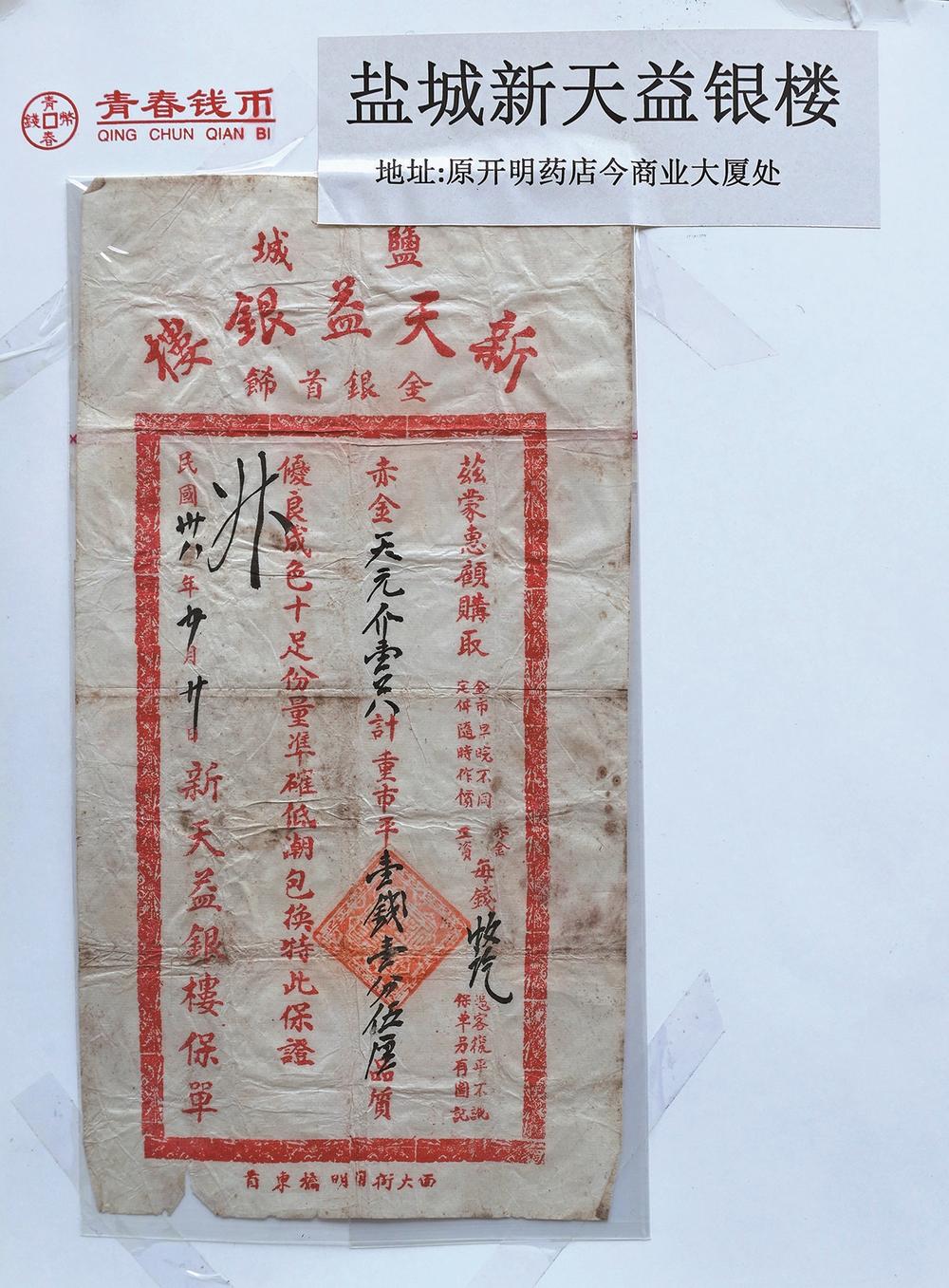

王青春介绍,西大街大致就是如今建军路自“大铜马”向西的那段路。另一件藏品“盐城新天益银楼保单”也颇有特色,单据上手写“民国卅八年”(1949年)字样,真实见证了处于历史变革时期建军路的商业风貌。还有印着“盐城佑宁药房缄”字眼的明信片,上面标注着“地址西大街一六七号”,为研究当时城市布局和商业往来提供了珍贵线索。三张纸片虽小,却有着不可忽视的历史价值。

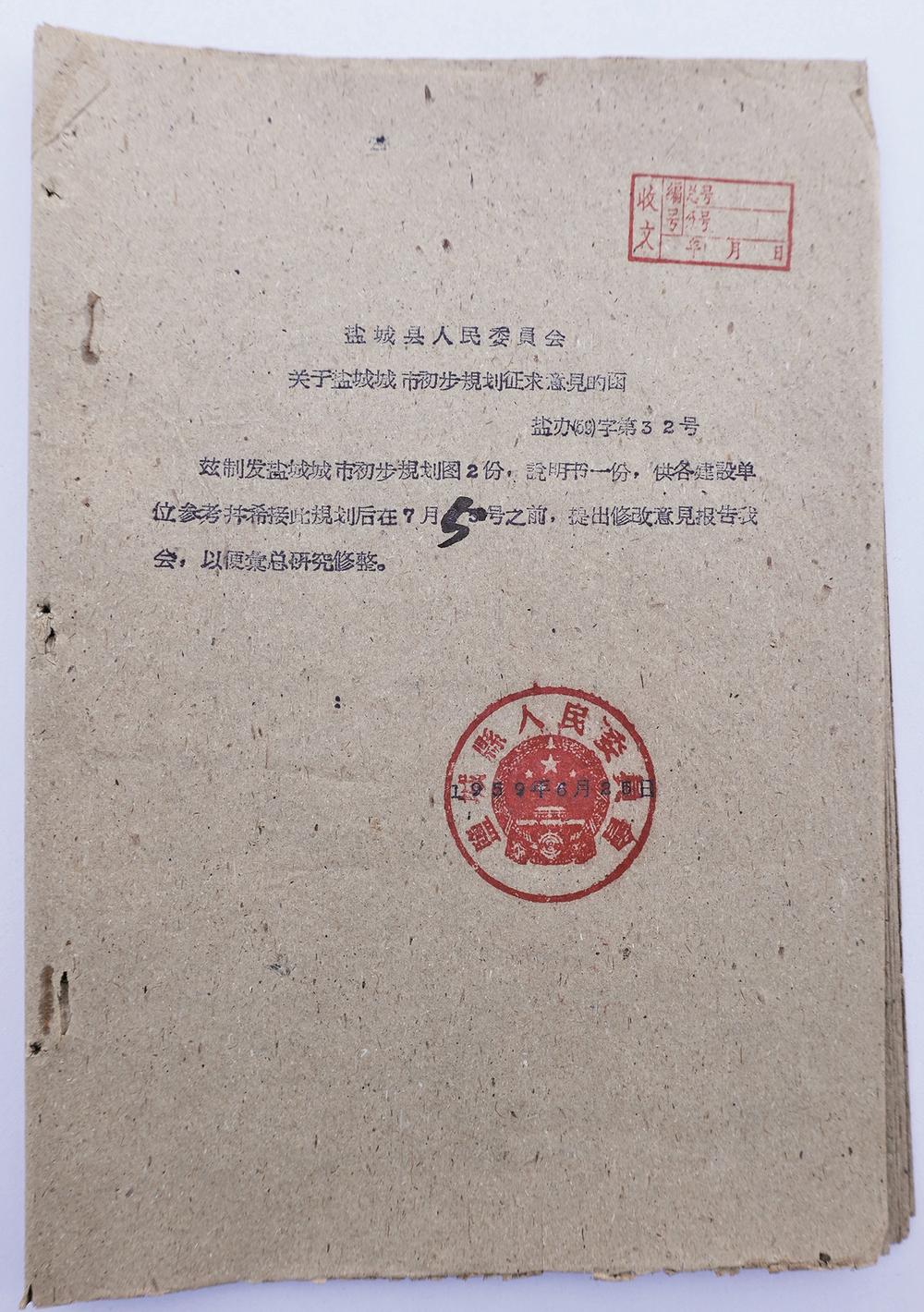

记者正看得目不转睛,“这只是‘开胃小菜’。”王青春又从一本印着“建军路风采记忆”的红色文件夹中,拿出一份《盐城县人民委员会关于盐城城市初步规划征求意见的函》,上面盖着公章,落款时间是1959年6月25日,文件共17页。因年代久远,纸张已变暗发脆。

其中“城市道路网”部分对建军路已有明确规划——快车道可并行4辆汽车,慢车道5米宽,可并行自行车4排,还有人行道和分车带。这份文件,是建军路城市规划发展的重要见证,让后人得以了解当时城市建设者对主干道发展的宏大愿景。

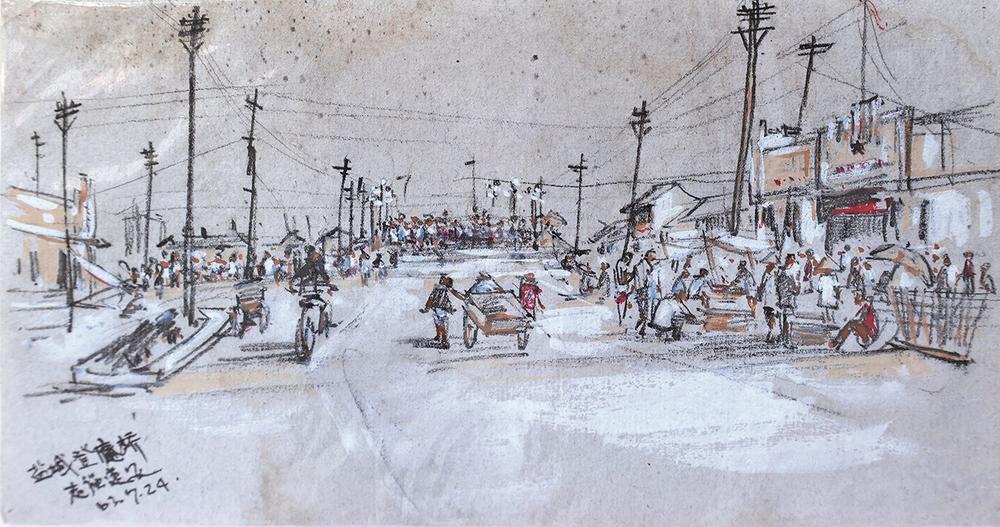

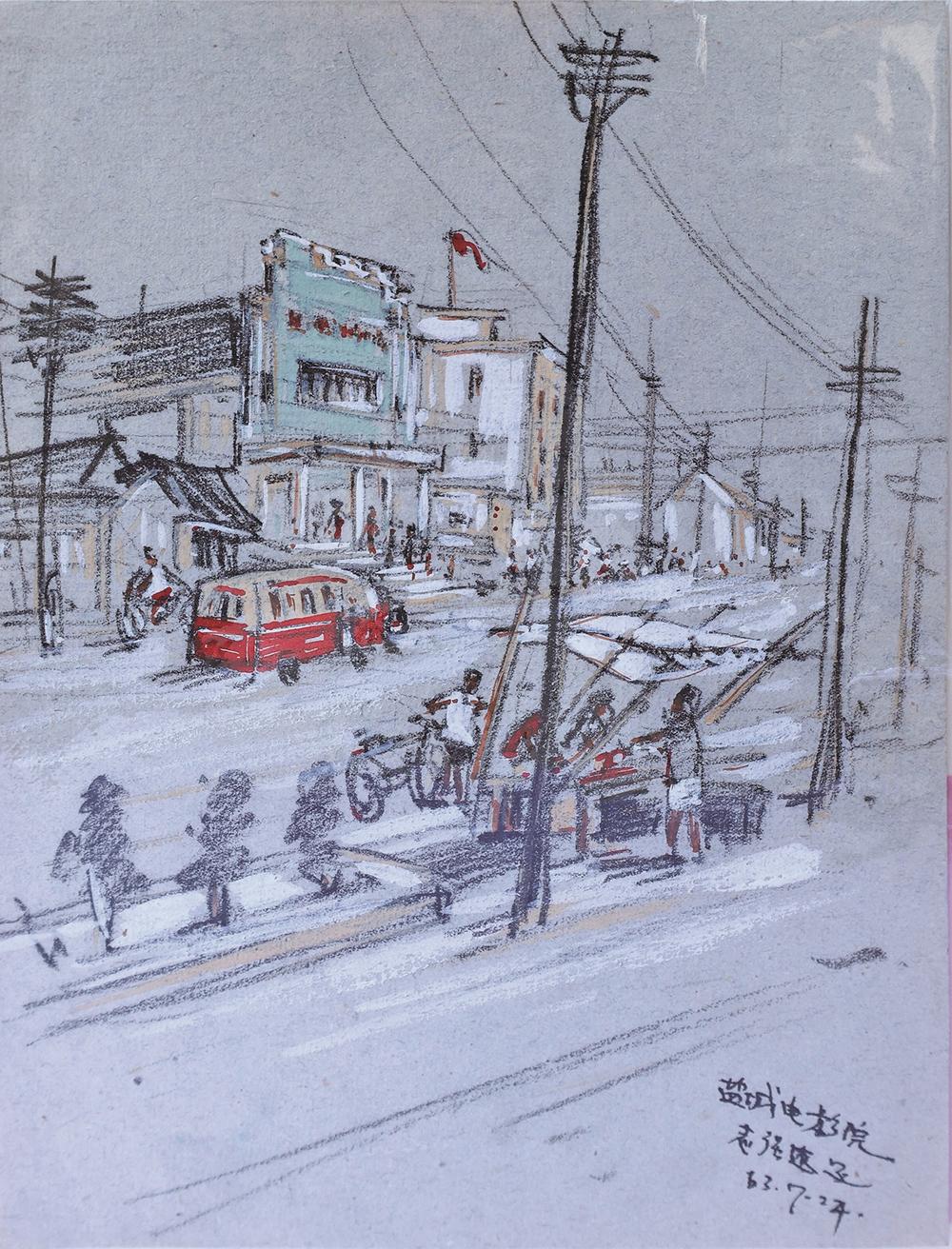

“来看看这个,也很有意思。”在册页中,三张绘于1963年的美术速写作品格外亮眼,“作者是‘老盐师’的一位美术老师,叫王志强。”这些作品生动展现了当时盐城人的生活场景。其中画着建军路上“拉洋片”的这张最有“味道”:路边墙下,市民们围着摊位翘首以待,画面充满浓浓的市井气息,是不可多得的历史艺术资料。另外两张,一张展现登瀛桥的车水马龙,一张描绘盐城电影院前观众有序排队观影,也从不同角度呈现出当年的社会风貌。

王青春还找到一张盐城首次开往上海的长途公共汽车发车的图片。他介绍,现在建军路与迎宾路交会口的东南角,曾是盐城老汽车站,后来历经变迁,先后成为万佳超市、劝业场。这张图片,记录了盐城交通发展的重要时刻,也从侧面反映了建军路在城市交通枢纽中的重要地位。

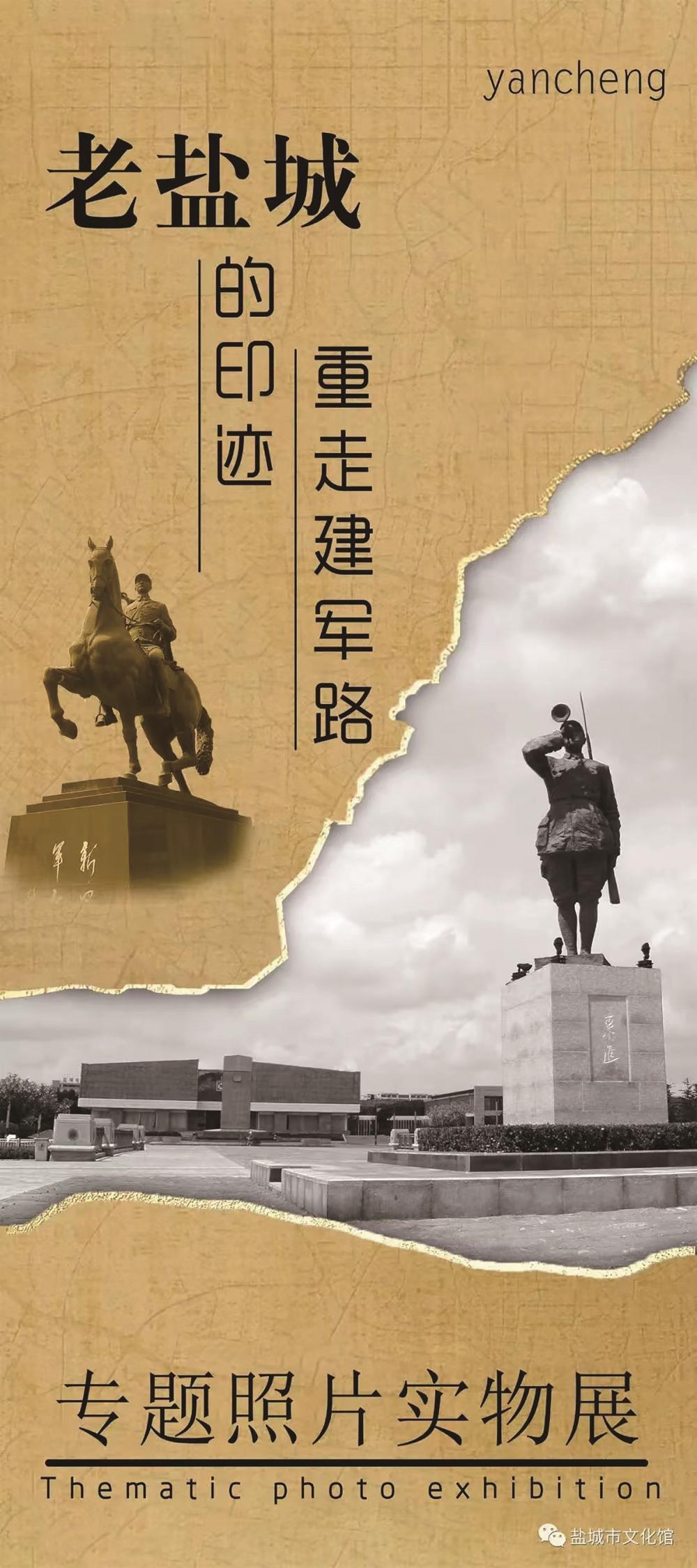

2022年7月,在盐城市文化馆的大力支持下,王青春参与“老盐城的印迹·重走建军路”专题照片实物展。“借着这个活动,我把与建军路相关的藏品进行深度梳理,并有针对性地开展收藏。”王青春说。一条建军路,半部盐城史,从先锋岛、鱼市口、大铜马到建军路立交桥,这十里繁华凝聚着盐城的过去、现在和未来。展览中的珍贵资料,将观众的思绪拉回到过去,让人们在回味中感慨时代变迁。

守护老盐城:万件藏品绘就“立体家谱”

2010年左右,全国收藏界悄然兴起挖掘本地藏品的热潮,而彼时盐城,正处于城市开发建设的火热时期,大量老物件不断涌现。王青春敏锐地捕捉到这些“旧物”背后的历史价值,从红色票据、商业契约入手,一头扎进了地方文化的收藏世界。

在废品收购站的纸箱里、在小贩挑担的箩筐中、在古玩市场的摊位上,常常能见到他俯身寻宝的身影。一次,他从旧物堆里翻出一个白色搪瓷茶缸,略显斑驳,上面印着“盐城县人民商场筹建”字样——这就是后来的盐阜人民商场,在1979年10月筹建时的纪念品。“别人眼中的‘废品’,在我这儿往往都是宝贝。”他摩挲着缸身感慨道。经过多年积攒,万余件藏品几乎涵盖了近代以来盐城历史的方方面面,藏友们更是戏称他为“盐城百货”。

老契约是王青春的“收藏重镇”。从清代地契到民国商铺合约,纸张间镌刻着老盐城经济脉络与民间烟火:交易凭证记录着先辈的营生之道,朱砂印章映照着老城的兴替更迭。这些文书跨越百年,成为研究盐城地方商业史的鲜活注脚。

而最直观的城市成长记录,则藏在各时期地图当中。在1987年版地图上,建军路沿线的汽车站、电影院、老字号店铺清晰如昨,与如今繁华商圈形成时空呼应,“每条街巷的变迁,都是盐城蓬勃发展的有力见证。”王青春指着地图感慨地说。

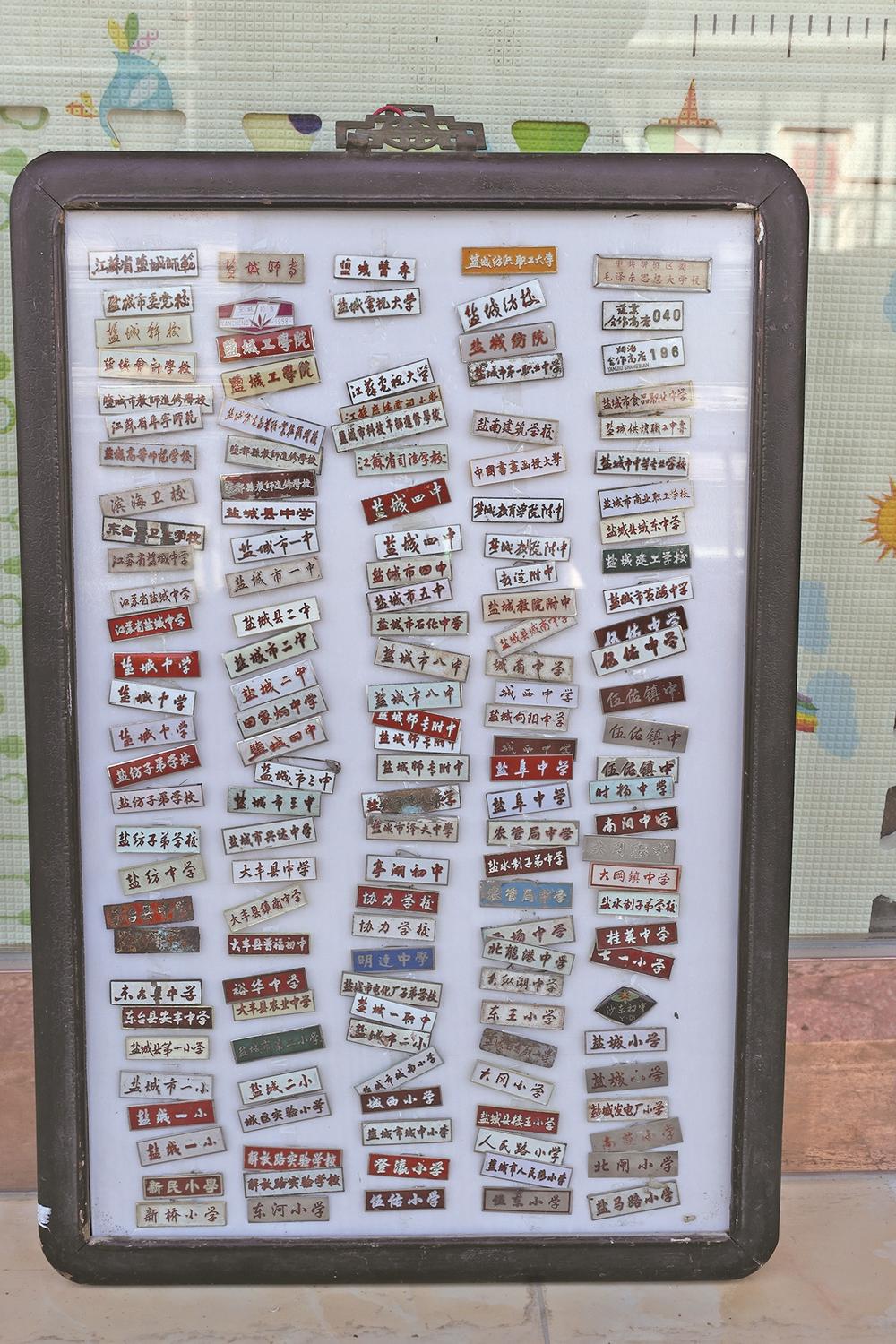

在工作室里,记者还见到了千余种不同时期的证件,有工作证、选民证、采购证……它们串联起不同年代盐城人的工作生活图景。一旁木质相框里,百余枚盐城大中小学的校徽整齐排列,虽历经时光打磨,却仍清晰勾勒出盐城教育事业的发展轨迹。

近年来,王青春着手进行相关资料的整理编纂,为更多人能更好地了解研究盐城历史提供帮助。“很多老物件看似平常,但随着时间推移,它的历史价值会逐年凸显出来。”从街头巷尾的“寻宝人”到城市记忆的守护者,他希望全社会共同努力,让散落的历史碎片拼接,为这座城市留住一本珍贵的“立体家谱”。

追溯红色密码:纸币上的盐城抗战

王青春与收藏的缘分,始于儿时。他家住在城东小学(今景山小学)附近,在上学路上,经常看到有人摆摊卖钱币、像章等老物件,久而久之,便对这些玩意儿产生了浓厚兴趣。二十多岁时,他正式踏足收藏圈子,从事纸币收藏。

多年来,王青春收获颇丰,藏品曾参加过在首都博物馆举办的第一届中国历代纸币展。他还积极搜集、整理革命战争年代在盐城发行、流通的红色货币,并通过文字讲述“钱币上的盐城抗战”,大力弘扬红色文化,积极传承新四军革命精神。《盐阜大众报》《盐城晚报》都曾刊登过他的文章。如今,他在“今日头条”上注册账号,梳理自己藏品,与广大网友分享藏品里的红色故事。

最让他难以忘怀的,是两张红色纸币的收藏经历。2023年4月,一位藏友在安徽农村老家翻建房屋时,在墙缝里发现了两张纸币,暗淡的绿色票面印着“盐阜银行”字样,“伍圆”面额清晰可辨。接到消息时,窗外正下着瓢泼大雨,王青春毫不犹豫驱车400公里,在泥泞山路上颠簸了六七个小时,终于见到了这两件宝贝。“每一件有关盐城的红色藏品都会让我激动不已。”回忆起当时的情景,王青春依然难掩兴奋。对他而言,这不仅是纸币藏品,更是新四军在盐城抗敌御侮、报国为民的实物见证。

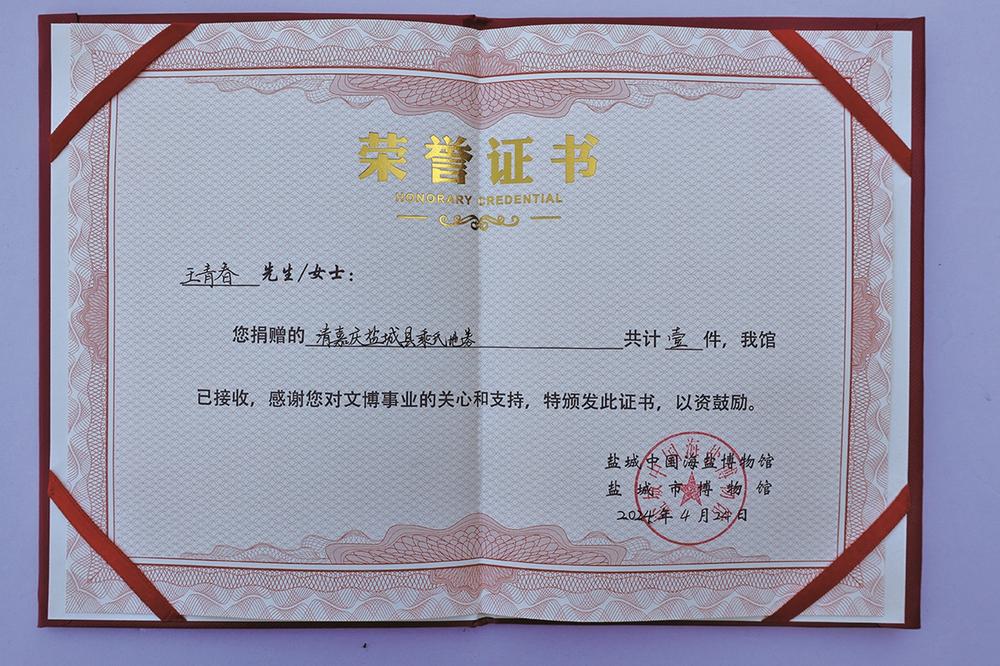

为了让这些红色藏品发挥更大价值,他花费大量心血编著成《王青春收藏品选辑:盐城地方文化收藏之红色盐城》一书,书中对自己藏品蕴含的红色历史文化进行一次系统梳理。他把书送给党史办、档案馆等单位和相关老同志,还得到了他们的指导和帮助。去年,他向新四军纪念馆、市博物馆等单位捐赠了藏品,为红色文化传承贡献力量。

王青春,这位执着的收藏家,用自己的努力构建起一座关于盐城历史文化的“桥梁”。他最大的心愿就是筹建一座盐城地方文化收藏馆,“老物件是城市的根,只有让它们‘活’在人前,家乡的故事才能一直讲下去。”

在盐城全力推动建军路文商旅街区焕新的进程中,王青春的收藏无疑为城市文化底蕴的挖掘和展示提供了丰富素材。无论是红色钱币背后的故事,还是盐城整体的历史文化脉络,抑或建军路的发展变迁,都在他的精心收藏与分享中,焕发出新的生机与活力。同时,也让更多人了解盐城,爱上这座充满历史韵味、让人打开心扉的城市。

盐阜大众报/我言新闻记者:丁中明 顾善济

编辑:梁鹤龄 胡丽丽 严蔷梅