在驱车将近两个小时后,记者终于抵达盐城最北端的响水县云梯关村。这么远的村子,能有什么可看的?

满脑子疑问还未理清,一下车就被眼前的景象所折服。

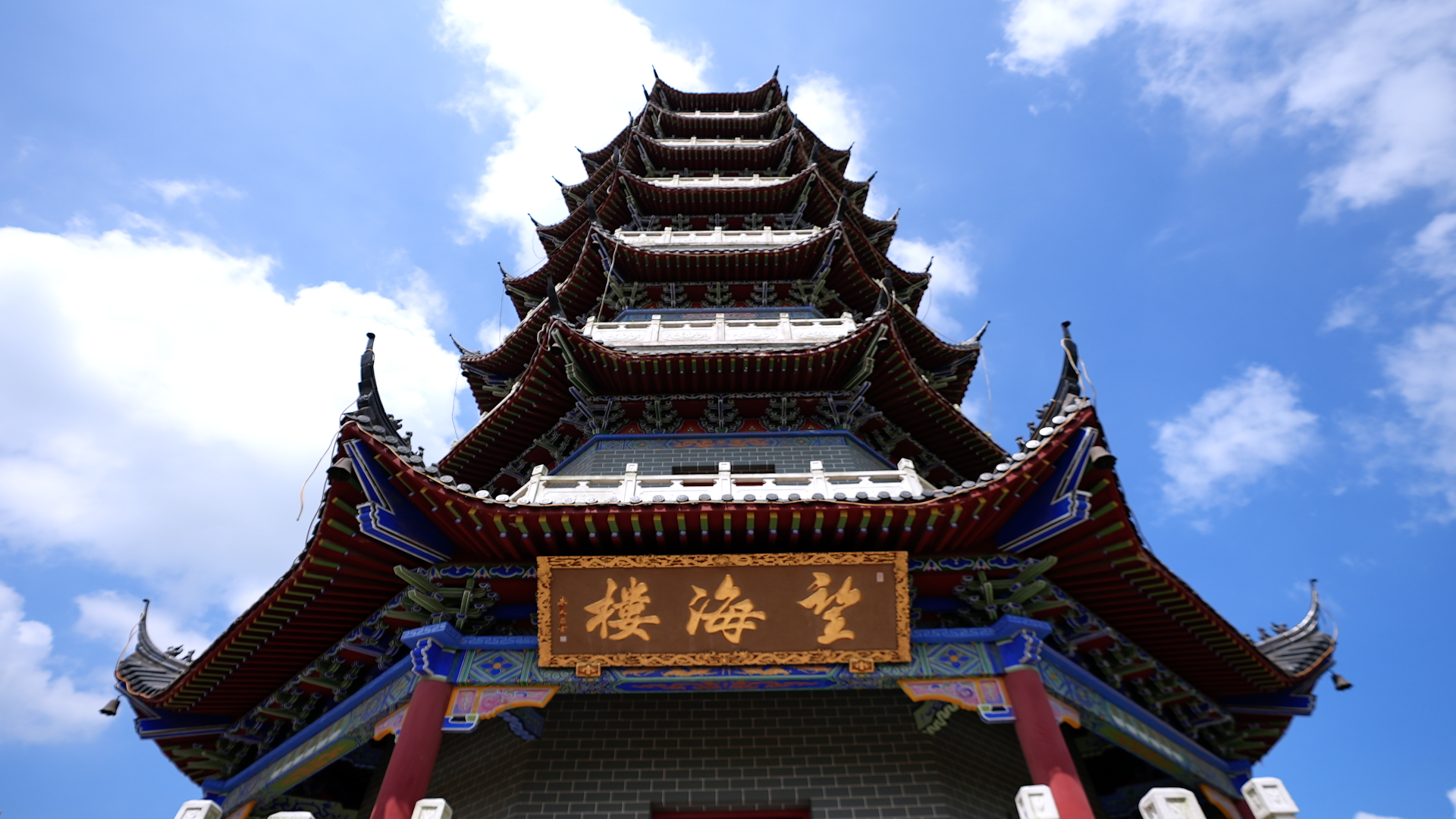

站在古黄河堤岸上,历史的厚重与时代的脉动在此交汇。难怪这里叫云梯关村,果然气象万千。

这座始建于北宋的千年古关,曾是扼守淮河入海口的军事要塞,见证了黄河夺淮的沧桑巨变,被誉为“东南第一海关”。

如今,古关遗址旁,一座新型农村社区拔地而起,现代化大棚孕育着致富增收的希望,远处的仓储冷库正在建设中……昔日的军事要塞正奏响乡村振兴的新篇章。

2月28日,此行不虚。

在黄河故道北侧的东盛路故道客栈旁边,来自山东潍坊的客人在参观完禹王寺后,准备吃饭。

“他们是来村里洽谈风筝节事宜的。”云梯关村党支部书记王兵说。

远在盐城市区的我们或许并不清楚,2023年云梯关村风筝节是怎样的盛况。5月1日当天,这个小小的村子接待了来自山东、上海、浙江、安徽等地的风筝协会成员、风筝爱好者及游客约11万人。

1万人的集会就已经能劝退一些组织能力不强的主办方,更何况一个村子要接待11万人!然而,云梯关村做到了,并且做得很好。

“村部全面开放停车位,所有村干部房屋开放给游客用餐。我们还动员村民参与,没想到大家相当配合。”王兵说,“外地游客很喜欢我们这里的农家饭,甚至买走了很多土鸡蛋和土菜。有的人家一天光卖土鸡蛋和蔬菜,就赚了好几千元。”

思路决定出路,云梯关村的灵活性,哪里像一个距离市区一百多公里的小村庄?这分明就是致富增收的村级“主播”。

步入云梯关村外的农田,一幅产业兴旺的画卷徐徐展开。王兵指着一排排整齐的温室大棚介绍:“云梯关村大力发展特色农业,黄桃、梨子、结球生菜、铁皮石斛等果蔬作物带来了可观的收益。其中,结球生菜种植890多亩,去年村集体分红达15万元;铁皮石斛种植600多亩,去年分红达50万元。”

农业如此兴旺,工业呢?“云梯关村零工业。”王兵直言。

那招商引资找到你们怎么办呢?“全部介绍到县、镇的工业园区,反正不落户村里。”

这是什么样的魄力?为了守护绿水青山,宁愿放弃工业,推掉招商引资。云梯关村IP的含“绿”量还在上升。

在铁皮石斛种植基地内,眼前的场景令人惊叹。一片片绿色植物被当地人称为“绿色黄金”,更成为云梯关村的“致富密码”。

依托得天独厚的自然条件,云梯关村从种植到加工,已形成一条完整的产业链。村民通过土地流转、务工就业、入股分红等方式,腰包鼓了、笑容多了。

“目前,我们已经打造出石斛含片、口服液、饮料等特色产品,远销云南、新疆、浙江等地。”江苏云梯仙草生物科技有限公司总经理陈丽凤骄傲地说。

乡村振兴,别的村搞工业,云梯关村却另辟蹊径。

依托古关遗址、黄河故道等历史文化资源,村里打造了“云梯关遗址公园”,开发了农耕文化体验、黄河故道观光等旅游项目。

每逢节假日,游客络绎不绝,村民们开起了农家乐、办起了民宿,吃上了“旅游饭”。

村民杨应波笑着说:“以前守着一亩三分田靠天吃饭,现在才知道我们村的文化资源这么值钱。城里人来休闲,我们把服务做好,把菜烧好,把环境搞好,就能赚不少钱。”

乡村振兴,既要塑形,也要铸魂。云梯关村在大力发展经济的同时,始终注重文化传承和生态保护。村里成立了“云梯关文化研究会”,挖掘整理古关历史文化;实施“美丽乡村”建设,整治人居环境,保护黄河故道生态。

和其他新农村建设不同,云梯关村在布局文旅产业时,没有大拆大建,也不刻意去做草皮、修剪树木,而是要求保留一定程度的原生态风貌。

“如果一个农村的绿化环境和城里差不多,还拿什么吸引人?”王兵反问。

原居民、炊烟、自然生长的树林、家前屋后的菜地……让游客在云梯关村唤醒对乡村的古朴回忆,这才是乡村style。

2024年,云梯关村获评江苏省特色田园乡村。

村情名片:

云梯关村位于响水县黄圩镇镇域南侧、黄河故道北侧,是响水县南大门,历史上江淮第一关所在地。云梯关本因地形而得名,“宋元以前,北沙即为海口,自黄河夺淮合流入海,淤沙渐涨,有土套十余,形若云梯,故名云梯关。”全村共有6个村民小组,886户,3368口人,其中常住户数346户,常住人口约为1038人。全村总面积12000亩,耕地林地8519.7亩,已流转7700亩,主导产业铁皮石斛和高品质稻麦。2024年村集体经营收入135万元,人均收入23500元。

放下锄头,端起“旅游饭”

云梯关村深挖历史文化底蕴,将古云梯关遗址、传统民俗等元素融入乡村旅游,打造沉浸式体验项目,让游客“望得见树、看得见水、记得住乡愁”。同时,大力发展特色农业,培育绿色有机农产品品牌,将“土特产”变成“金招牌”,实现农业增效、农民增收。

文旅融合,不仅提升了云梯关村的“颜值”,更鼓起了农民的“钱袋子”。村民通过开办农家乐、销售农产品、参与景区运营等方式,在家门口吃上了“旅游饭”,实现了从“外出务工”到“返乡就业”的转变,乡村振兴的内生动力不断增强。

云梯关村的成功实践,为乡村振兴提供了有效参考。乡村振兴要立足本地资源禀赋,因地制宜发展特色产业,走差异化发展道路。要注重文化赋能,挖掘乡村文化价值,提升乡村旅游的文化内涵和吸引力。更要坚持农民主体地位,充分调动农民的积极性、主动性、创造性,让农民真正成为乡村振兴的参与者、建设者和受益者。

当然,云梯关村的文旅融合发展仍处于探索阶段,未来还需在品牌打造、服务提升、产业链延伸等方面下功夫。要避免同质化竞争,打造独具特色的乡村旅游目的地。要提升服务水平,完善配套设施,让游客来得方便、玩得开心、留得下来。要延伸产业链条,发展农产品深加工、文创产品开发等,提升产业附加值。

相信在不久的将来,云梯关村必将成为乡村振兴的典范,绘就出一幅产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村新画卷。

盐阜大众报/我言新闻记者:蔡志伟 赵叶/文 徐易/视频

编辑:张伟伟 李艳 王祯