连日来,“国社之镜·世纪光影”新华社新闻摄影展(盐城展)在盐城市美术馆开展,引来社会各界参观。镜头中的故事,不断地引起人们对过往的回忆。

“上世纪九十年代,大家穿衣服有个特色,‘鸡心领’羊毛衫一件套一件,层层叠叠,就跟这照片里一样。”1月2日下午,盐城市文联系统前来观展。一张张老照片,让大家瞬间回到当年。

“在摄影艺术的领域里,新闻摄影具有很特殊的位置。它的史料价值相当突出,不少作品的艺术价值也很好。”市油画学会会长朱顺传告诉记者,年代越久远,新闻图片的史料价值越丰富。在相机寥寥无几的年代里,能留下一张照片可谓弥足珍贵。

朱顺传所说的照片拍摄于1960年8月,盐城县步凤人民公社有100名年轻姑娘培植了千亩棉花亩产田。虽然是黑白照片,但照片中姑娘们踩水车、干农活,青春的朝气跃然纸上,成为那个时代盐城青年青春奉献的缩影。

上世纪六十年代初,江苏盐城县步凤人民公社有100名热爱农村的年轻姑娘(年龄都只有十几岁)培植了千亩棉花亩产田。她们的口号是:“棉花姑娘豹子胆,大闹千亩争亩产,个个立下凌云志,跳出盐城赶江南”。1960年8月19日,姑娘们在大搞绿肥塘,保证棉苗有足够的肥料。新华社发(徐耐友 摄)

上世纪六十年代初,江苏盐城县步凤人民公社有100名热爱农村的年轻姑娘(年龄都只有十几岁)培植了千亩棉花亩产田。她们的口号是:“棉花姑娘豹子胆,大闹千亩争亩产,个个立下凌云志,跳出盐城赶江南”。1960年8月19日,姑娘们在大搞绿肥塘,保证棉苗有足够的肥料。新华社发(徐耐友 摄)

四年后,新华社记者周庆政来到盐城,镜头记录下盐城专区新洋农业试验站经过13年努力,将几千亩盐碱荒滩改造成良田的故事。

江苏省盐城专区新洋农业试验站经过13年努力,将几千亩盐碱荒滩改造成良田。1964年,棉花和粮食亩产分别达145斤和500多斤。1958年以来,试验站共栽树40多万棵,造起了7条主林带和3条副林带。这些林带有效抵御大风,抑制土壤返盐,形成了综合治理盐碱地的成功经验。 新华社记者 周庆政 摄

江苏省盐城专区新洋农业试验站经过13年努力,将几千亩盐碱荒滩改造成良田。1964年,棉花和粮食亩产分别达145斤和500多斤。1958年以来,试验站共栽树40多万棵,造起了7条主林带和3条副林带。这些林带有效抵御大风,抑制土壤返盐,形成了综合治理盐碱地的成功经验。 新华社记者 周庆政 摄

盐城是农业大市,垦荒拓野,产棉产粮,为的是改善民生。改革开放后,盐城利用自身优势开始在轻工业等领域发展。1990年2月,新华社记者戴纪明来到盐城针织内衣厂。该厂充分利用棉区的资源优势,以小批量多品种的方式在国际市场的激烈竞争中崭露头角,出口创汇。

江苏省盐城针织内衣厂充分利用棉区的资源优势,以小批量多品种的方式在国际市场的激烈竞争中崭露头角。1989年,有一半产品销往美、英、法、日、加拿大、联邦德国、东欧、香港等30多个国家和地区,出口创汇254万美元。(1990年2月12日发) 新华社记者 戴纪明 摄

江苏省盐城针织内衣厂充分利用棉区的资源优势,以小批量多品种的方式在国际市场的激烈竞争中崭露头角。1989年,有一半产品销往美、英、法、日、加拿大、联邦德国、东欧、香港等30多个国家和地区,出口创汇254万美元。(1990年2月12日发) 新华社记者 戴纪明 摄

从那时起,丰收不仅仅意味着填饱肚子,还能改善生活,向着更好的未来进发。进入新世纪后,随着时代的发展、科技的进步,人们的生活水平不断提升,种田种地的手段也日趋先进。现代农业、高效农业、品牌产品,在盐阜大地崭露头角。

2018年11月2日,江苏省盐城市大丰区上海海丰农场,金色大地一派丰收景象,农场职工驾驶农机翻晒稻谷。新华社发(向中林 摄)

2018年11月2日,江苏省盐城市大丰区上海海丰农场,金色大地一派丰收景象,农场职工驾驶农机翻晒稻谷。新华社发(向中林 摄)

2024年10月30日,江苏省射阳县必新大米集团,工人在整理稻谷。射阳大米品牌已连续15年被评为上海食用农产品(粮油类)“十大优质畅销品牌”,年均出口50多万吨,主要销往上海等长三角地区。 新华社记者 季春鹏 摄

2024年10月30日,江苏省射阳县必新大米集团,工人在整理稻谷。射阳大米品牌已连续15年被评为上海食用农产品(粮油类)“十大优质畅销品牌”,年均出口50多万吨,主要销往上海等长三角地区。 新华社记者 季春鹏 摄

农村天地广阔,农业大有可为。实施乡村振兴战略以来,盐城各地根据自身实际情况开展乡村产业发展。在新华社刊发的新闻图片中,盐城各地特色农业的新闻越来越多。

2024年10月30日,江苏省盐城市射阳县洋马镇贺东村农民在采收菊花。洋马镇菊花种植及加工有60多年历史,从业农户8000余户,菊花种植面积达3.5万亩,小菊花成为富民大产业。 新华社记者 季春鹏 摄

2024年10月30日,江苏省盐城市射阳县洋马镇贺东村农民在采收菊花。洋马镇菊花种植及加工有60多年历史,从业农户8000余户,菊花种植面积达3.5万亩,小菊花成为富民大产业。 新华社记者 季春鹏 摄

江苏省盐城市响水县是全国最佳的西兰花生产地,已形成从种苗培育、标准化种植到冷藏保鲜、速冻加工、品牌销售的全产业链,年总产值超13亿元,带动4万多名农民增收致富,产品外销日本、韩国、美国、以色列等国家。(图为2023年9月农民采摘的场景) 新华社发(张军明 摄)

江苏省盐城市响水县是全国最佳的西兰花生产地,已形成从种苗培育、标准化种植到冷藏保鲜、速冻加工、品牌销售的全产业链,年总产值超13亿元,带动4万多名农民增收致富,产品外销日本、韩国、美国、以色列等国家。(图为2023年9月农民采摘的场景) 新华社发(张军明 摄)

2023年9月16日,北纬35度至北纬26度30分之间的黄海和东海海域结束四个半月伏季休渔期,至此,2023年全国海洋伏季休渔期全面结束。中午12时,在江苏省盐城市射阳县黄沙港国家中心渔港,渔船开渔出海。 新华社记者 毛俊 摄

2023年9月16日,北纬35度至北纬26度30分之间的黄海和东海海域结束四个半月伏季休渔期,至此,2023年全国海洋伏季休渔期全面结束。中午12时,在江苏省盐城市射阳县黄沙港国家中心渔港,渔船开渔出海。 新华社记者 毛俊 摄

从滩涂垦荒到种粮产棉,从特色产业到乡村振兴,在盐阜大地,“丰收”二字的背后,是盐城人凝心聚力、改革创新、创造生活的故事。

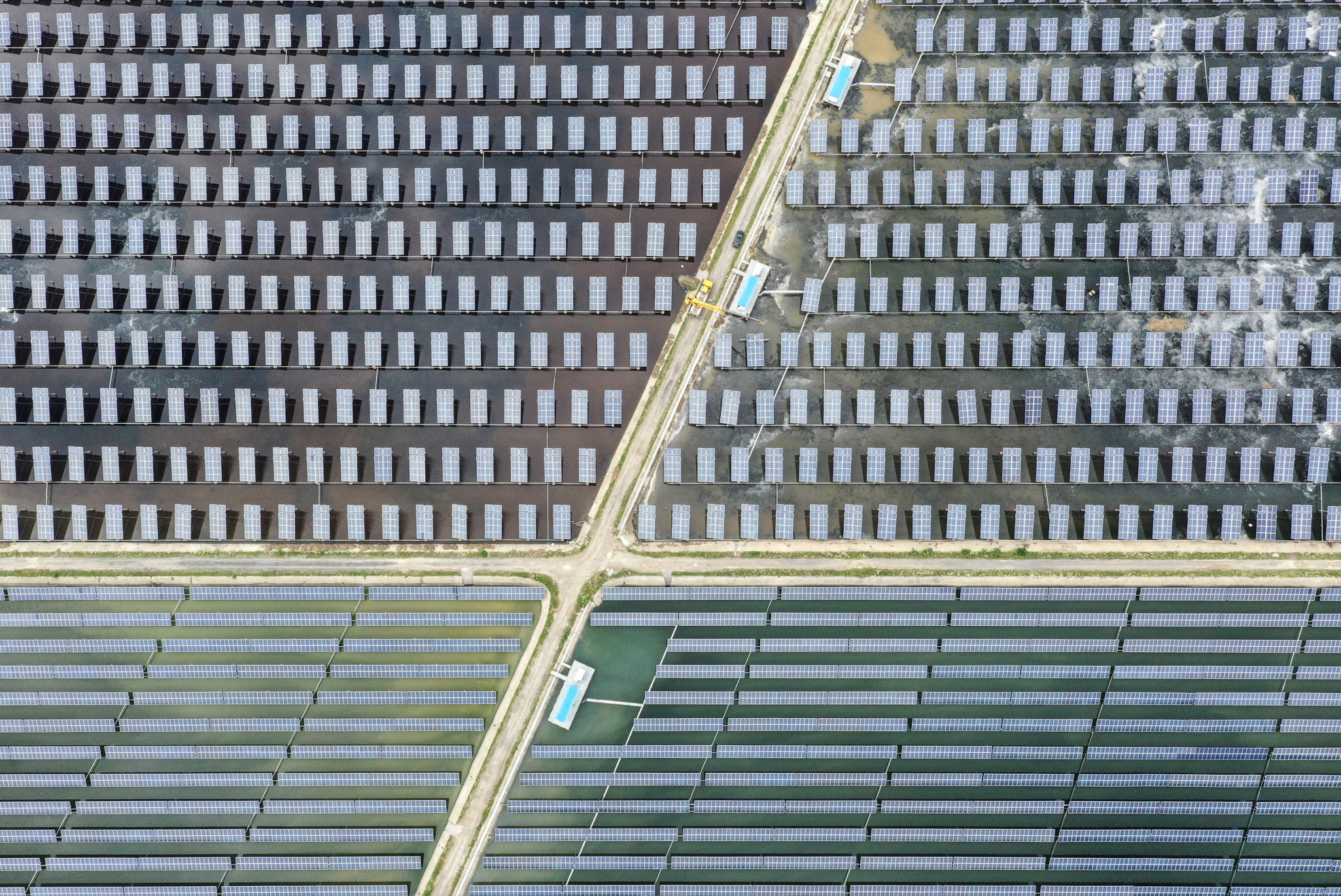

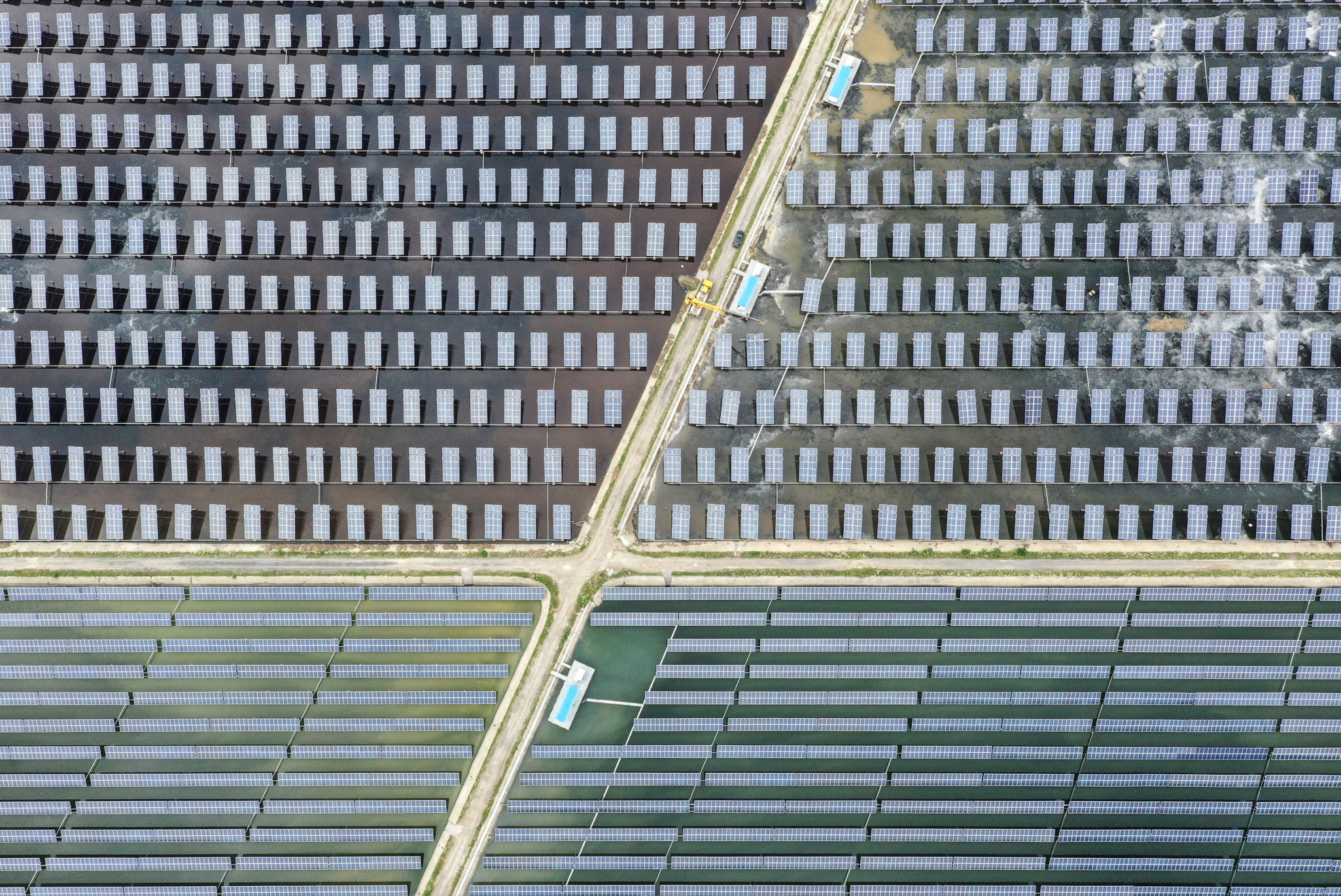

这个故事前景灿烂,永无尽头。在最新的篇章中,沿海滩涂“风光渔”立体开发的模式,将风力发电、光伏发电、水面养殖集为一体,充满了智慧和创意;现代农业园里,花苗果木进城入店,成为城市生活不可或缺的组成部分;走进乡村,桃花梨树、枝红柳绿,打卡拍照,城里人也来赶时髦。

2021年5月12日,江苏省盐城市东台市沿海滩涂综合开发示范区,集风力发电、光伏发电、水面养殖为一体的“风光渔”立体开发模式正在形成,实现滩涂资源的高效利用与生态开发。 新华社记者 杨磊 摄

2021年5月12日,江苏省盐城市东台市沿海滩涂综合开发示范区,集风力发电、光伏发电、水面养殖为一体的“风光渔”立体开发模式正在形成,实现滩涂资源的高效利用与生态开发。 新华社记者 杨磊 摄

2020年11月23日,园艺师在一家花卉农业科技园整理花卉。 江苏省盐城市滨海县致力现代农业园建设,大力发展农业科技、食品加工、特色农旅等产业,目前已建成万亩果园、万亩菜园、农业科技园等基地。 新华社记者 杨磊 摄

2020年11月23日,园艺师在一家花卉农业科技园整理花卉。 江苏省盐城市滨海县致力现代农业园建设,大力发展农业科技、食品加工、特色农旅等产业,目前已建成万亩果园、万亩菜园、农业科技园等基地。 新华社记者 杨磊 摄

2021年4月2日,江苏省盐城市滨海县现代农业产业园区“梨花语”景区,梨花盛开,美景如画。身着传统服饰的舞蹈演员在景区自拍。 新华社记者 杨磊 摄

2021年4月2日,江苏省盐城市滨海县现代农业产业园区“梨花语”景区,梨花盛开,美景如画。身着传统服饰的舞蹈演员在景区自拍。 新华社记者 杨磊 摄

乡村振兴,提振的是产业、是经济、是收入、是民心。生活富足之后,农村人也能住上小洋楼,也能开上小汽车,甚至将身边古镇古村落打扫一新、发展文旅、开门迎客。

佳富村是江苏盐阜老区128个以英烈名字命名的村镇之一,这是盐城市盐都区佳富村新型社区。(2024年3月24日摄) 新华社记者 季春鹏 摄

佳富村是江苏盐阜老区128个以英烈名字命名的村镇之一,这是盐城市盐都区佳富村新型社区。(2024年3月24日摄) 新华社记者 季春鹏 摄

2023年7月11日,江苏盐城阜宁穆沟古村“焕新”迎客来。穆沟古村是座具有600多年历史的自然村落,2020年底,当地按照“修旧如旧”的原则对古村实施改造,同时引入多种传统业态和现代文创产品,吸引众多游客前来游玩体验。 新华社记者 季春鹏 摄

2023年7月11日,江苏盐城阜宁穆沟古村“焕新”迎客来。穆沟古村是座具有600多年历史的自然村落,2020年底,当地按照“修旧如旧”的原则对古村实施改造,同时引入多种传统业态和现代文创产品,吸引众多游客前来游玩体验。 新华社记者 季春鹏 摄

丰收,是“棉花姑娘豹子胆”的勇气,是“产棉出口创外汇”的决心,是“特色农业树品牌”的路径,是“风光渔”立体开发的创意,更是盐城人民安居乐业、生活富足的象征。

道不尽的丰收,说不完的故事。

盐阜大众报/我言新闻记者:李林彦/文 张一轩/图

编辑:刘志红 赵新立 王心怡