连日来,“国社之镜・世纪光影”新华社新闻摄影展(盐城展)备受关注。来自社会各界的观众纷纷前来看展,在“国社之镜”中寻找时代发展的印迹。

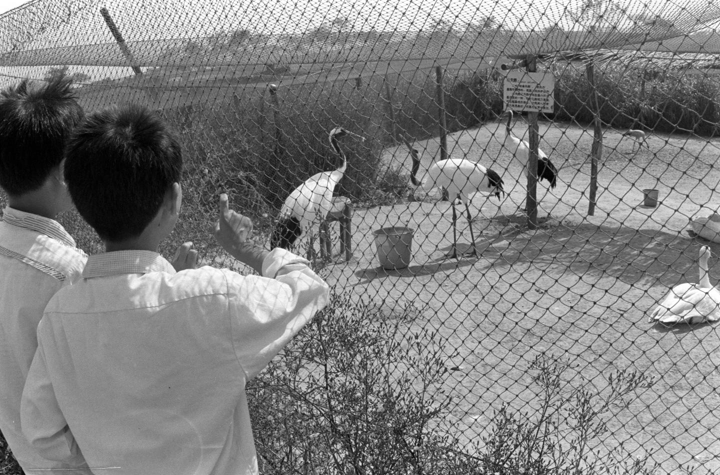

12月31日下午,燕舞航空员工郑字闲在一幅丹顶鹤的照片前驻足。照片拍摄于1986年。那一年,盐城市设立了我国第一个沿海滩涂型丹顶鹤保护区,面积为36000亩,当年就有500多只丹顶鹤在这里越冬。新华社记者李锦用镜头记录下了这珍贵的瞬间。

到了1994年,这里人工孵化成功8只丹顶鹤,让丹顶鹤在盐城真正有了“家”,李锦再次按下快门,记录下这一具有里程碑意义的时刻。

在这片保护区内,更多美好的瞬间被定格记录。盐城湿地珍禽国家级自然保护区资源管理与保护科副科长、自然资源部摄影家协会会员陈国远,在保护区工作30年,用镜头捕捉野生动物的美好瞬间,让更多人领略盐城之美。在他的镜头之下,丹顶鹤等鸟类的数量逐年增加,成为盐城生态名片上最靓丽的风景。

时光的脚步跟着岁月流转,生态的理念随着城市发展。越来越多的人认识到保护环境的重要性。在东台条子泥湿地,每年春秋两季,迁徙途中的勺嘴鹬有一半以上被湿地生态环境所吸引,在此觅食、换羽,停留期长达3个月。众多摄影师为了捕捉到这些珍贵的瞬间,不畏艰辛地穿梭于湿地之中。盐城摄影家孙华金便是其中之一,阳光洒在湿地水面上波光粼粼,勺嘴鹬在浅滩中低头觅食的专注神情,被他敏锐地捕捉进镜头。

为了给候鸟提供更好的生存空间,条子泥湿地持续加强生物多样性保护,潮涨潮落间,条子泥湿地的潮沟形似“大树”,犹如湿地“森林”,这些潮汐树不仅是自然美景的象征,更是生态平衡的守护者,默默地记录着潮涨潮落的岁月,见证着生命的繁衍与更替。

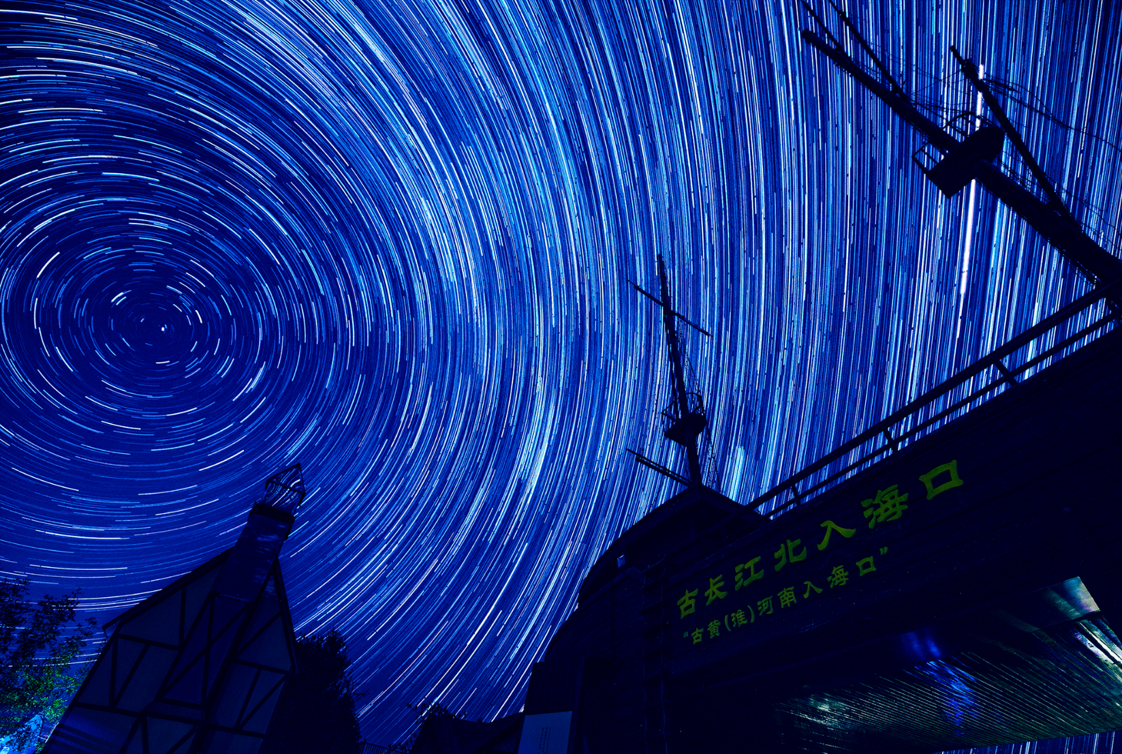

这样的故事在盐城多地上演,也多次进入新华社的镜头之中。在建湖县九龙口国家湿地公园,新华社记者李博拍摄到须浮鸥衔着小鱼给幼鸟喂食的画面。这背后是当地积极推进退圩还湿、退渔还荡工程,全面整治湿地水环境,提高湿地生态系统质量的不懈努力;大丰野鹿荡是IUCN(世界自然保护联盟)认定的“暗夜星空保护地”之一,也是国内唯一一个地处人口稠密、经济发达地区的暗夜星空保护地。何为暗夜星空?新华社的镜头里绚丽多彩、充满神秘;2012年8月18日,孙华金拍摄的一群麋鹿在江苏大丰麋鹿国家级自然保护区的湿地里自由驰骋的照片,展现了盐城生态的多样性。

近年来,盐城颁布《盐城市黄海湿地保护条例》,让湿地保护管理有法可依、有章可循;成功实施条子泥“720”高潮位栖息地、大丰建川鸟类友好种养殖区生态修复、全国首个海岸带遗产地生态修复项目等,盐城黄海湿地遗产地生态修复案例入选“生物多样性100+全球特别推荐案例”。2023年,全市湿地保护率为49.4%,自然湿地保护率为63.9%,生物多样性“家谱”持续丰富,共记录生物物种4692种,列入国家重点保护野生动、植物名录的保护物种共计142种。

“国社之镜・世纪光影”新华社新闻摄影展(盐城展)中的盐城生态图片,不仅是对盐城生态之美的展现,更是对盐城生态建设成就的见证。图片背后的故事,激励着更多的人共同参与到生态保护的行动中来。

盐阜大众报/我言新闻记者:倪静/文 杨毅/摄

编辑:张伟伟 李艳 王祯