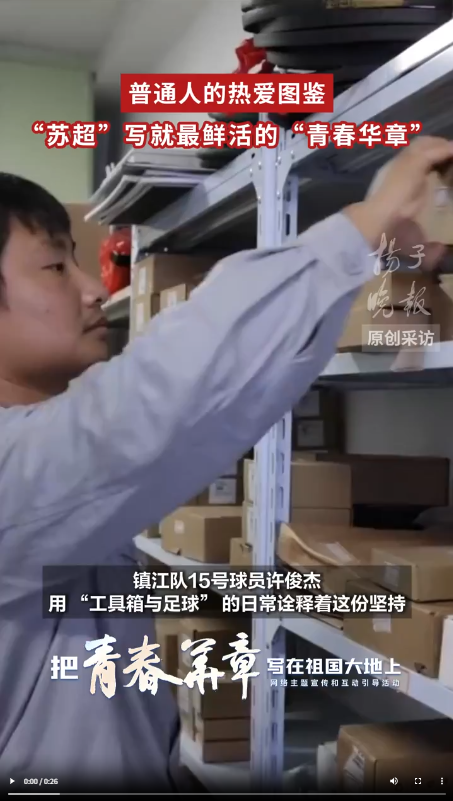

当苏超四强战火将燃,人们或许会追问“谁将夺冠”,但真正定义这场赛事的,从不是奖杯归属,而是空调维修师许俊杰汗湿的球衣、高三门将严子航书桌里的手套、烧烤店老板娘张敬宇广告牌上的“常州加油”,是这群普通人用“工装换球衣”的日常,在竞技之外,写下了体育最本真的模样。苏超的收官,从不是一场赛事的终点,而是普通人热爱的“新起点”,它用一场民间足球的狂欢,重新回答了“体育为何存在”“青春何为”的命题,让“把青春华章写在祖国大地上”有了最朴素也最深刻的注脚。

苏超的深层价值,在于它打破了“体育只属于专业者”的壁垒,让“足球梦”从职业赛场的聚光灯下,落到了市井生活的烟火气里。从前职业球员张卫带着非职业队友“为城市而战”,到水务职员蔡明哲把管网管理的“严谨”变成后卫线上的“坚守”,再到许俊杰“夏天修空调、夜晚练球”的平衡——他们证明,体育从不是“少数人的盛宴”,而是“多数人的生活方式”。决赛的冠亚军会被铭记,但更该被记住的,是许俊杰那句“只要有机会,明年还来”的笃定,是宿迁队徐达“年轻队伍明年再战”的期待:苏超的“收官”,不过是这些热爱的“中场休息”,当明年的哨声再响,依然会有普通人放下工具、合上书本、关掉烧烤架,奔向属于他们的绿茵场。这种“生生不息”,远比一座奖杯更有力量。

它更让“青春”脱离了年龄的桎梏,成为一种“敢为热爱行动”的状态。17岁的严子航把苏超的历练变成高考的“冲劲”,30多岁的许俊杰用“做热爱的事永远不累”对抗生活的疲惫,张敬宇用小烧烤店的烟火气为球队“站台”——在苏超的叙事里,青春从不是18岁的专属,而是“不向生活妥协、不给热爱设限”的勇气。决赛收官,看似是一届赛事的结束,实则是无数“青春故事”的开篇:严子航会带着足球教给他的“冷静”冲刺高考,徐达的年轻队友会在明年站上更多赛场,蔡明哲会继续把“逆袭”的经验传给更多年轻人。苏超就像一个“青春孵化器”,它让每个参与者在奔跑中找到自己的“成长答案”,而这份答案,会带着他们走向赛场之外的人生新阶段。

更难得的是,苏超用一场赛事,织就了一张“人与城市”的情感联结网。当球员为南通、无锡、常州的荣誉奔跑,当球迷在场边喊出“不要放弃”,当常州政府开放免费停车场、保安帮球迷现场预约——足球成了城市温情的“粘合剂”。即便决赛收官,不是这份联结的断裂,而是它的“固化”:那些在赛场边的呐喊、球衣上的城市名字、烧烤店里的球迷打卡,会变成城市记忆的一部分,让“苏超”不再只是一个赛事名称,而是“城市认同感”的符号。就像张敬宇说“全家人都喜欢常州,所以支持它的足球”,苏超的意义早已超越竞技,它让普通人通过热爱,更深地扎根于自己生活的土地,让城市因这些鲜活的故事,更有温度。

苏超最动人的,从不是赛场上的“绝杀”与“逆转”,而是它让每个普通人相信:热爱不必“惊天动地”,可以藏在“修完空调去训练”的间隙里,藏在“刷题累了摸一摸手套”的瞬间里,藏在“用小广告牌支持家乡”的心意里。这场赛事的“收官”,不过是普通人热爱远征的“第一程”:只要还有人愿意为足球放下工具、拿起球衣,只要还有人相信“做热爱的事永远不累”,苏超的故事就不会结束,“青春华章”就会在更多平凡人的生活里,继续书写下去。

毕竟,真正的体育精神,从不是“赢过多少人”,而是“始终不放弃热爱”;真正的青春,也从不是“永远年轻”,而是“永远敢为热爱心动”。