【现场新闻】

10月21日下午,两辆来自上海静安区菜市场的增氧车驶入学富镇河夹村的江苏田盛源生态农场,一次性收购近10吨人工养殖的青蛙,农场现金收入45万元。驾驶员邢中华告诉记者:“现在装车,正好赶上明天一早上市,这种以优质水源养殖的青蛙在老闸北地区的菜市场卖得好呢。”

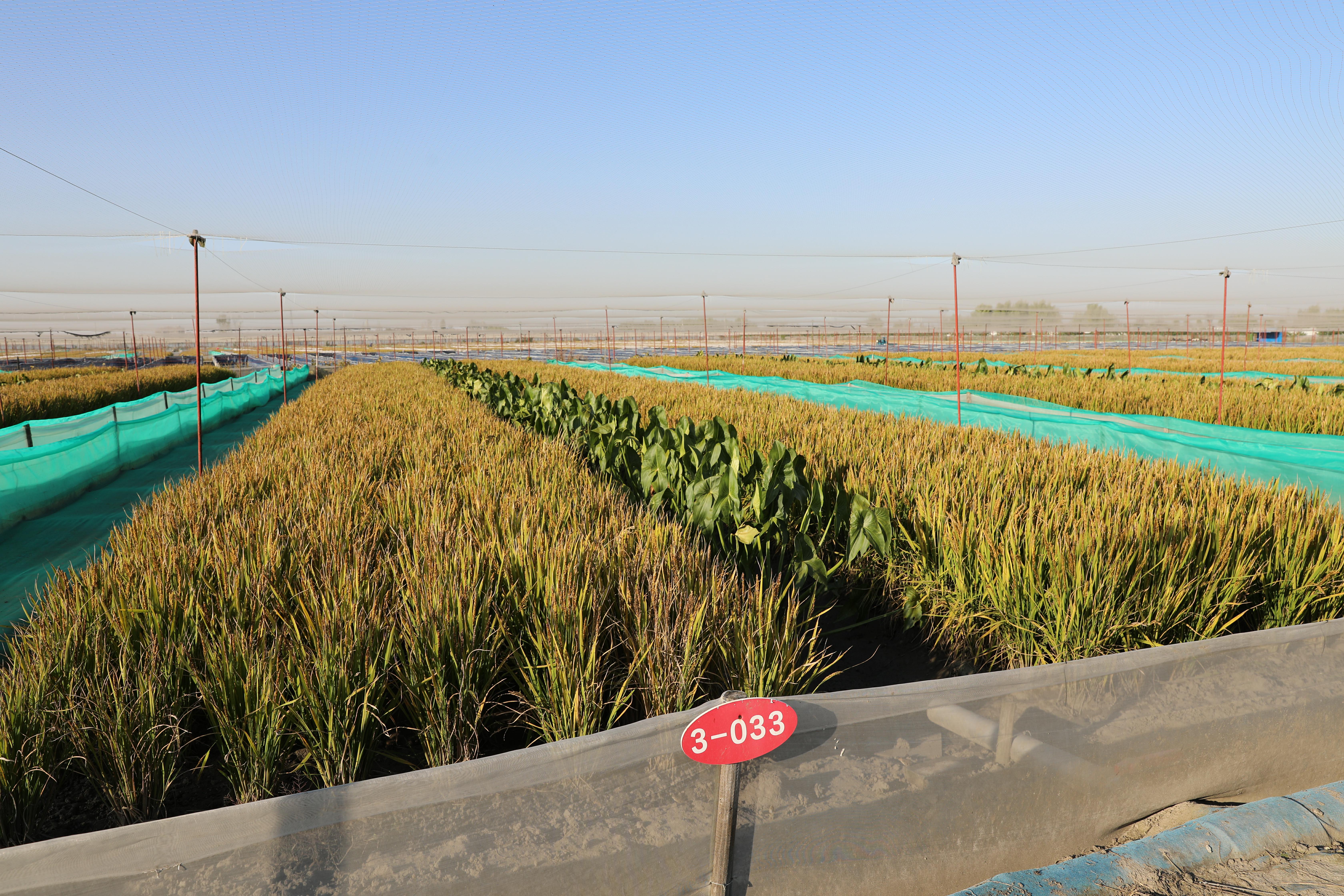

记者在农场看到,清晰的蟒蛇河水直通农场取水口,取水口的水泵将400多亩稻田中的沟槽与蛙池连为一体,农户正在抢收成熟的稻谷。据农场技术员张志祥介绍,这种稻田生态养蛙新模式是将种植业与水产养殖业有机结合,稻田可为青蛙提供良好的栖息场所,青蛙又是稻田中的捕虫能手,而且蛙的排泄物还是水稻很好的肥料,形成了“蛙保稻稻护蛙”的良性共生系统,实现了生态与效益双赢。

张志祥指着一只只被捕捉进筐的青蛙说:“农场所养青蛙主要销往上海、杭州、宁波、成都等地,目前正是上市高峰,一两五左右的青蛙近几天平均每天要出售五吨以上,而且供不应求。今年水稻亩产已突破500公斤,由于是纯正的‘生态稻’,稻还没登场就已被当地粮食经纪人预订一空,每亩已收入一万元;一亩地可以养殖出售近1500公斤的青蛙,就有5万多元的产值,稻蛙一亩地的产值可达6万多元。”

农场董事长戚思田是地地道道的学富人,说起青蛙养殖,他很是激动。10多年前他在上海老闸北几家菜市场发现青蛙每市斤竟然卖到40多元,而且十分热销。发现了商机后,他多次来到中国水产科学研究院长江研究所咨询与探讨在水稻田里养青蛙的路径。在得到家人的支持后,于2015年在自家5亩多的承包稻田挖蛙池、栽水稻、建围栏,放蛙苗。可青蛙在8月份的高温时节便陆续死亡,他请来相关专家,专家说根本原因是这里的水质不稳定不达标。因此他辛苦投入的40多万元全打了水漂。

令他没想到的是,盐都先后投入4.2亿元,大手笔投资推进大纵湖湿地公园和湖荡湿地生态建设,实施“引江入湖”“退渔还湖”与“湿地修复”三大工程,同时自筹资金24.93亿元,对疏浚后的蟒蛇河进行高标准生态建设,使湖河全年水质均优于Ⅲ类标准。水质好了,戚思田重操旧业。2019年他在水稻田套养黑斑侧褶蛙大获成功,还取得了全市首张“陆生野生动物人工繁殖许可证”。产销两旺后养殖规模不断扩大,目前突破400亩,并注册成立了江苏田盛源生态农场,还利用蟒蛇河水在稻田边建水池养殖水蛭获得成功,今年水蛭获得纯利已超百万元。

说话间,楼王镇凤南村党总支书记姚志刚,带着部分村组干部与种粮大户到田盛源农场学习稻蛙养殖成功经验,打算明年让部分农户搞稻蛙套种套养。今年38岁的姚志刚是位新农人。他大学毕业后从父亲手上接过100亩的蟹塘后,因为水质问题,蟹的品质始终上不去。他说,自从大纵湖与蟒蛇河的水质达标后,他和村里水产养殖户所养的大闸蟹品质一年比一年好,不仅销路好,价格也哧哧地往上涨。于是他联合30多家养殖户成立专业合作社,将大闸蟹与鱼虾蟹混养面积扩大到5000亩,亩纯效益均超5500元。在凤南村养殖户孙玉发的塘口,记者见到他与批发商正在快速成交着一笔笔生意。他从箱子里拿出一只青背金爪的大闸蟹对记者说:“同样是一只三两五的母蟹,五六年前因为水质不太好蟹肚子上有黑斑,在塘口二十五块钱一只不好卖,现在水质好了蟹肚子洁白,四十块钱一只不够卖。”

至目前,素有“一半城一半乡,一半田一半荡”之称的盐都,加大投入力度,全力打好生态牌,并充分利用长江水贯穿全境的优势,努力让“生态水”养出“富民鱼”,使“鱼米之乡”的金字招牌越擦越亮,全区仅生态养殖面积已达23万亩,年产大闸蟹近3万吨,产值近30亿元,形成了集“蟹苗培育、成蟹养殖、精深加工、品牌营销、休闲消费”于一体的完整产业链条,成为富民增收的特色产业。