走在大丰区万盈镇的乡村田埂,看着绿油油的庄稼、洁净的村道和老人脸上的笑容,忍不住感慨:坚持解决好“三农”问题对乡镇来说,不是一个个口号,而是一张张考卷,是田埂上的脚印、大棚里的汗水、厂房里的轰鸣,是让村民腰包更鼓、日子更甜的实际行动。万盈镇锚定“产业兴旺、生态宜居、生活富裕”目标,满满当当写好这三份答卷。

产业振兴卷:把“土特产”炼成“致富果”

万盈镇拥有14万亩耕地,如何把这“金饭碗”端稳端好?怎么让这“好资源”增效增值?

该镇认准了香芋、大葱和双青豆“三大产业”,坚持从“一方水土”中寻找“土味资源”。六里村的香芋获得国家绿色食品认证,种植近1000亩,深受上海、南通市场欢迎,“六里香芋”成功打入“大丰仓”名录;万盈村的“什全一本”大葱成了火锅店的抢手货,近万亩的规模种植带动富余劳力致富增收;带着“万盈基因”的双青豆,已从发源地文达村遍及全镇,个大无斑、营养丰富的特质让其深受外地客商青睐,产品供不应求。

“公司+农户+合作社”的新模式实现村村覆盖,村干部带着村民干、领着村民一起干的场景令人动容。林下经济、庭院经济等“六种经济”模式的推广,带动全镇800多名农户实现年增收1.5万元。“家门口”就业的美好愿景成为现实,村集体年收入均稳定在100万元左右。老百姓人人都有致富门路,干群关系更加融洽,基层治理愈发和谐。

以万丰绿茵现代农业园为平台,该镇引进阳光玫瑰葡萄、樱桃等高效种植项目,发展采摘、研学等业态,最高日接待游客8000人次。金豆烘干收储中心日烘干能力高达1000吨,为农产品保鲜增值提供保障;上海光明集团在万盈设立生产基地,农产品通过异地直销窗口直接端上大城市的餐桌,实现了“田头到餐桌”的直达。

生态宜居卷:让“旧乡村”蜕变为“新家园”

万盈镇现有18个行政村,常住人口达4.5万人,如何让广袤乡村变得宜居宜业?怎么让百姓生活过得有滋有味?

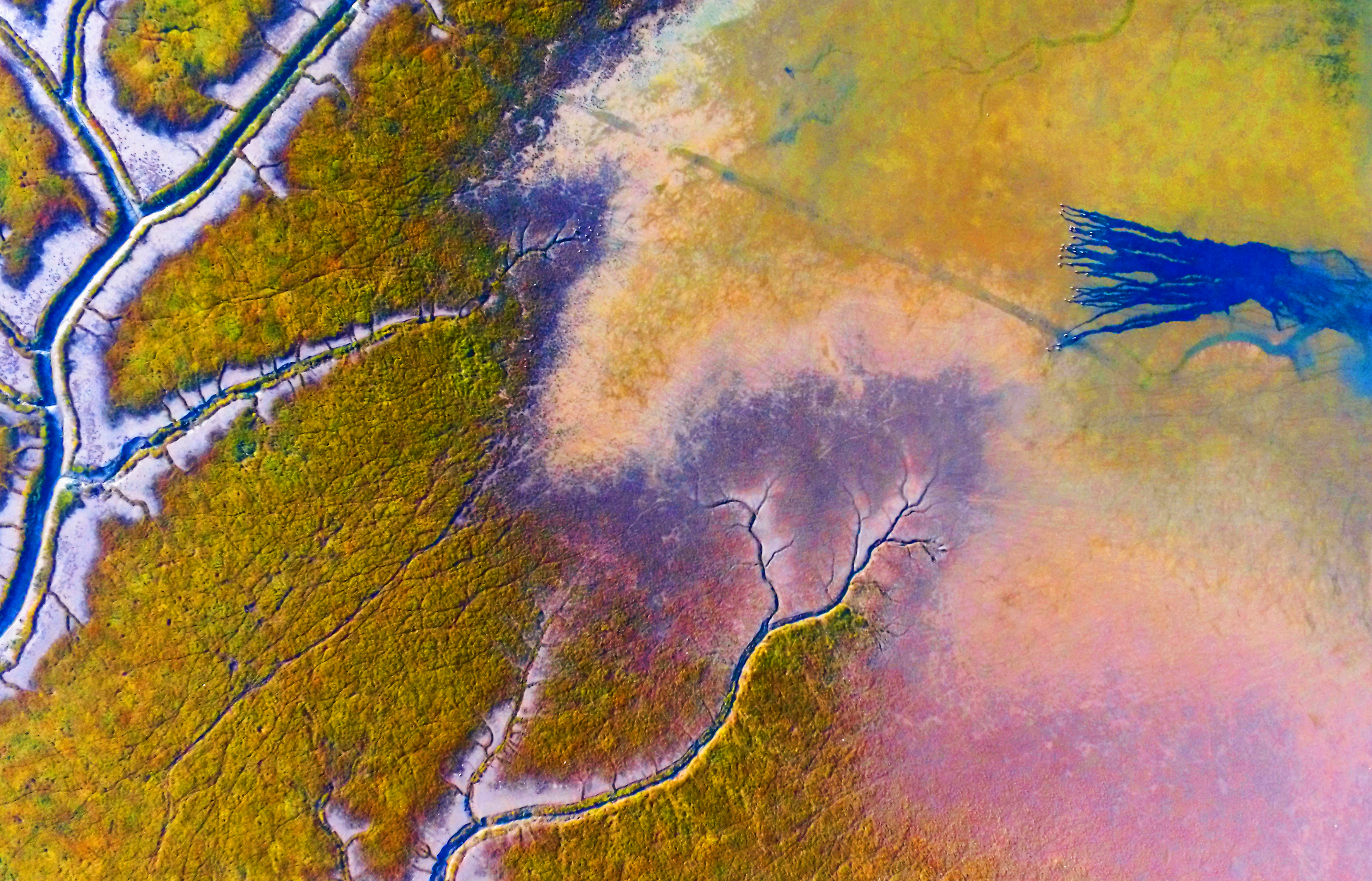

创新打造的“三池两坝”生态治理模式,正在六里村的养殖池塘现场有效运转。富含残饵和粪便的养殖尾水经过层层净化,变得清澈见底,最终实现达标排放或循环利用。这种以生物净化为主的模式,守住了乡村的绿水青山。

让乡村回归“记忆中的模样”,金龙村10多公里的护岸木桩整齐排列,岸边绿树成荫。夏日里,村民们在树下纳凉闲谈,便是美好生活的生动诠释。“四好农路”修到田埂边,农机直接开进场,运输车直达村口,乡亲们常说:“村里环境比城里好!”

整洁优美的农家院落、宽阔平坦的村庄道路、和谐淳朴的乡风民情映入眼帘,社区卫生室、便民小超市、文化大礼堂等设施一应俱全。这让乡村环境既有“颜值”更有“气质”,让农民生活既能“安居”更能“优居”。

民生关爱卷:用“暖服务”守护“夕阳红”

健全养老事业和产业协同发展政策机制,如何让留村老人“老有所养、老有所为、老有所乐”?万盈镇给出了温暖答案。

该镇坚持织密养老服务网。居家养老服务中心内,老人们围坐打牌、闲谈唠嗑的场景,绘就了“幸福晚年”的生动画卷。目前,全镇已建成1个标准化居家养老服务中心、17个服务站,2800多名重点老人均被纳入服务范围,每月上门探访、健康检查等服务从不间断。

在益民村长者食堂,一碗仅售3元的“暖心餐”,端起的是党和政府的关怀,烹出的是幸福晚年的滋味。如今,长者食堂已实现18个村全覆盖,每天有300多位老人吃上可口实惠的饭菜,民生温度在烟火气中不断升腾。

顾灶村手工加工点的缝纫机声,汇成了一首动听的“致富曲”。手脚麻利的农村妇女,在茶余饭后靠手工挣钱,这类“小手工”项目已惠及全镇200多户家庭。村党组织还主动对接合作社,为老人提供香芋分拣、大葱打包等轻体力岗位,让他们不用出村就能增收。65岁的张阿姨说:“以前总觉得老了没用了,现在我每月都能拿工资,心里甭提多踏实!”

五年耕耘,硕果盈枝。万盈镇“十四五”的答卷已圆满交上,“十五五”的新篇即将开启。该镇将继续以党的二十届四中全会精神为指引,在田间地头精耕细作,在基层治理中精益求精,让万盈的土地更肥沃、环境更优美、村民更富足!(蔡芳芳 冯永忠 朱明军)

责任编辑:问泽祥 张勇峰 李腊茹