9月28日

新华社《参考消息》整版刊文

用两篇报道点赞盐城

《探索生态滨海保护与发展之道

——全球滨海论坛发出“绿色邀约”》

《在“海洋互联网”中扩大“蓝色朋友圈”》

探索生态滨海保护与发展之道

——全球滨海论坛发出“绿色邀约”

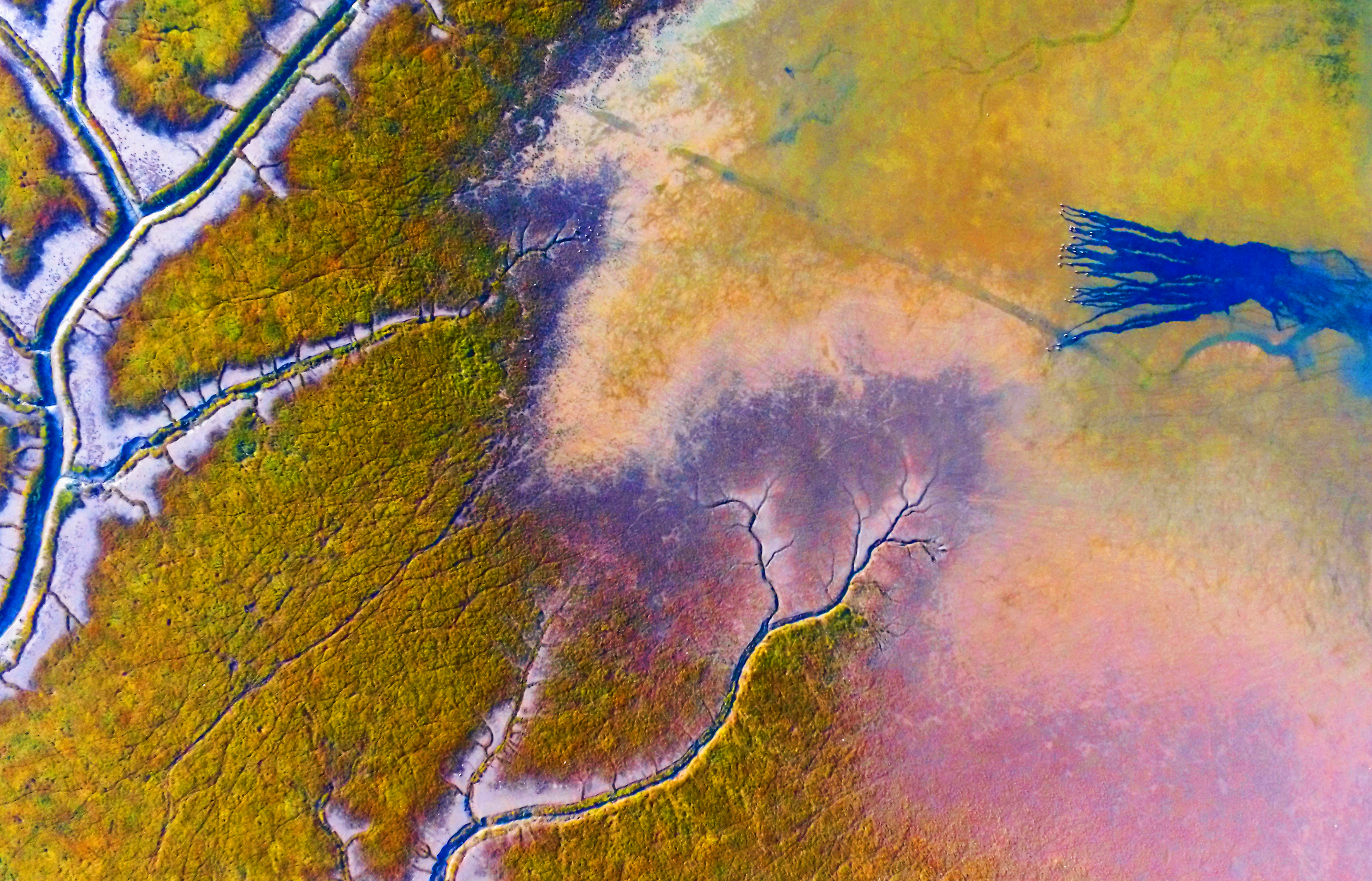

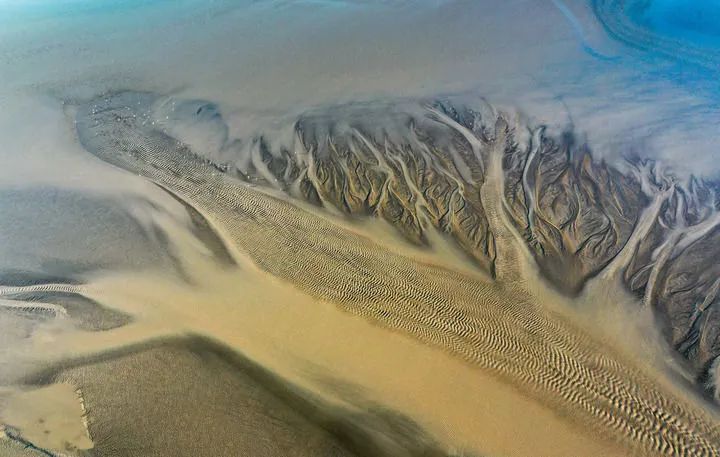

1578只!9月初,在中国黄海之滨的江苏盐城条子泥湿地,观测到的小青脚鹬数量再次刷新认知——几年前,学界一度认为这种珍稀候鸟全球数量不足1000只。

与大海一堤之隔的中国首块固定高潮位候鸟栖息地功不可没:三年前,遵循基于自然的解决方案,盐城将720亩鱼塘改造为涨潮时可以落脚觅食的水鸟乐园,“720高地”也成功入选生物多样性保护领域全球特别推荐案例。

9月25日至27日

盐城黄海湿地是全球九条候鸟迁飞通道之一,“东亚-澳大利西亚”的“温暖驿站”,每年约有300万只候鸟在此停歇、繁殖和越冬,全球约600只、有“鸟中大熊猫”之称的勺嘴鹬,每年超过三分之一选择来这里做客。

久久为功,善作善成。2019年7月,在第43届世界遗产大会上,中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)成为中国第54处世界遗产。大会决议肯定道:该遗产保护着全球重要的生物多样性……是一个充满了希望的开端,是认识、保护和管理一个更大的、具有全球重要性且非常脆弱的自然遗产地的最有意义的代表。

后申遗时代

盐城如何兑现

在世界遗产大会上的承诺?

探索基于自然的解决方案。2021年,盐城市决定要“实施基于自然的解决方案,切实强化山水林田湖草协同治理”。此后,条子泥湿地进一步打造鸟兽共生“新样本”,恰当处理黑嘴鸥和麋鹿两个竞争物种之间的共生关系;从探索“为鸟留食”的“生态+农业”模式,到推广“金融+生态”创新试点……2022年,盐城继跻身世界自然遗产地之后,又成功创建“国际湿地城市”。

9月16日,英国《经济学人》刊发文章评价道:“盐城生物多样性保护实现大跨越,鸟类多样性成为中国沿海城市湿地保护的最好例证。”

距离会场数十公里外的黄海之滨

一排排风机迎风转动

一块块光伏板熠熠生辉

一个个绿色产业集群蓬勃壮大

为盐城经济社会发展

提供源源不断的绿色动能

申遗成功后,曾有人担忧“世界自然遗产”是一个“紧箍咒”,会束缚盐城发展速度、压缩增长空间。然而,盐城把世遗金字招牌当作“定心真言”,从生产性工程思维转向生态性有机思维,坚定竞逐绿色低碳发展新赛道,开掘生态产能,释放生态价值,美丽与发展并行不悖。

为守护绿色之城,盐城向高能耗高污染坚决“说不”。申遗成功后当地产业引进标准显著提高,不只盯着产值,还要看其投资强度、能耗和碳排放。仅盐城市大丰区近三年否决的项目投资就超过300亿元。

2022年,江苏出台支持盐城建设绿色低碳发展示范区的意见,竞逐绿色发展新赛道成为盐城新的发展定位,赢得国际人士积极评价。9月9日,国际可再生能源机构总干事弗朗切斯科·拉卡梅拉考察后表示,期待与盐城在项目研究等方面深化合作,为全球可再生能源发展贡献更大力量。

法国《费加罗报》刊文说,盐城不仅向世界展示了自身愿景,也在吸纳其他国家的想法。全球滨海论坛会议是中国发出的新的“绿色邀约”,旨在帮助人类构建生态共同体。

“我深信本次论坛的举办将为所有热爱海洋、关注生态和尊敬自然的人们创造一个共同的行动平台。”刚果共和国驻华大使雅克·尼昂加说,希望与中国和国际社会共同努力,保护滨海生态,为子孙后代留下一个充满生机和活力的家园。

联合国环境规划署驻华代表涂瑞和认为,中国选择在拥有很长滨海带的盐城举办全球滨海论坛会议,围绕保护和修复滨海生态系统、促进绿色低碳发展开展讨论、分享实践案例,充分体现出中国从全球环境治理的参与者到引领者的重大转变。

在“海洋互联网”中

扩大“蓝色朋友圈”

在南半球进入秋分的3月下旬,斑尾塍鹬离开新西兰,每年都有一部分会不约而同地飞到约1.2万公里外的中国盐城黄海湿地。尽管中途几乎一刻不能停歇,有时还要经历暴风骤雨,它们总能在盐城松一口气。

“斑尾塍鹬能在这里找到往返约数万公里所需要的食物,相信我们也能在全球滨海论坛会议收获丰硕成果。”25日,在盐城开幕的2023全球滨海论坛会议上,来自新西兰的“东亚-澳大利西亚”迁飞区域伙伴关系协定首席执行官詹妮弗·乔治说,这是关于友谊的迁飞路线,在座很多人因迁徙候鸟而相互了解。

这份滨海城市的友谊,在会议期间凝聚成守护蓝色星球的共识。“海洋是最原始的互联网,陆地虽被分割,海洋却将不同陆地上的生物紧密相连。”来自34个国家和地区以及联合国环境规划署、世界自然保护联盟等国际组织的近千名代表齐聚一堂,海洋为盐城串联起庞大的“蓝色朋友圈”。

英国皇家鸟类保护协会首席政策官尼古拉·克罗克福德是盐城的老朋友,她常年在很多场合佩戴勺嘴鹬徽章,还经常戴一枚盐城的徽章,上面是麋鹿和丹顶鹤的图案。在时下盐城迎来大批迁徙候鸟的时节再次来到盐城,她感慨道,见到熟悉的鸟儿和关注滨海生态的老朋友“就像回家”。

为了鸟儿迁徙更安全,克罗克福德曾多次来盐城考察交流。“她为推动盐城黄海湿地成功申遗做出了杰出贡献。”盐城市湿地和世界自然遗产保护管理中心主任吴其江对这位老朋友的鼎力相助印象深刻。

在世界遗产委员会审议阶段,世界自然保护联盟曾对中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)给出“退回重报”的评估报告。克罗克福德在一周内发动国际候鸟和湿地保护领域的60多个国际组织及专家签署联名倡议,声援盐城申遗。

“守护候鸟迁徙通道,也是守护地球的生命通道。”吴其江告诉记者,原本持反对立场的澳方代表团,后来牵头发起修正案声援盐城,这个星球上候鸟最多的“航线”被打通了——在第43届世界遗产大会上,大会主席一锤定音,中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)成功列入《世界遗产名录》。

后申遗时代,为搭建滨海地区多利益相关方参与的国际交流合作平台,推动各国在生态文明建设和绿色发展中的创新理念和丰富实践的交流互鉴,在国际研讨会基础上,全球滨海论坛会议这一概念在盐城逐步萌发。

更大的平台汇聚更强的滨海保护合力,盐城蓝色“朋友圈”迅速扩大。“2017年首届黄(渤)海湿地国际研讨会只有15个国家和地区的120余位嘉宾参会,如今已有近千人出席,之前根本不敢想。”吴其江说。

滨海区域拥有丰富的生物多样性和自然禀赋,是经济社会发展最具活力的区域。然而,受气候变化和人类活动影响,全球滨海区域正面临不同程度的风险和挑战。

“京畿道和盐城市共享同一个海洋(黄海),我们期待能够共同面对挑战和寻求解决方案,加强沿海生态系统方面的合作。”韩国京畿道气候大使康锦实发言时说。

会议期间,与会嘉宾和代表还共同发起了《全球滨海论坛伙伴关系倡议》。在滨海区域促进人与自然和谐共生,中国的实际行动得到国际响应。新加坡外交部前部长杨荣文认为,该项国际倡议十分正确,中国已经采取行动,其他国家也要“接力”向前奔跑。

来源:参考消息

作者:新华社记者 刘亢 杨丁淼 陆华东 陈圣炜