交汇点讯 9月10日,从条子泥湿地传来喜讯,濒危物种小青脚鹬数量再创新高!北京林业大学东亚-澳大利西亚候鸟迁徙研究中心研究人员在东台条子泥监测到国家一级保护动物小青脚鹬1560只,比2022年的1221只,足足增加了339只!其中在“720”高潮位候鸟栖息地就发现1450只。

濒危物种数量连年增加的背后是当地政府针对湿地生态修复的不懈努力。“720”高潮位候鸟栖息地是东台沿海经济区在离候鸟觅食区最近的围垦养殖区辟出720亩区域,投资进行微地形改造、湿地修复、环境整治并实行封闭管理,打造了国内首块固定高潮位候鸟栖息地。“这里曾是一片鱼塘,通过与承包鱼塘的渔民协商,退渔还湿、营造鸟类生境,方便候鸟停歇。数据表明,在此栖息的珍稀物种越来越多。”东台沿海经济区管委会副主任王卫国介绍。截至今年5月,条子泥湿地记录到鸟类种数达412种,其中国家一级保护野生动物21种,国家二级保护野生动物71种。

“如果把东亚-澳大利西亚候鸟迁飞通道比作国际航线,条子泥湿地就是候机楼,而‘720高地’则是高规格候机大厅。”北京林业大学生态与自然保护学院副教授贾亦飞表示,“我们将继续开展定期的水鸟监测、底栖动物监测以及入侵植物互花米草清除实验等,帮助当地切实保护好候鸟迁飞通道和湿地生态环境。”

贾亦飞提到的互花米草是一种直接威胁底栖生物、海岸植被的生存,破坏鸟类栖息环境和海洋生态环境的外来物种。互花米草竞争性强,扩散迅速,且具有很强的繁殖系数,能随风逐浪传播,如除治不彻底极易复生反弹,是一个顽固难缠的“对手”,国际上尚没有大规模成功治理的先例。

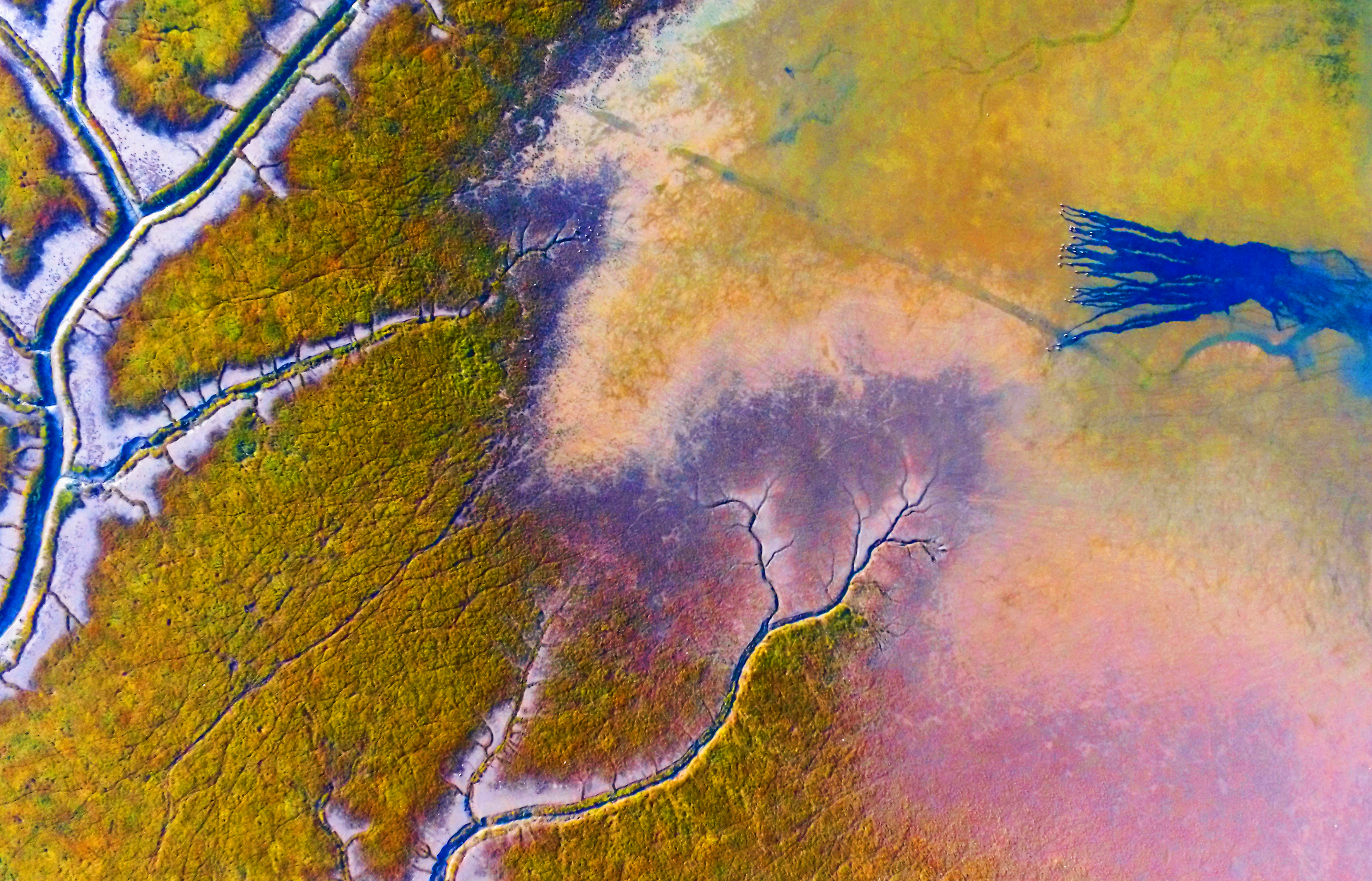

为了遏制互花米草等外来物种对海岸带湿地生境的侵蚀和破坏,从今年7月下旬开始,东台市在全省率先开展大规模互花米草除治工作,打响了根治湿地“牛皮癣”的攻坚战。广袤滩地上,数台割草机“理发”推剪一般来回刈割,旋耕机对遗留的根茎旋耕打碎,一些地段则直接用挖机翻根深埋。远处另一片区域的周边,分别在吹沙垒坝和取土筑堰,待匡围合龙后便引灌潮水进行淹没除治。

条子泥湿地南北两侧的方塘河入海口和梁垛河入海口,两宗地块除治面积达到2.8万亩。进场施工以来,各项工序已全面展开。据相关部门介绍,先期除治主要采用“刈割+围淹”的技术方案,辅之以翻根深埋、人工刈割等措施,务求斩草除根,彻底除治。

为什么选择围淹为主的技术方案?“主要是因为东台互花米草分布50%以上处于生态红线范围内,其中包括世界自然遗产地等重要湿地,这些地方尤其要慎用药剂等其他处理方式。”江苏省林业科学研究院副院长王保松解释,“另外,有40公里左右的互花米草分布带位于新建海堤下150米到200米范围内,无法用大型机械深挖操作,所以从生态安全和围堤安全的角度考虑,选用围淹的方法比较稳妥。”采用围淹的办法需要将互花米草的根茎匡围在60厘米深的潮水下淹没6个月,直至根系缺氧窒息死亡。“此方法环保生态,而且就地取材,有利于控制成本。”王保松补充道。

为打赢这场特殊战役,东台市自然资源局等相关部门做足调查摸底和技术论证前期“功课”。邀请省林业科学研究院、省有色金属华东地质勘查局地球化学勘查与海洋地质调查研究院等专业单位,对全市互花米草生长区域实地调查,逐一标绘斑块方位、面积和生态功能定位,形成详细数据库和分布图,在此基础上慎重选择、科学编制治理技术方案。同时,引入实力强、信誉好的施工单位,严格执行设计标准,牢牢把控施工质量这条“生死线”。目前,东台共有近7万亩互花米草面积,先期展开的除治项目主要施工工序将于9月底完成,三年内完成全部除治工作。

机械作业除治互花米草

为呵护这些“南来北往”的鸟儿,当地在日常管护中也下足功夫,一方面专门打造独具特色的4A级信息化系统,对“720高地”进行封闭管理,落实专人巡护;另一方面,在沿线安装实时高清监控,整套视频监控系统全面覆盖海湾沿线及重点区域,并与公安部门联网,成为爱鸟护鸟助鸟工作的坚实后盾。此外,通过营造鸟类生境、强化微地形改造等措施,防止猛禽危害候鸟的生存。这样一来,鸟类受到最小干扰,补充、积蓄最大能量,得以在条子泥休憩“安居”。条子泥湿地正在各方努力下,充分利用湿地丰富的自然、生物资源,践行人与自然和谐共生的发展方向,把湿地保护、生态旅游、科学研究和科普研学等资源合理利用,在保证候鸟迁徙和多样生物栖息生活的同时,积极探索发展新模式。