“暮年犹记寒门急,杯水车薪传党情。”这是今年95岁的老党员仲瑶坚持多年助学有感而发的诗作。仲瑶有着79年党龄,曾任东台市委党校党委书记、常务副校长,离休33年来始终初心如磐,省吃俭用,从养老金中挤出60余万元,帮扶246户家庭走出困境,资助182名困境学生完成学业。

今年8月,鲐背之年的仲瑶不顾酷暑,先搭乘公交车辗转东台市梁垛、安丰、富安三镇,为7名孩子送上助学金,随后又在女婿陪同下,奔赴时埝、南沈灶、许河等六镇看望困境学子,亲手将饱含期许的钱款交到孩子们手中。这样的场景,在他离休后的33年里不断上演。

仲老1931年生于东台市唐洋镇一个贫寒农家,1946年投身乡村工作并入党,1992年正式离休。“多办公事为荣,多干实事为本,多做善事为乐”,这是仲瑶多年来坚守的人生信条。离休后,面对多家企业的高薪聘请,他毅然选择投身东台市老促会、扶贫协会等社团组织。

1991年冬天的一次调研,成为仲老公益之路的起点。在弶港镇的一个村子,他遇见一名在寒风中瑟瑟发抖的中年男子,得知对方只剩一身单衣、一天未进餐,随后在另一村子又见类似情景,仲瑶当即掏出身上仅有的50元,同行的老县长也捐出30元。这次的经历让他将工作重心转向帮扶困难群体。在他的推动下,东台市建立健全了“村组干部、老促会员、专业大户”三结合帮扶机制,这一做法不仅在全省推广,还获得了国家扶贫办的关注。

作为一名从贫寒农家走出的老党员,仲瑶对群众的难处感同身受。1992年5月,他赴唐洋探望老领导时,发现公路两侧田地里的青苗长势迥异,困境家庭的作物枯黄矮小。返城后,他当即筹备2000元送至唐洋镇扶贫分会,作为购买化肥农药的周转金,当年便帮助9户家庭喜获丰收。这笔钱滚动使用5年后,镇里想要归还,却被他执意留下继续用于帮扶。14年间,他率先垂范承包帮扶37户家庭,披星戴月走村串户,送技术、供物资、解难题,帮助这些家庭逐步走出困境。

“青少年是家庭的希望、祖国的未来。”这是仲瑶常挂在嘴边的话。从1995年资助新曹乡学子300元缴纳大学学费开始,他的助学之路一走就是30年。1997年,他专题调研东台市孤儿状况,筛选55名困境儿童登记造册,联系媒体刊发求助报道并率先捐款,推动实现帮扶全覆盖;他牵头联系广东、山西等地院校合作招生,建立生源培训基地,组织体检、送考队伍,让90%以上受助学生成人成才。

2010年,近80岁高龄离开扶贫协会后,仲瑶依然坚守助学初心,不仅继续资助未毕业的学生,每年还新增帮扶对象。如今,他的助学金标准逐年提高,初中生每年1000元、高中生1200元、本科生2000元、研究生3000元,月养老金万余元的他,近五年每年用于公益的支出2万至4万余元不等。

截至今年,仍有19名学子在仲老的资助下逐梦校园,而经他帮扶的182名学生中,不少已考入名牌大学深造,在各行各业发光发热。当得知连续资助10年的王海洋成为航空公司飞行员时,老人欣然赋诗:“一生连助学成才,四口之家幸福来。有利文明强国力,共同体内站头排。”

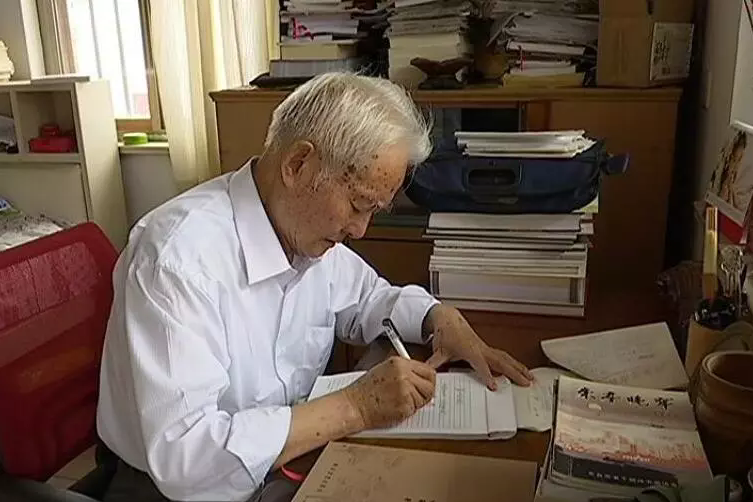

这份大爱背后,是仲瑶对自己近乎“苛刻”的节俭。在东台市委党校20世纪80年代建成的公改房里,老人至今仍居住在无电梯的三楼。这套住房是他当年主动让出便利楼层后选择的顶楼,冬冷夏热,家中桌椅床柜、电器设备均已陈旧,连沙发都没有。他身穿洗得发白的旧衬衫,多数衣物是二三十年前所购,老两口每日菜金仅十多元,月伙食费不过千元,从不购买营养品。为了帮助更多人,他甘愿过着低于一般标准的清贫生活。

“爷爷,您的资助如光,照亮前路。我们立志毕业后回乡投身基层,帮助更多像我们曾经一样的孩子。”三仓镇双胞胎兄弟徐浩、徐涛的来信,道出了众多受助学子的心声。凭借着数十年如一日的坚守与奉献,仲瑶先后荣获“东台好人”“盐城市扶贫明星”等称号。这些荣誉,是对他无私付出的认可,更是对他用一生践行党员使命的生动见证。

盐阜大众报/我言新闻记者:宋晓华 通讯员:王成凤

编辑:梁鹤龄 李艳 王祯