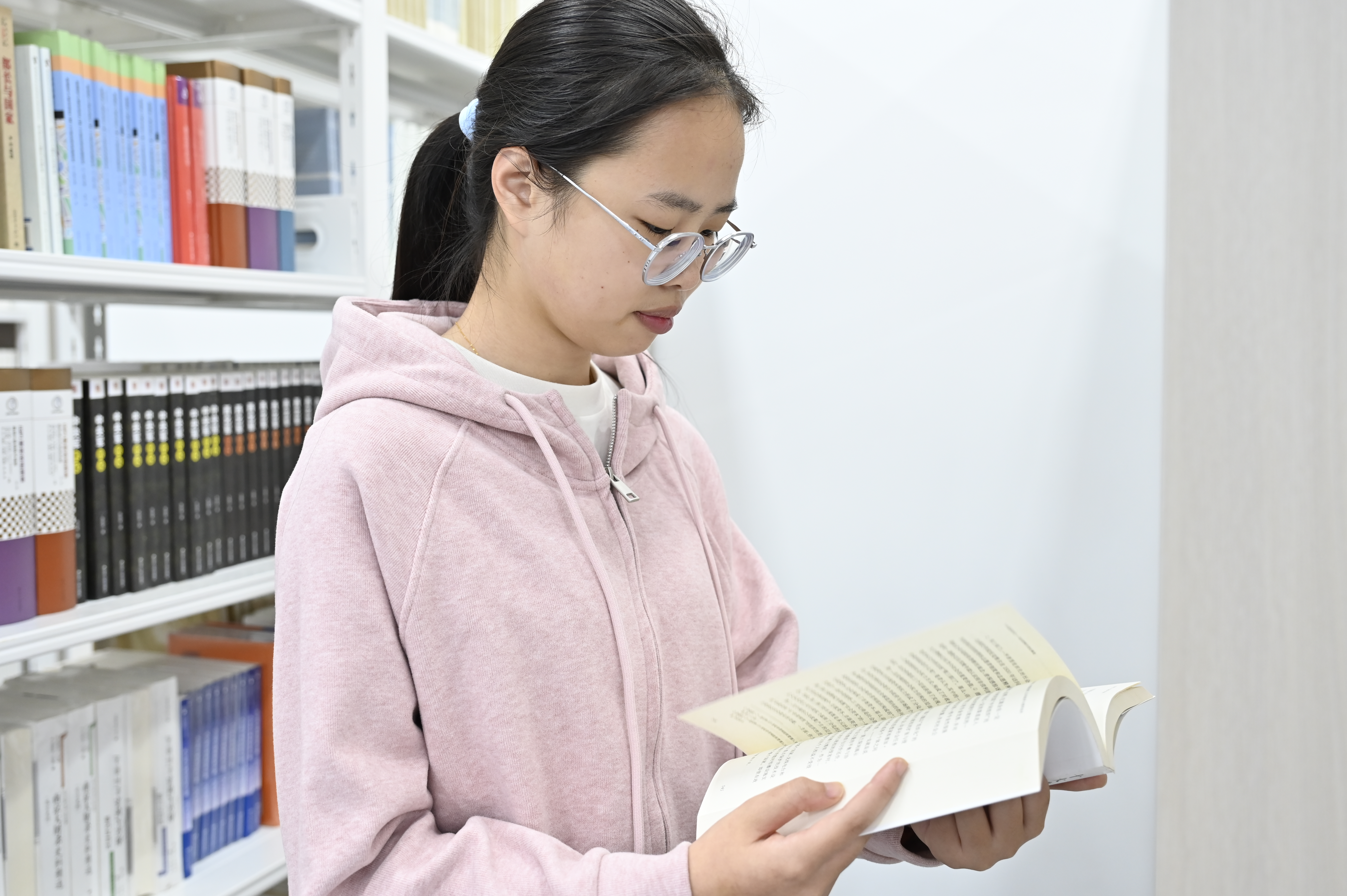

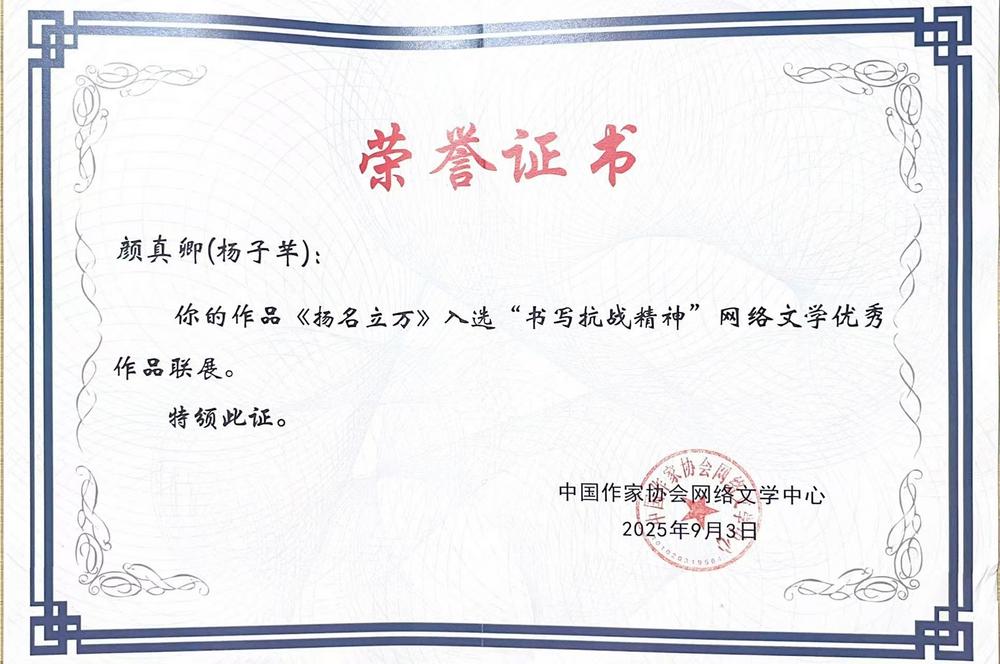

近日,盐城幼儿师范高等专科学校小教22级本科班学生杨子芊(笔名颜真卿)收到中国作家协会网络文学中心颁发的荣誉证书,其作品《扬名立万》入选“书写抗战精神”网络文学优秀作品联展。

杨子芊2006年12月28日出生在大丰区大中街道,今年18岁。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,8月1日,由中宣部文艺局指导、中国作家协会网络文学中心主办的“书写抗战精神”网络文学优秀作品联展正式启动。杨子芊创作的长篇网络连载小说《扬名立万》讲述了抗日战争爆发后,远在南洋的一对青年男女恋人毅然回国,从上海北上苏北抗日的故事。目前该作品在爱读网连载,已经连载5万字,全篇预计20万字。

红色基因触动创作灵感

“创作《扬名立万》,主要是受到盐城幼儿师范高等专科学校特有的红色基因影响。”杨子芊说。

关于抗战的那段历史,自小杨子芊便一次次听长辈和老师谈起,那时候她就很想知道,当年在艰苦卓绝的形势下,中国究竟是靠什么战胜强大的敌人?考入盐城幼儿师范高等专科学校后,杨子芊了解到学校还有个鲁迅艺术学院,这个名字与抗战期间在盐城建立的鲁迅艺术学院华中分院有关。华中鲁艺于1941年2月8日在盐城创办,是华中地区培养抗日文艺人才的最高学府。同年7月,华中鲁艺师生随军部活动,在庆丰北秦庄遭到100多日伪军的包围袭击。手无寸铁的师生们临危不惧,英勇突围中,有30多人献出年轻的生命,60多人被抓走,其中有作家丘东平、戏剧家许晴等。殉难烈士纪念碑位于建湖县庆丰镇境内。

盐城幼儿师范高等专科学校赓续红色基因,校园里有许多宣传华中鲁艺精神的场所,这对杨子芊影响很深。今年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,杨子芊决心写一个抗战中发生的故事,弘扬伟大抗战精神。她系统梳理了盐阜地区的革命文艺传统,从新四军战地文艺队的街头剧到华中鲁艺的木刻版画,这些珍贵的地方文献成为构建故事肌理的重要参照。

杨子芊构思了抗战期间,一对南洋青年男女恋人将个人的生死置之度外,勇敢踏上苏北抗日根据地,参加有组织的抗战,历经重重考验,两人的心灵亦得到淬炼。他们作为海归知识分子群体的代表,在国家危亡之际,将最美好的年华汇入到誓死捍卫民族尊严的历史洪流中,彰显了家国大义。

老师悉心指导让她少走弯路

理想很丰满,现实却很骨感。

杨子芊还只是一个学生,平时只是写写千字左右的作文,要创作20万字的长篇小说,难度可想而知。

由于阅读量的不足,词汇和句子的选择难免贫乏,故事情节想象空间不大;由于练习不足,缺乏对生活的观察和体会;缺乏写作技巧,有想法却难以将其转化为有逻辑、有情节的故事。

学校里老师们的指导,让杨子芊创作少走了许多弯路。

孙曙教授讲解《盐城生长》时,杨子芊意识到地方性知识对文学创作的特殊价值——那些浸透着地域气息的语言习惯、生活细节、情感模式,正是抵御作品同质化的天然屏障。这促使她深入走访串场河沿岸的古镇村落,记录老渔民讲述的湿地传说,收集里下河地区的民谣谚语。当这些素材与红色文化记忆在创作中相遇,便自然形成了独具特色的叙事景观。

吴长青博士的跨学科教学理念,让杨子芊理解到创作本质上是一种综合性的文化实践。杨子芊说,在创作《扬名立万》时,吴博士指导她将教育心理学中的“最近发展区”理论转化为人物成长的叙事节奏,把课程论中的“支架式教学”概念重构为故事中师徒关系的演进模式。

杨子芊课余参加“剧有料”工作坊活动,这是盐城幼儿师范高等专科学校市级社科普及基地(网络文艺与数字创作)与江苏世纪新城投资控股集团有限公司校企合作平台,也是网络文学孵化中心,通过江苏网络文学IP孵化中心的“剧有料”工作坊,杨子芊亲历了从文字到影像的转化过程——与职业编剧讨论场景调度,听制片人分析市场偏好,在导演指导下修改对白节奏。这些经历让她认识到,当代写作早已超越书斋里的个人表达,而是需要具备跨界对话能力的创造性劳动。

盐城独特的红色记忆是创作的富矿

杨子芊构思了一个立体的叙事网络:留洋归来的医学博士带着国际红十字会的救援物资,制盐世家的女儿守护着古老的验卤秘方,南洋华侨记者用相机记录根据地的日常,西班牙传教士在祷告词中融入《黄河大合唱》的旋律。这些人物设定源于对盐城历史特质的理解——作为较早开埠的通商口岸,这里自古就是中外文化交汇之地。

杨子芊说,在创作过程中,她面临最大的挑战是如何避免将历史人物简化为符号化代表。为了解80多年前青年的真实生活状态,她沿着范公堤寻访,在射阳盐场体验收盐劳作,甚至学会用民国时期的滤卤方法制作盐雕。这些身体力行的田野调查,让她触摸到历史褶皱中鲜活的情感温度。

新四军重建军部在盐城发出抗战强音,华中鲁艺师生用鲜血染红青春信仰。这些历史事件中蕴含的超越时空的不屈不挠的精神,让她深深感动。在盐都区潘黄街道的烈士故居,杨子芊看到发黄日记本上模糊的字迹:“我要让全世界听到中国的声音”;在新四军重建军部旧址泰山庙,留学生捐赠的医疗器械与农会自制的土枪并列陈列。这些实物体现出战争对人性的洗礼,无声诉说着:追求和平从来不是单一群体的独角戏,而是世界视野下的共同理想。

杨子芊说盐城独特的红色记忆是创作的富矿,在走访和写作过程中,她逐渐形成自己的创作观——革命历史叙事需要当代青年的精神对接。今后,她还要继续努力,写出更多更好的作品。

盐阜大众报/我言新闻记者:张长虎 通讯员:陈纯如 摄影:邢宇洋

编辑:梁鹤龄 李艳 胥文菁