1943年的春天,盐阜大地刚散去冬日的寒意,却被侵华日军的铁蹄搅得不得安宁。八滩位于东坎东北方向30公里,是内地通向黄海的咽喉之地、海盐和粮食的重要集散地,更重要的是,这里藏着新四军的兵工厂、被服厂和后方医院,是华中抗日战场的“大后方”,是战士们和老百姓心里的“定心丸”。可这份安宁,被日军的“扫荡”打破了。

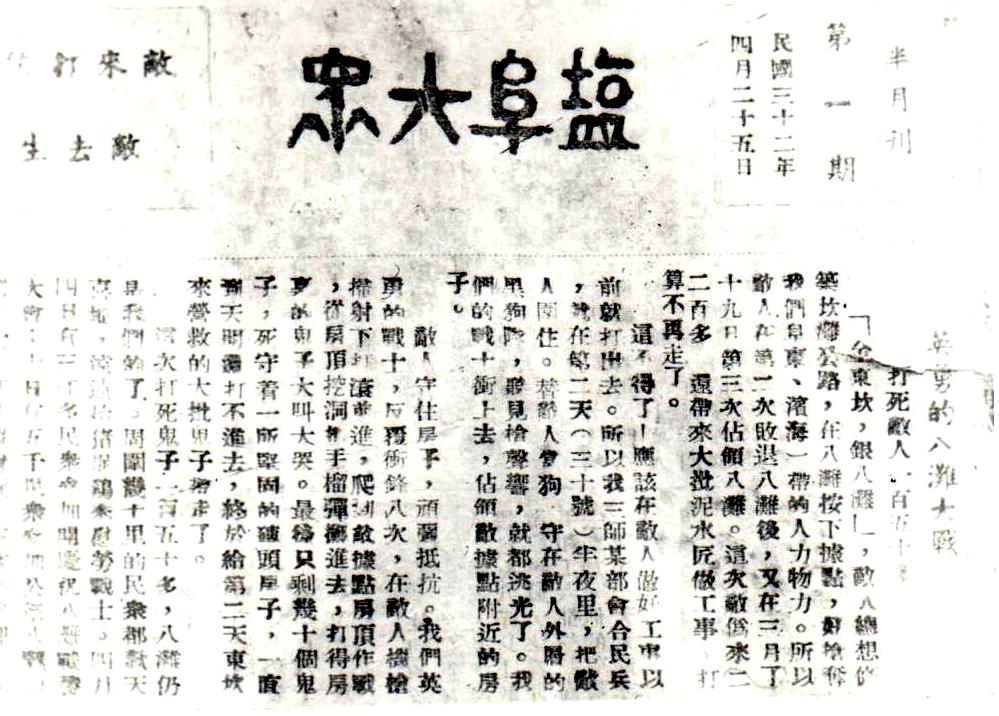

日军犯八滩

2月起,日军调集兵力对盐阜区抗日民主根据地展开春季大“扫荡”。3月底,刚占领东坎的日军山本中队,带着一群伪军气势汹汹地闯进八滩。他们看中了八滩的战略位置——往南能掐断滨海、阜东根据地的联系,往北能控制沿海的物资通道,还想把新四军的后方设施全砸了,让抗日队伍没了补给。消息传到新四军第三师师长黄克诚耳朵里,他当即拍板:“趁敌人刚落脚,还没站稳,赶紧把八滩夺回来!”

接下这个任务的,是新四军三师八旅二十四团团长谢振华。那天傍晚,谢振华站在八滩西头的一间民房里,桌上摊着张简易地图,他身边围着营连干部,手指在地图上的“王桥据点”戳了戳——日军把主力扎在那儿,三个高大坚固的院落连在一起,成了难啃的“硬骨头”。“二营从北边的抗日沟主攻,直插敌人心脏;一营先收拾外围的伪军,再包抄日军两侧;师特务营从东南侧助攻,三营和地方武装负责打援,绝不能让东坎的敌人过来添乱。”谢振华的声音不高,却透着斩钉截铁的劲儿,“天亮前,必须结束战斗!”

暮色越来越浓,战士们借着田埂和树林的掩护,悄悄向八滩集结。远处的据点里,日军的探照灯时不时扫过夜空,狗叫声断断续续传来,空气里都裹着紧张。当晚九点半,一颗红色信号弹“嗖”地冲上夜空,在黑黝黝的天上划出一道弧线——总攻开始了!

先是枪声炸响,紧接着是手榴弹的爆炸声,战士们的喊杀声从四面八方涌过来,像惊雷似的砸在据点上。二营副营长王光汉带着突击队,手里握着上了刺刀的步枪,顺着抗日沟往前冲,子弹擦着耳边飞过也没停下。他们一路杀到日军中队部,“哐当”一脚踹开房门,把通讯电台砸了个稀烂,报话机的滋滋声戛然而止——日军和外界的联系断了。

火攻破顽敌

另一边,一营对付伪军的战斗打得又快又猛。伪军本就没什么斗志,见新四军冲过来,有的还没开枪就缴了械,有的抱着枪往庄稼地里逃。二十来分钟,外围的伪军就被收拾得差不多了,一营立刻转头,朝着日军的核心据点包过去。

日军的抵抗比预想中更顽固。他们躲在砖石大院里,借着墙头上的枪眼往外扫射,探照灯把战场照得亮堂堂的,战士们的身影一暴露,就有子弹飞过来。十几个战士冒着枪林弹雨爬上大院的房顶,刚要揭开瓦往里面投手榴弹,就被日军的机枪扫中,一个个从房檐上摔了下来,鲜血渗进瓦片缝里。谢振华站在镇东的堆堤上,离据点不到两百米,看着战友们倒下,心里像烧着一团火。他摸了摸腰间的手枪,突然喊:“火攻!”

早就准备好的煤油和棉花派上了用场。战士们把蘸了煤油的棉花球绑在手榴弹尾部,用力往大院屋顶扔;有的找来长竹竿,把棉花球绑在竿头,像递火把似的往院墙里送。“呼”的一声,火苗被风一吹,整个大院都烧了起来,浓烟滚滚,把天都熏黑了。院子里传来日军的哀嚎声,有的想冲出门逃跑,刚露个头就被五连的机枪扫倒,尸体在门口堆了一地。

天快亮的时候,东坎的日军果然来增援了,可负责打援的三营早就守在必经之路上,一顿猛打,把援敌堵在了半路。据点里的日军见没了指望,十几个残兵推倒西北角的围墙想逃,谢振华赶紧带着战士们追上去,混乱中,一颗子弹擦过他的右肩,血水顺着袖筒流下来,浸透了半边军服,可他顾不上疼,只盯着那些逃窜的敌人,直到战士们把残敌逼得没了退路。

八滩战斗作为盐阜区反扫荡斗争中最为激烈的一仗,新四军共毙伤日军中队长以下70余人,俘日军1人,毙伤伪军20余人,俘伪军7人(据《新四军的组建与发展》)。二营副营长王光汉等指战员献出了年轻的生命。为了纪念牺牲的烈士,阜东县抗日民主政府和八滩区署,在八滩建起了烈士陵园和一座纪念塔,盐阜人民永远铭记为抗日捐躯的烈士们。

战场到展馆

八滩一战,我军缴获了部分武器枪械,其中一把军刀,刀鞘是铁质的,上面还沾着战场的泥土,冷硬的刀身泛着金属的寒光,刀柄两侧的铜制樱花目贯已经有些磨损。这是战利品,是侵略的罪证,更是战士们用鲜血换来的胜利印记。这把军刀由时任二十四团五连指导员的刘月负责保管。

往后的日子里,刘月一直珍藏着这把军刀。1992年,刘月已经是满头白发的老人了,他把儿子刘海叫到身边,双手捧着军刀,还有一封写得工工整整的信。“海儿:爸爸妈妈戎马一生,转战南北,忠于党忠于人民,两袖清风,没有任何财富留给你们,只能把战利品传给你。今我们将1943年反扫荡中于八滩战斗中从日本尉官手中缴获的一把战刀传给你。务必记住这段侵华史,这把战刀也不知杀害过多少中国人民,希望你要教育好孩子,永远记住这段历史,但是不允许用它来伤害任何人,只能当作纪念。”刘海接过军刀,指尖触到刀鞘上的纹路,像是摸到了父亲当年在战场上的温度。

2020年7月,刘海抱着一个布包,走进新四军纪念馆。他小心翼翼地打开布包,里面正是那把军刀,还有父亲留下的那封信。工作人员接过军刀时,能清晰地看到刀鞘上的岁月痕迹——部分漆面已经脱落,挂环上还留着当年系皮带的磨痕,可那把刀依旧沉甸甸的,仿佛还带着八滩战场的硝烟味。

如今,这把军刀静静地陈列在纪念馆展柜里,来往的参观者停下脚步,弯腰细看刀身上的纹路,灯光透过玻璃照在军刀上,折射出淡淡的光,像是在无声地讲述1943年春天的那场战斗——战士们的喊杀声、火光中的冲锋声、老百姓的欢呼声,还有那把军刀从战场到新四军纪念馆的漫长旅程。

八滩的风早已吹散了硝烟,田埂上的棉花已开了一茬又一茬,可这把军刀像一位沉默的见证者,把那段浸着血与火的历史,把新四军革命精神一代又一代地传下去。

盐阜大众报/我言新闻记者:倪静

编辑:梁鹤龄 崔治国 胥文菁