从1945年16岁的孙祥树扛起步枪奔赴抗日战场,到2021年孙梓清走进中国人民武装警察部队海警学院的校园,射阳县洋马镇北邗村孙氏一家四代13人从军,80年用热血与忠诚书写保家卫国的热血篇章。

1945年的春夜,盐东县北邗乡的油灯下,少年孙祥树攥紧衣角。窗外,日军侵略留下的焦土还在冒烟,乡亲们的哭声仿佛还在耳畔。当独立团征兵的消息传来,他瞒着家人报了名,成为一名小号兵。

“那时候枪比人高,草鞋磨穿了就光着脚跑。”97岁的孙祥树回忆,在一次战斗中,30多人的排打得只剩几个能站着的,“机枪子弹嗖嗖从耳边过,可没人敢退——身后就是咱老百姓的家啊!”孙祥树还先后参加渡江战役、淮海战役、涟水战斗等大小战斗20多次。每一场战斗,都是生与死的考验;每一次冲锋,都彰显着无畏的勇气。

孙祥树英勇战斗的故事,成了孙家后辈的“必修课”。每年春节家族拜年团聚时,孙祥树总会坐在堂屋中央,将他的战斗故事讲给孩子们听。“四爹爹的军大衣上,总留着弹孔的痕迹,他说那是‘军人的勋章’。”孙祥树的堂侄孙孙银楼记得,小时候最期待的就是摸一摸那件挂在衣柜里的旧军装,“粗布的料子磨得发亮,像有魔力似的,让人心里热乎乎的。”

孙氏家族,参军从来不是选择题,而是刻在血脉里的传承。孙祥树兄弟四个中,有三个当兵。孙祥树的二哥孙祥裕参军后不久因病去世,短暂的军旅生涯同样饱含着对国家的热爱。孙祥树的三哥孙祥余,1947年参军时只带了一件单衣,在淮海战役中扛着炸药包炸掉了敌人的碉堡。

孙祥余的后人也以他为榜样。女儿孙雅,1979年报考部队护校时,牢记父亲的教导“在医院救战友,和在战场杀敌人一样光荣”,护校毕业后,她从护士到护士长在护理岗位上默默奉献;女婿张铨,1981年入伍,在陆军第九十五医院,从麻醉师成长为麻醉科主任,是业务专家;儿子孙坚1986年参军并在部队入党,1990年退役后,在国网盐城供电公司成长为业务骨干,并走上管理岗位。

孙祥树的侄女婿陶林祥1964年参军,1979年转业到盐城交通系统工作,陶林祥将红色基因传承给孙子陶相南,陶相南2018年在南京理工大学就读期间参军入伍,在陆军航空兵学院某作训旅服役,现转业在地方工作。

这种传承,藏在生活的细节里。孙祥树的堂侄孙孙银楼小时候,父亲总让他背《中华人民共和国兵役法》,说“好铁要打钉,好男要当兵”。孙银楼退役后,见义勇为勇救落水老人,被表彰为第五届“最美射阳人”。孙银楼的姐夫成月楼1979年参军那天,岳父孙彦法塞给他一枚渡江战役中保留下来的弹壳:“带着它,就像带着全家人的眼睛。”孙雅在陆军第九十五医院当护士长时,总把父亲孙祥余的二等功奖状挂在值班室,“夜班累了看看它,就觉得浑身是劲——咱不能给穿军装的长辈丢人。”

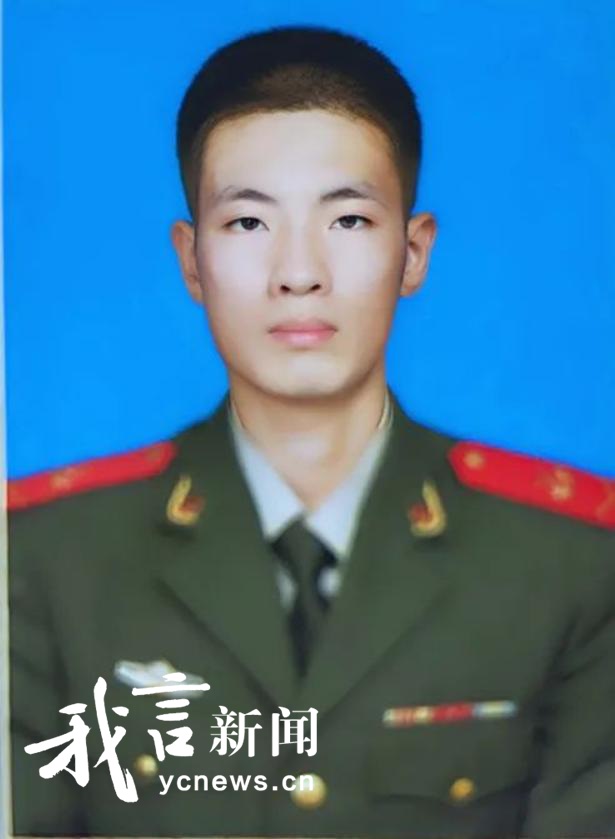

对第四代的孙梓清来说,这种影响更是如影随形。他的书桌抽屉里,藏着一个铁盒子:里面有老太爷孙祥树亲手画的小号简笔画,有堂祖父孙彦财参加抗美援朝时的冻伤药膏,还有堂祖父孙坚在部队获得的“技术能手”奖章。“老太爷说,这些东西会说话。”2021年填报志愿时,他毫不犹豫地选择中国人民武装警察部队海警学院,“穿上军装那天,老太爷摸着我的肩章哭了,说这是咱孙家第四代的‘接力棒’。”

不同的时代,相同的选择——从抗日战争时期的“小米加步枪”,到新时代的海警舰艇;从游击队员的草编鞋,到现代军人的作训服,变的是装备,不变的是“保家卫国”的血脉传承。

盐阜大众报/我言新闻记者:张长虎 通讯员:冯小雨 张建忠

编辑:梁鹤龄 崔治国 冯源