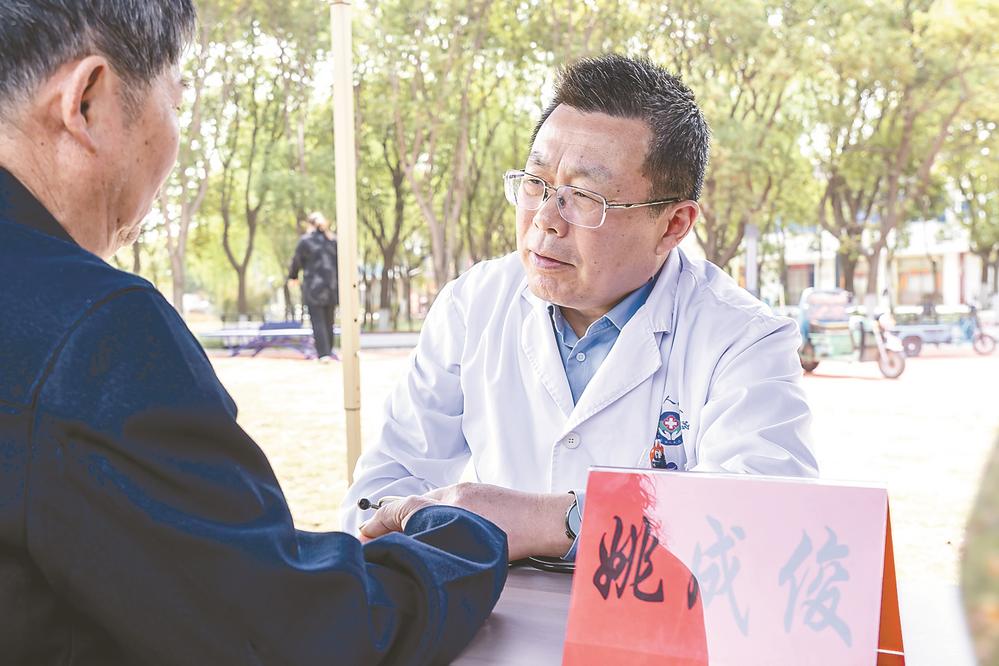

姚成俊进行义诊(东台市人民医院供图)

李军(右二)与团队交流

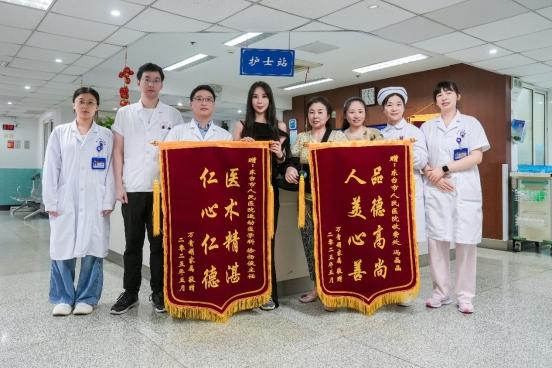

患者为徐杨俊(左三)送来锦旗

□记者杨扬

从7个月的襁褓婴儿到89岁的耄耋老人,从手术台的精准操作到全院的协同保障,从技术创新的不断突破到服务能力的持续升级……近期,东台市人民医院单日手术量突破80台,见证着医院健康服务能力的全面提升。

“德馨于行,技精于勤”。每一台成功的手术背后,都离不开医护人员的辛勤付出和无私奉献。这些身着白衣的生命守护者,用听诊器丈量温情,用手术刀镌刻初心,秉承“看大病、开大刀”为民情怀,彰显“提能力、带基层”发展格局,锚定“重预防、保健康”方向目标,东台市人民医院“医”心为民的故事仍在续写。

老年医学科姚成俊

让老有所医更温暖

日前,东台市人民医院老年医学科主任医师姚成俊与团队成功帮助一位从乡镇医院转来东台市人民医院的老年患者转危为安。

“患者半天内突然出现反复昏厥数次现象,当地医院检查心电图示三度房室传导阻滞,转诊拟起搏器治疗。急诊检查随机血糖偏高、肾功能轻度异常,但电解质正常,可排除肾功能电解质异常(高钾)引起的继发性三度房室传导阻滞,考虑患者病情为急性发作,检查有糖尿病可能。”姚成俊说,跟患者儿子沟通后,决定先行冠脉造影,结果提示右冠脉远段闭塞,确诊为冠心病伴急性下壁心肌梗死引起的三度房室传导阻滞,急诊行介入治疗打通心脏血管后,心率恢复正常,血压趋于平稳,患者目前病情稳定,近期准备出院。

现实中,很多老年患者就诊时往往存在“多病共存”,但病史提供不清。姚成俊介绍,老年人患病时多伴有多脏器功能损害甚至不全,且体力下降、大多生活不能自理,部分伴有失独、失聪、失智等现象,患者不能具体描述客观病情,需要医生耐心、细致、不断反复询问病情,且要向身边子女反复核实,有时遇上独住老人生病,老人无法配合病史询问,而且子女对老人病情一无所知,医师就无法采集病史资料,给医生的诊疗带来困难,这在老年医学科诊疗中非常常见。

“这就要我们耐心地进行体格检查,除一般生命体征外,还要注意神志、尿量、体重、饮食、排便、营养、吞咽功能、皮肤等异常情况,并适时提出老人能够接受的检查来明确诊断,治疗上也要根据老人脏器功能做到个体化诊疗。”姚成俊表示,与其他科室不同,老年医学科面临的不只是疾病治疗,更重要的是对患者全方位的照护,要通过细致的老年综合评估,全面掌握患者状况,帮助患者提高生活质量。“因此,除了必须掌握一门专科技术外,还必须具备内科各专科的临床知识和一般技能。所以,真正成为一名合格的老年医学科医生需要付出更多努力。”姚成俊感慨道。

“随着老龄化程度的加深,各专科分科向精细化方向发展,已不适应多病共存且合并失能、生活能力下降的老年人就医需求。”姚成俊表示,对大多数人而言,老年医学科还是个新兴概念。国家卫生健康委发布的《关于提升老年医学医疗服务能力的通知》提出,到2027年末,力争二级以上综合医院规范设置老年医学科的比例达到80%。

如何让更多老年人老有所医、医有所靠?老年医学科的重要性日益凸显。为此,东台市人民医院在心血管内科和呼吸与危重症医学科的基础上成立老年医学科,常年与复旦大学附属中山医院、上海市心血管病研究所及江苏省人民医院心脏中心开展业务合作,并成立江苏省人民医院心脏中心东台分中心。这个“最懂老人”的科室,正以专业的诊疗技术和贴心的服务,为老年患者打造全方位的健康守护。

从刚毕业的毛头小伙,到主任医师,再到学科带头人、江苏省心电生理与起搏分会基层学组成员、盐城市医学会心血管学会委员,姚成俊任劳任怨、坚守一线。姚成俊带领团队按照江苏省老年医学科学科标准开展相关业务,2023年成功创建成市级重点专科。“医生职业枯燥,需要终身学习,年轻人要耐得住寂寞,方能有进步;要有理想和目标,方能不断进取;要有奉献精神,方能服务患者。”兢兢业业30多年,姚成俊仍热爱医生这个工作。

儿科李军

“小”儿科“大”情怀

“选择儿科很简单,就是觉得孩子们很可爱。”一句朴素的话语,道出东台市人民医院儿科副主任李军深耕儿科的本心。

一次,一名幼儿因半粒花生米呛入主气道,随时有窒息死亡的风险。“当时又不能转上级医院,因为路上颠簸会使花生米卡得更紧,从而威胁患儿的生命,一旦路上出现这种情况,一点办法都没有。”李军回忆,当时情况非常紧急,在医院其他科室及上级专家的帮助下,他与团队紧密协作,沉着应对,成功从孩子的主气道中取出了致命的花生米。

看到患儿摆脱病痛,看到患儿家长舒展的笑容,李军强烈感受到这份工作的意义和价值。近日,一名1岁2个月大的男婴被一粒核桃仁呛入气管,引起剧烈呛咳。经东台市人民医院儿科团队救治,呛入气管的核桃仁被成功取出,孩子脱离危险。为此,李军建议,对于儿童特别是小于3周岁的婴幼儿,不要给他们喂坚果块状之类的食物,特别是他们在哭闹的时候,更不能给他们吃任何东西,这个容易引起非常严重的呛咳误吸甚至会窒息危及生命。

此外,为切实满足区域内儿童外科疾病诊疗需求,该院儿外科还进行包括单孔腹腔镜下疝囊高位结扎、骨软骨瘤切除、包皮环切、皮肤色素痣切除等手术,为东台及周边地区的患儿提供高效、便捷、安全的诊疗服务,让众多患儿无需辗转奔波就能得到精心的治疗,获得感进一步提升。

在医疗领域,儿科常被比喻为“哑科”,因为患儿年龄较小、表达能力差,无法像成人那样清楚地表达病痛,孩子的病主要靠医生凭自己的专业知识和技术,去“问”、去“看”出来的。因此,儿科医生在为患儿治疗过程中,需要付出更多的耐心和精力,通过观察、倾听了解患儿病情。“小儿病情瞬息万变,需敏锐捕捉细微征兆,要发现病情的细微变化并做出相应的治疗,不然后果会很严重;另外一个就是耐心,小朋友不舒服的时候会哭闹,家长会非常着急,会不停地问问题,这个时候要有耐心,等待小朋友安静下来,解释小朋友的病情,并安抚家长的情绪。”在李军眼中,儿科医生的独特价值在于“细心”与“耐心”。

李军还积极响应党的号召,不忘初心、牢记使命,舍小家、为大家,积极投身援疆事业。万里援疆路,仁心无远近。在察布查尔县妇幼保健院、县人民医院、县中医院,李军立足本职岗位、发挥知识和业务专长,轮流开展儿科工作,为当地的老百姓提供医疗服务,和当地的儿科医生交流业务、互通有无,并参加下乡义诊、科普宣传等工作。这份赤忱的付出,赢得了当地群众的信赖与赞誉,被评为“优秀援疆干部人才”和“人民满意健康卫士”。

从风华正茂到沉稳干练,从黄海之滨到西北边陲,李军始终怀揣着对“可爱”生命最本真的珍视。李军表示,下一步将继续努力,不断提高专业技术水平,进一步推动医院专科发展壮大,使服务能力不断迈上新台阶。

运动医学科徐杨俊

让运动回归生活

“夫妻同患肩袖伤,来院诊治心里慌。幸遇医护来相帮,精准施术无痛苦。”近日,东台市人民医院运动医学科收到一封由患者亲手书写的感谢信,信中字里行间满是对医护人员精湛医术、精心护理的深切感激之情。

“白天吃饭时端不起碗筷,夜里更是疼得辗转难眠。”前不久,一对饱受肩袖损伤折磨的老夫妻相扶着走进东台市人民医院。这对老夫妻听说东台市人民医院运动医学科团队已成功为数百位肩袖损伤患者施行过肩关节镜手术,他们既期待又忐忑,担心自己年纪大了经不起折腾。运动医学科副主任徐杨俊和团队耐心沟通,用过往成功案例的视频消除老人顾虑,先后为二人实施肩关节镜手术。如今,夫妻俩正携手踏上康复之路。

今年5月,肩袖严重撕裂回缩的万女士辗转求医,找到徐杨俊团队。细致评估后,徐杨俊决定运用锚钉缝线桥技术,在镜下小心翼翼地将回缩的肌腱一点点松解、提拉、复位,再用特制锚钉牢牢固定,术后辅以个性化阶梯康复。两个月后,饱受折磨的万女士重获正常生活,专程送来锦旗致谢。

去年,在中国医师协会运动医学医师年会上,作为我市唯一一名在本次会议发言的医师,徐杨俊向全国运动医学同道们展示东台市人民医院关节外科微创手术的精湛技艺,受到了与会的运动医学医师同道们的认可。“我们科室的核心优势在于‘精准微创’和‘全程管理’。”东台市人民医院运动医学科是周边县市内较先开展关节疾患及运动损伤诊治的临床科室,治疗理念先进,临床经验丰富。技术上,熟练开展全关节镜下的各类手术,手术创伤小、恢复快。同时建立了“诊断——手术——康复”一体化流程,配备专业康复师团队,根据患者年龄、运动需求制定个性化方案,避免了“只做手术不管康复”的误区。

近期,随着“苏超”的热潮席卷而来,越来越多的市民走上了绿茵场。然而,随着参与人数的激增,急性运动损伤的病例也开始呈现出上升趋势,运动损伤也从“专业运动员专属”成了“大众常见病”。

“我们定期进社区、体育运动队开展科普讲座,还制作了图文和短视频指南,在医院公众号推送。我们还和安贝斯足球俱乐部合作,为‘苏超’等赛事的业余球队提供赛前体检和运动指导,帮他们评估关节功能、制定热身方案。”针对运动损伤患者“想尽快恢复运动”的需求,徐杨俊团队主动响应,开设“运动损伤快速通道”,当天就诊、当天出检查结果,轻微损伤当场处理,需要手术的48小时内安排。

“选择运动医学,是‘需求驱动’与‘专业热爱’的结合。”徐杨俊回忆,18年前研究生阶段,目睹了众多因运动损伤的患者,有年轻运动员因十字韧带断裂断送职业生涯,也有普通爱好者因不当运动留下慢性疼痛。他敏锐预见,伴随健康意识提升,运动损伤精准诊疗将是巨大缺口。

“我们的目标不仅是‘治好病’,更是帮助患者回归热爱的运动。无论是球场跳跃还是广场舞旋转,这种‘让运动回归生活’的成就感无可替代。”从患者带着“还能恢复吗”的忐忑前来,到康复后一句“又能打球了”的喜悦,这种被需要、被信任的感觉,是徐杨俊最珍视的职业动力。