据媒体报道,巴黎圣母院失火,尖塔烧毁。

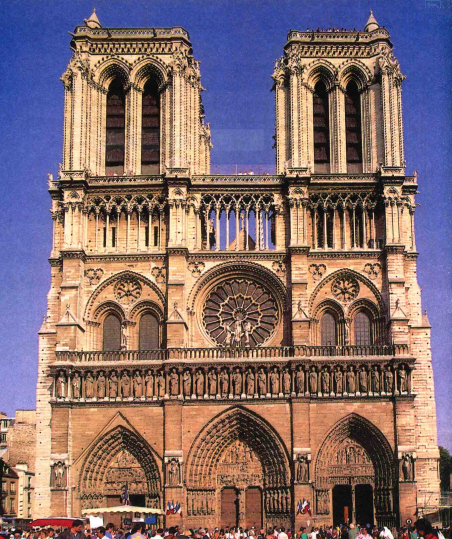

巴黎圣母院是一座世界著名的天主教教堂,坐落在法国巴黎市中心塞纳河中斯德岛的东南端。斯德岛被誉为巴黎的头脑和心脏,是宫廷、司法和宗教的中心。这座教堂从1163年动工兴建,由教皇亚历山大和路易七世共同奠基,历时182年,于1345年竣工。迄今674年。巴黎圣母院是巴黎第一座哥特式建筑,开欧洲建筑史先河,在建筑史上具有划时代的意义。

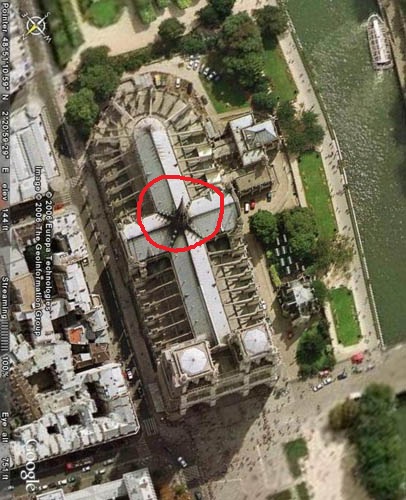

△白圈内是巴黎圣母院

巴黎圣母院长130米、宽48米,此建筑的最大特点是高而尖,尖塔高达90米,由竖直的线条构成,雄伟庄严【此次火灾中被烧毁】。整座建筑被壁柱纵向分隔成了三大块,又被三条装饰向划成三部分。圣母院的正西立面有三个联成一排的大门,左门叫“圣母门”,门上雕刻着圣母圣婴像;右门叫“圣安妮门”,圣安妮是圣母的母亲,门中柱上雕刻着纪时巴黎大主教圣马塞尔像;中门表现的是“最后的审判”,门中柱上的核心人物是耶稣。

△左中右三个门。图片来自上海人民出版社 朱子仪著《欧洲大教堂》

位于门洞上方的是“国王廊”,陈列了28尊以色列和犹太国历代国王的雕塑。巴黎圣母院中间有三层窗子。第一层两边是尖拱形的窗子,雕刻着亚当和夏娃;中间一层是由37块玻璃组成的一扇直径为9米的圆形大窗子,建于1220~1225年,中央供奉着圣母圣婴,两边立着天使的塑像。第三层有许多美丽的栏杆,雕刻着不同形象的魔鬼,据说都是根据著名的“希魅尔”雕刻的。最上面便是雨果《巴黎圣母院》中所描绘的两座钟楼,各高69米,由一条走廊把连接起来。南钟楼的巨钟13吨;北钟楼有一幢387级的楼梯,可直接到达90米高的尖塔的塔尖。尖塔虽比钟栏出21米,但从正面看去,高度却相同,由此可见建筑师的匠心。教堂的大厅可容纳9000人,是法国最大的教堂。

△巴黎圣母院俯视图,红圈处为尖塔。

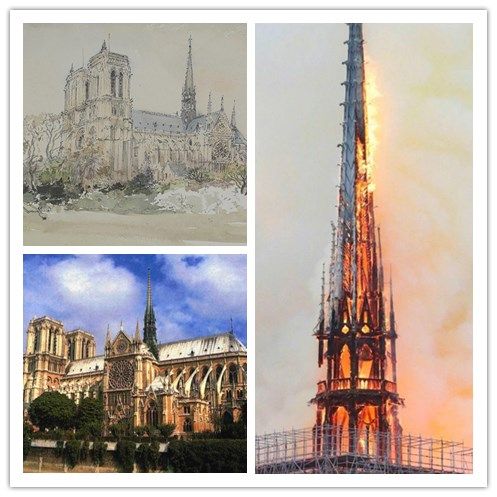

△左上图为建筑学家吴良镛绘巴黎圣母院;左图为此次火灾中正在燃烧的尖塔;左下图为巴黎圣母院侧面图

今天圣母院所在的土地蕴含着漫长而丰富的历史。这里在古罗马时代曾经是座丘比特神殿。公元4世纪时这里建起了一座教堂,两个世纪以后矗立起一座巴西利卡式教堂,该教堂的12块基石取自原先罗马神殿的遗址。到了12世纪巴西利卡式教堂已破损不堪,于是1160年当选巴黎主教的莫里斯·德苏利便决定在此地建造一座堪比圣德尼修道院教堂的宏伟大教堂。新教堂由教皇亚历山大三世于1163年亲自奠基,这项工程最终诞生了巴黎圣母院这一法国哥特式建筑的杰出代表,它对整个欧洲的教堂建筑产生了广泛而深远的影响。与沙特尔大教堂相比,巴黎圣母院的哥特式建筑风格更加纯粹。

德苏利主教从王室、神职人员、贵族和普通百姓那里募集到数额庞大的资金,使得大教堂的建造进展神速。最早建造的是歌坛,随后是中殿和十字耳堂西侧,西立面是在欧德斯·德苏利主教任内的公元1200年建成的,而教堂后部的尖塔直到1245年才完工。接下去是侧殿和东端的几座小礼拜堂的施工,工程由建筑师让·德谢尔负责。十字形耳堂的北立面约完成于1250年,南立面在8年后动工建造。教堂的全部工程于1345年最终完成。

17世纪时,法王路易十三在圣母院许愿,若能有嗣,必岀资整修教堂。1638年,路易十四岀生。路易十三的这个愿直到70年后才由他儿子还掉,路易十四于1708年依照父王的心愿,让人重修圣母院的祭坛。法国大革命期间,巴黎圣母院被洗劫掠夺,由于革命家罗伯斯庇尔倡导信仰“理性”,圣母院一度成了“理性圣殿”。教堂内的珍宝室被焚毁,西立面上的28尊犹太王的雕像被砸毁,当时的人们误认为它们代表了法国历代国王,便拿它们泄愤。后来圣母院又成了藏酒的仓库。拿破仑当政后的1802年,天主教信仰“复辟”。1804年,教皇庇护七世在这里主持为拿破仑世皇帝加冕的盛大典礼。由于遭受革命“洗礼”的巴黎圣母院已破旧不堪。举行加冕典礼时竟要用布幕和毯子来遮掩破损之处。当时拆毁圣母院的计划已摆上议事日程。

使这座教堂名扬全球的还有法国文豪雨果的名著《巴黎圣母院》,雨果描述圣母院时的悲愤之情溢于言表,,因为岁月和人们“使那可敬的纪念性建筑遭受了无数损伤和破坏”,特别是那些人为的破坏!是谁打坏了成排的塑像?是谁弄空了那些壁龛?是谁把粗劣的装饰物强加给了大教堂?又是谁用冷冰冰的白玻璃换掉了圆花窗和后殿缤纷的彩绘玻璃?后人“数不清的野蛮迹象”实在令人痛心。

《巴黎圣母院》出版后引起的反响超越了文学领域,甚至在当时成了修复大教堂的一份倡议书,人们发起募捐来拯救圣母院。

1844至1864年间,建筑师维奥莱-勒-杜克主持了对圣母院的大规模整修,修复雕塑和彩绘玻璃,并为圣母院加盖了90米高、雕镂着精美花饰的尖塔。1871年的一场火灾又险些将这座大教堂烧毁。如今我们看到的巴黎圣母院的正立面已经过多次整修,恢复了其全盛时期的面貌。

两座塔楼没有塔尖,这并非原先的设计,而是塔楼一直没有竣工所致,不过配上高大的石棂窗显得气势不凡,倒也开创了一种别致的哥特建筑样式。教堂的珍宝室珍藏的圣物中有耶稣被钉的十字架的残片、受难时戴的荆冠和“圣钉”。

△此处可见尖塔,图片来自上海人民出版社 朱子仪著《欧洲大教堂》

什么是哥特式

12世纪以后,教权与王权之间的斗争越来越激烈。所以,国王修筑新式的教堂,确立自己的权威,以此来摆脱教皇教会对自己的控制。于是,以法国为中心的哥特式建筑兴起,并且影响到了整个欧洲。

哥特式教堂建筑各有风格,外观造型各不相同,但是,因为处在一个时代,所以有许多相同的特征。从外型上看,它们追求体积和高度,这些都是过去的教堂所不能及的。比如,德国的科隆中厅高达48米,而乌尔姆市教堂的钟塔高达161米。在形体上,这些教堂建筑的动势十分强烈,轻灵的垂直线直贯全身。墙和塔都呈现出一种共同的特色,就是越往上划分越精细,装饰越多越玲珑。在教堂的顶上都有锋利的、直刺苍穹的尖顶。频繁使用“尖”的造型,所有的券都是尖的,建筑的局部和细节上端也都是尖的,这使得整个教堂处处充满向上的冲力。哥特式教堂的整体风格所体现的就是高、直、尖这三种特征,这种建筑风格意味着城市的生机,代表一种新的精神,标志着新的审美趣味的到来。

哥特式就如它的名字一样,是反传统的、反罗马的,它野蛮、粗犷,同时奔放、灵巧,它汇集了一切上升的力量来体现教会的神圣精神,直升的线条、奇突的空间推移、色彩斑斓的彩色玻璃窗、各式各样轻巧玲珑的雕刻装饰,制造了宗教的神秘氛围。这些建筑不再是纯粹的宗教思想的体现,也不再是军事堡垒的象征,而是城市的文化标志。

资料来源: 朱子仪 著 《欧洲大教堂》 上海人民出版社;方青羽编著《艺术世界彩图馆》中国华侨出版社。