8月10日,从南京师范大学获悉,该校联合南京大学、南京农业大学和英国纽卡斯尔大学等中外研究机构对江苏省盐城市大同铺遗址开展植物考古综合研究时发现,距今2700年左右,当地已有小麦、小米(粟)、黄米(黍)。

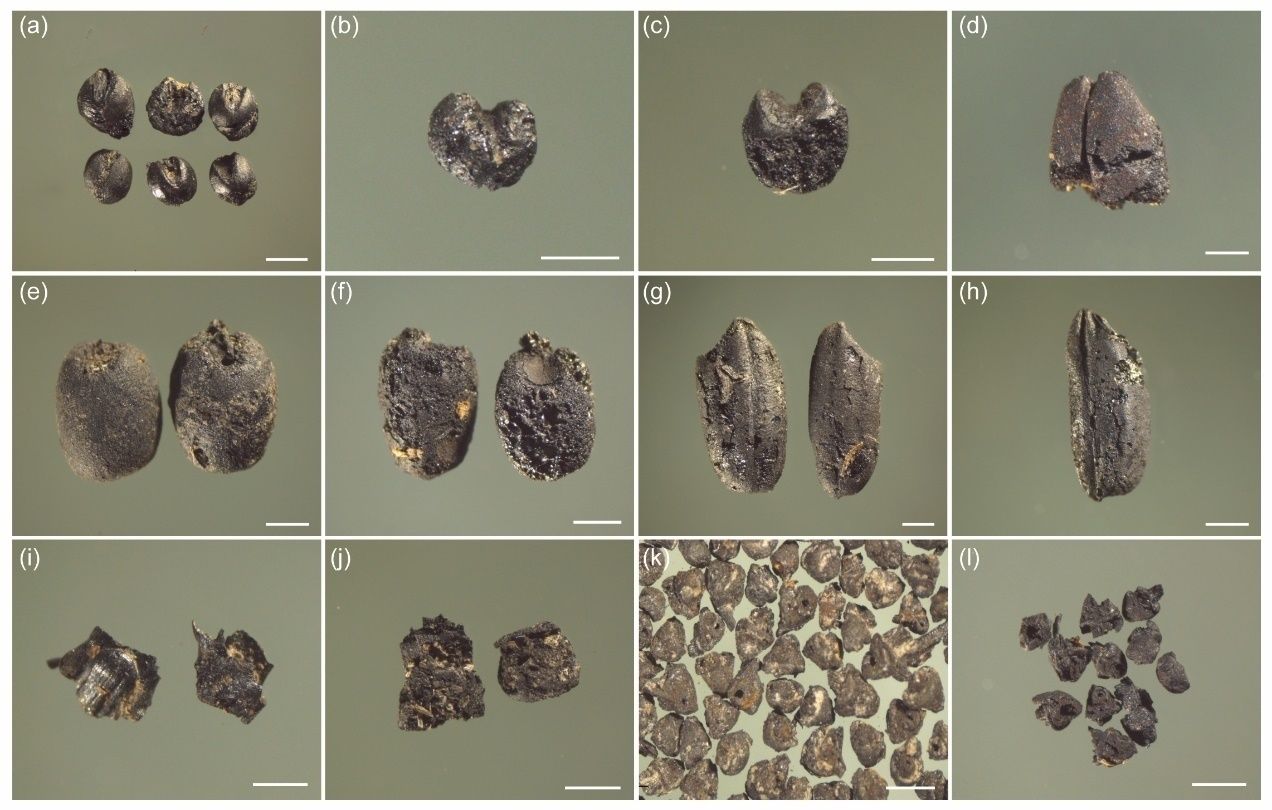

大同铺遗址出土的炭化农作物遗存。(由研究团队供图)

这是江苏沿海地区首次发现麦类遗存。伴随着麦类和粟黍农业的进入,江苏沿海地区逐渐形成了稻-旱混作的农业模式。该论文在国际学术期刊《植物科学前沿》发表。

大同铺遗址位于盐城市建湖县芦沟镇大同村,距黄海约73公里,遗址面积近10万平方米。2018年开始,南京大学历史学院考古文物系对该遗址展开发掘工作。南京师范大学环境考古研究院执行院长贾鑫副教授带领的环境考古团队,与南京大学历史学院赵东升副教授等合作,在2019-2020年度的考古发掘过程中采集了土壤样品,并对其进行了系统的浮选,获取了种子、果实、木炭等碳化植物遗存。

“我们研究发现,在大同铺遗址鉴定的农作物种子,基本上以水稻、小麦、小米这三种为主,也有少量的大麦和黄米。”贾鑫介绍,经过鉴定和分析,最迟在西周-东周过渡阶段(距今约2700年),大同铺遗址所在的江苏沿海地区已经开始种植水稻、粟、小麦、黍、大麦等作物;此时麦作农业已东传至江苏沿海地区,并融入该地区早期的稻作农业,形成了稻-旱混作农业。

西亚起源的麦类作物和我国北方起源的粟黍作物,为何能在距今2700年前后的江苏沿海地区发展起来?科研团队进一步研究发现,这与古环境、古气候的变化有关。贾鑫介绍:“2700年前,在大同铺遗址旁边大概15公里附近有一个湖泊,这个湖泊从深湖相的环境转化为浅湖相的环境,提供了一个大规模的陆地资源,为人类在这个地方早期开发提供了一个生活场所。同时气候冷干化导致了中原地区粮食产量的下降,中原地区的人就开始向周边地区迁移,这个周边地区就是当时中原地区的边疆地区,也包括了江苏沿海地区。”随着人群的迁徙,小麦和粟黍这类旱作农业技术也随之向东、向南迁徙,在江苏沿海地区就形成了稻-旱混作的农业模式。

江苏东部沿海地区是早期人类活动和环境变化研究的关键地区之一,“这项研究为进一步了解江苏沿海地区的农业发展历史、麦类和粟黍作物的传播路线提供了新的关键证据。”贾鑫说。