确山竹沟革命纪念馆内刘少奇等中原局领导雕像。

伏牛山,桐柏山,竹沟那个就在两山间。英雄的土地,革命的摇篮,抗日指挥部,屹立在中原。竹沟历史多辉煌呀,“小延安”美名天下传,天下传。

“这首抗战时期在当地流传的民谣《竹沟颂》,描述了竹沟的地理位置和重要的历史地位——中原抗战的指挥中心、我党的重要战略支撑点、新四军壮大的重要基地。”10月26日,河南省确山县委党史研究室主任罗平均,这样对盐阜大众报报业集团大型融媒体新闻行动采访组介绍抗战时期的竹沟。

确山竹沟革命纪念馆。

中原抗战的指挥中心

竹沟,地处豫南桐柏山区,是位于确山、信阳、桐柏、泌阳四县交界处的一个千余人口的山间小镇。它周围群山环抱,东临平汉铁路,西通襄樊、南阳,地理位置十分重要。

中共确山县委党史研究室编著的《竹沟抗日根据地》一书,详细记载了竹沟抗日根据地的创立、发展及其历史功绩。

早在大革命时期,中国共产党就在竹沟地区点燃革命斗争的烈火。抗日战争爆发后,在豫南桐柏山区坚持三年游击战争的豫鄂边红军游击队改为豫南人民抗日独立团。独立团后又改编为新四军第四支队第八团队,与中共豫南特委一起于1938年1月初进驻竹沟镇,竹沟抗日根据地正式建立。

为加强党的领导,中共中央指派中共河南省委军事部长彭雪枫带领一批干部来到竹沟。之后,党中央从延安中央党校、抗大、陕公、鲁迅艺术学院以及武汉等地,不断选派新老干部和优秀知识青年来到竹沟。

1938年3月,已经壮大到1500多人的新四军第四支队八团队奉命开赴皖东敌后。第八团队出发后,在竹沟设立了新四军八团留守处。竹沟留守处遵照中央指示,训练干部,积蓄力量,开展统一战线工作。1938年5月,徐州失守后,中共河南省委由开封迁往竹沟。这里成为河南人民抗战的指挥中心。

为加强对各地抗日救亡运动的领导,壮大革命力量,河南省委在竹沟开办了党训班,负责培训全省各地支部以上的区、县级干部,两年时间内共培训干部1000多名。同时又办了青训队,训练青年干部300余人。另外还办了电台、机要、卫生、司号、供给、妇女等专业训练班,有200余人接受培训。

“从1938年至1939年,我党在竹沟通过各种形式共训练4000余人,其中党员2800多人。”罗平均说,河南省委正确执行中共中央战略方针,为在中原地区独立自主地领导和开展抗战做了干部和思想上的准备。

我党的重要战略支撑点

1938年9月30日至11月6日,中共中央召开六届六中全会,会议决定成立以刘少奇为书记的中共中央中原局,统一领导长江以北河南、湖北、安徽、江苏地区党的工作。中原局机关设在确山县竹沟镇。

1939年1月28日,中原局书记刘少奇来到竹沟。中原局坚决贯彻执行中共中央、毛泽东同志正确路线、方针、政策,高举抗日民族统一战线旗帜,坚持独立自主原则,放手发动群众,壮大自己力量,积极开展敌后游击战争,很快打开了河南、湖北、安徽、江苏地区敌后抗战的新局面,使竹沟成为我党在中原地区发展的重要阵地和战略支撑点。

在中共中央中原局的正确领导下,中原各地武装力量迅速壮大。1939年底,新四军六支队开辟了豫皖苏边区抗日游击根据地。新四军第一、二支队执行东进北上方针,进入扬州、泰州、天长地区。

新四军江北指挥部整编了皖中、皖东部队。第四、第五支队开辟了皖东敌后游击根据地,很快打开了河南、湖北、安徽、江苏等省抗战的新局面。

根据刘少奇指示,中原局在竹沟连续开办教导大队和党训班及电台、机要、卫生、青年、妇女等专业培训班,源源不断地把大批干部和武装力量输送到中原各敌后抗日根据地。1939年1月至11月,就向豫鄂边区和苏皖地区派出7批部队3000多人。同时,创建了中原局印刷厂、医院、被服厂、修械所等后勤保障机构。从延安来的大量军政干部以及文件、书刊,都是经竹沟送到敌后。

“中原局在竹沟期间,刘少奇、李先念、彭雪枫、张劲夫、张爱萍、张震、方毅、朱理治、陈少敏等老一辈无产阶级革命家,都曾在这里工作和战斗过。竹沟被当时人们誉为‘小延安’。”罗平均说这名副其实。

从中原局建立到1939年冬,华中新四军先后完成了战略展开任务,中原局领导的部队由过去的几千人发展到3万多人,初步实现了中央发展华中的战略目的,为全面创建华中根据地奠定了坚实的基础。

中共中央中原局根据抗战局势,作出逐步把指挥中心移向苏皖和豫鄂边敌后的决定。1939年10月中旬,刘少奇带领中原局机关和一个干部大队、一个武装中队340余人东进苏皖地区,竹沟留守处部分机关、教导队、部队600余人南下四望山地区。至此,竹沟作为战略支撑点的历史使命基本完成。

新四军成长壮大的基地

“竹沟抗日根据地主要完成了两大历史使命,一是准备干部,二是发展与组建新四军基干队伍。新四军的二师、四师和五师的基干队伍都是从这里出发,汇合各地党所领导的武装而发展起来的。”罗平均对我党在竹沟为抗战作出的贡献如数家珍。

1938年3月,已经壮大到1500多人的新四军第四支队八团队奉命开赴皖东敌后。1939年6月,以八团队为基础成立了第五支队。“皖南事变”后,四、五支队整编为新四军第二师。

1938年7月,豫东一带沦陷。河南省委遵照中共中央指示,从竹沟留守处抽调一个中队七八十人组成新四军东征先遣大队,进入豫东地区,与当地党领导的抗日武装会合,开展抗日游击战争。

1938年9月,第二期教导大队毕业后,组成新四军东征游击支队,在司令员兼政委彭雪枫的率领下,从竹沟出发,进入西华县。10月8日,东征游击支队在杜港与豫东地区抗日武装汇合编队。全支队扩大到1000余人,改编为三个大队。从此,游击支队与豫皖苏人民团结战斗,发展为新四军第四师。

1939年1月17日,李先念率领新四军独立游击大队,从竹沟南下,到武汉外围开展敌后抗日游击战争并创建抗日根据地。独立游击大队由从竹沟留守处抽调的一个武装中队和60多名红军干部组成。4月,中原局又派陈少敏率领50多名干部和竹沟留守处一个武装中队共计400余人,南下与李先念等率领的部队会合。鄂中、豫南党的武装后统一整编为新四军鄂豫独立游击支队,队伍不断壮大,到1941年4月,发展成为1.3万余人的新四军第五师。

抗战初期,中共中央中原局、河南省委在竹沟不到两年时间,先后向中原敌后派出17批基干武装,计4800多人,同时还选送了3000多名党员骨干。新四军重建军部后的7个师,除一师、六师外,其余5个师都有从竹沟派去的干部和战士。

《论共产党员的修养》竹沟定稿

2018年11月23日,习近平总书记在纪念刘少奇同志诞辰120周年座谈会上发表重要讲话指出,刘少奇同志撰写的《论共产党员的修养》《论党内斗争》等著作丰富了党的建设理论,教育了一代又一代共产党人。

刘少奇办公室旧址。

“《论共产党员的修养》是刘少奇同志在抗日战争时期的重要著作,是中国共产党思想理论建设史上的重要文献。《论共产党员的修养》最早酝酿孕育在抗战初期的河南省渑池县,形成诞生在确山县竹沟镇。”10月26日,中共确山县委党史办主任罗平均拿出历史资料,介绍《论共产党员的修养》形成过程。

刘少奇为什么要写这篇文章?

1938年11月,中国共产党在延安召开六届六中全会。全会决定撤销长江局,成立以周恩来为书记的中共中央南方局和以刘少奇为书记的中共中央中原局。刘少奇肩负党中央的重托,在前往竹沟途中,先到河南渑池为中原局开展工作做必要准备。

在渑池的实际工作中,刘少奇对我党大批吸收新党员,党的力量得到加强,革命事业蓬勃发展,表示极大的高兴。同时,他也敏锐地发现,新党员思想活跃,不可避免地存在各种非无产阶级思想,如不及时加强对新党员的教育引导,使之树立正确的人生观和世界观,势必会影响到党员队伍的健康成长,进而影响到党的事业的发展壮大。于是,刘少奇开始思考共产党员的修养问题,并撰写了《共产党员的修养》演讲提纲和部分初稿。

1938年底至1939年1月初,豫西省委举办第一期党员干部训练班,他亲自为训练班讲课六次,其中三次就是讲授在渑池起草的《共产党员的修养》,这是在我党历史上第一次比较系统地专题论述共产党员修养问题的报告。

1939年1月,刘少奇离开渑池,抵达中原局驻地确山县竹沟镇。他指示中原局参照在渑池办训练班的经验,连续在竹沟举办了多期党员干部训练班。刘少奇在《共产党员的修养》提纲及部分初稿的基础上,认真思考,精心修改,最终写出了比较完整的演讲稿,标题加了个“论”字,成为《论共产党员的修养》。刘少奇在竹沟多次给党员干部演讲《论共产党员的修养》,先后有2800多名党员干部接受培训教育。

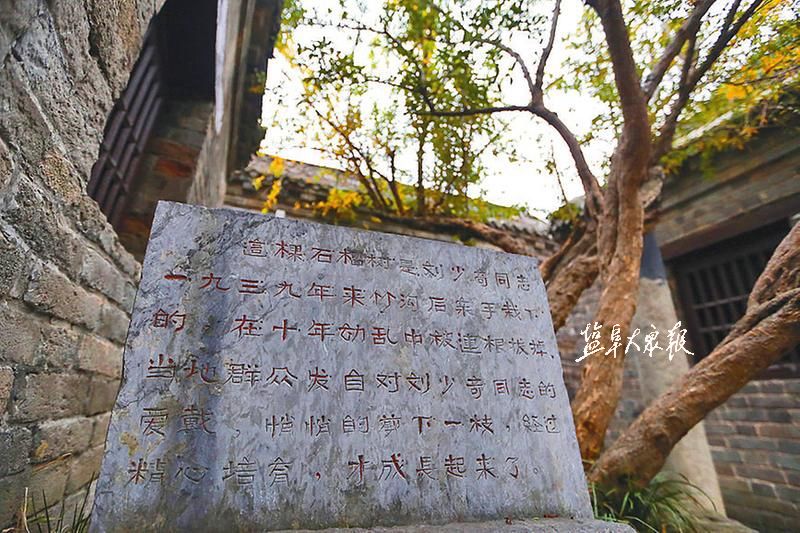

刘少奇在竹沟住地亲手栽下的石榴树。

1939年3月,刘少奇由竹沟返回延安,主持筹备召开全国职工代表大会。7月8日和12日,刘少奇在延安蓝家坪马列学院窑洞外的广场上,两次向学员们作《论共产党员的修养》演讲。刘少奇的演讲,受到学员们的热烈欢迎。张闻天认为刘少奇所讲的内容,正是当时广大党员迫切需要的,便请他将演讲稿整理成文,在《解放》周刊上连载发表。

文章公开发表后,得到了全党同志的很高评价和充分肯定。延安新华书店首次出版发行了《论共产党员的修养》单行本,并很快出了三版。各抗日根据地也先后予以转载或出版单行本,大量印发到党员干部手中,作为党课教材。延安整风运动中,该文被列为整风的必学文件,1943年又编入解放出版社出版的《整风文献》。这对加强党员干部的思想政治教育,加强党的思想理论建设,提高党员的党性修养起了重大作用。

创办《小消息》《拂晓报》——高举抗战舆论大旗

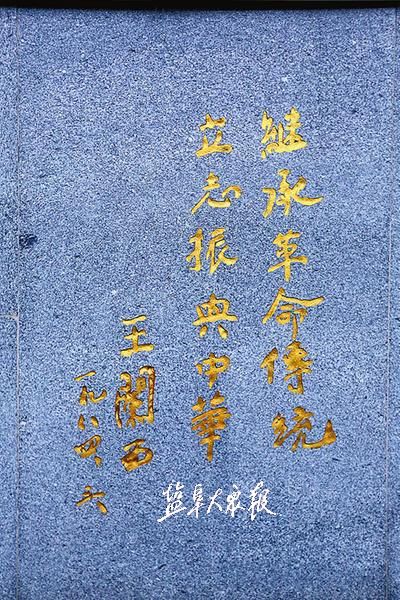

盐阜大众报报业集团大型融媒体新闻行动采访组出发前,记者就有一个心愿:探寻盐阜大众报首任社长王阑西在确山县竹沟镇的革命活动情况。在收集新四军资料过程中,仅获得他当年任河南省委宣传部部长的有限信息。

10月25日下午,采访组风尘仆仆来到河南省确山县竹沟革命纪念馆。在展厅中,纪念馆陈展部主任许县亮指着王阑西的照片说:“党在竹沟创办了《拂晓报》《小消息》两份报纸,《小消息》报是王阑西负责的。”晚上回到住处,记者立即查阅中共确山县委党史办提供的资料。

资料记载,《小消息》报是抗战初期中共豫鄂边区党委创办的机关报,也是抗日战争时期中原地区我党领导机关最早创办的重要报纸之一。

《小消息》报的前身是《消息》报。1938年5月,徐州沦陷以后,中共河南省委从开封转移到竹沟镇。7月,河南省委决定在竹沟创办省委机关报《消息》,指定河南省委宣传部部长王阑西具体负责。

1938年11月,中共中央中原局建立后,决定撤销湖北、河南省委,成立豫鄂边区党委。1939年初,新成立的豫鄂边区党委决定把《消息》报改为《小消息》报,由区党委宣传部部长王阑西兼管报社工作。1939年8月,王阑西调往豫皖苏工作后,由新任宣传部部长曹荻秋领导报社工作。由于当时中原局与豫鄂边区党委合署办公、一套班子,《小消息》报既是区党委机关报,又是中共中央中原局机关报。

《小消息》报内容灵活多样,主要宣传当时党在全国和中原地区的任务,报道国内和中原各敌后抗日根据地情况,刊登中原局所属各级党组织的工作动态,转载党的各级负责同志重要文章和延安《解放》周刊、《新中华报》的重要新闻、评论等。此外,也经常选载一些通讯、诗歌、版画、漫画等。

《小消息》报的影响不断扩大,发行量也由最初的两三百份,逐渐增加到四五百份直至一千余份。到1939年11月11日“竹沟事变”时,该报才被迫停刊。

《拂晓报》于1938年9月29日在竹沟创刊,并随彭雪枫领导的新四军游击支队东征。彭雪枫在发刊词中写道:“拂晓”代表着朝气、希望、革命、勇敢、进取、迈进、有为,胜利就来的意思。志士们在拂晓,要闻鸡起舞了。拂晓催我们斗争,拂晓引来了光明。

《拂晓报》在豫东的艰苦抗战历程中,得到了迅速发展,发行量高达四千份,并能三至四色油印套版。作为新四军游击支队的机关报,《拂晓报》是“支队党的喉舌”,也是“广大群众广大读者的喉舌”。《拂晓报》、拂晓剧团和骑兵团,被彭雪枫称为新四军游击支队的“三件宝”。