1941年1月,新四军军部及部队9000余人奉命北移,在泾县茂林地区遭到国民党部队7个师8万多人的围攻。新四军被迫奋起反击,终因寡不敌众,除2000余人突围、少数被俘外,大部分壮烈牺牲。这就是震惊中外的皖南事变。皖南事变,是国民党顽固派有计划有预谋地对新四军军部发动的一次突然袭击,也是国民党在抗战时期掀起的第二次反共高潮。

皖南事变烈士陵园主碑。

碧血丹心昭日月,浩气长存天地间。新四军用生命和鲜血,为军魂和战旗添上悲壮的色彩。10月15日,盐阜大众报报业集团“追寻铁军足迹,牢记初心使命”大型融媒体新闻行动采访组抵达安徽省宣城市泾县皖南事变烈士陵园,缅怀在皖南事变中壮烈牺牲的新四军将士,聆听革命先烈不屈不挠英勇无畏的感人故事,探寻珍藏在那段悲壮历史中的铁军精神和信仰光芒。

九千将士浴血奋战七天七夜

一段破损的长城,右侧墙面书写着历史性标语“国共合作、共同抗日”,左侧“皖南事变”四个红色变形大字映衬着黑色底纹,显得格外发人深省……步入皖南事变陈列馆,展厅氛围庄严肃穆,一下子将人们的思绪牵引回78年前的那段抗战岁月。

皖南事变烈士陵园。

皖南事变烈士陵园。

“在皖南事变发生前,抗日战争已进入相持阶段。国民党顽固派面对共产党领导的人民武装迅猛发展,不是欢迎和支持,而是恐惧和仇恨,千方百计地加以限制、打击。”在馆内,皖南事变烈士陵园管理处主任章海林向我们娓娓道来皖南事变发生的历史背景。面对日军的诱降,国民党反动派在第一次反动高潮被击破后并没有放弃反共政策,紧接着又策划发动第二次反共高潮,并将进攻目标转向在皖南势单力孤的新四军领导机关和所属部队。

新四军战士浴血奋战场景。

1940年10月19日,国民党发出“皓电”,强令黄河以南的八路军、新四军在限期内开赴黄河以北。为维护团结抗日大局,1941年1月4日晚,驻泾县云岭的新四军军部及皖南部队九千余人,在军长叶挺、副军长项英的率领下北移,奔赴抗日前线。

夜渡章家渡、丕岭交火、会攻星潭、百户坑会议、激战东流山…….陈列馆内用泛场景展示与声光电多媒体相结合的手法,将皖南事变过程中的真实场景一一再现。

1941年1月4日,新四军部队离开驻地,来到青弋江边的章家渡,兵工连和地方党组织的浮桥队用毛竹、门板和美孚煤油桶在江上架起一座简易浮桥。由于连日降雨,水位猛涨,浮桥也在渡过千余人后被冲断,部队大多数人只能泅水过江。江水冰冷刺骨,部队行进很慢,直到5日下午才到达指定位置。指战员们因冒雨行军,衣服全湿了,加上日夜兼程,道路泥泞,战士们都很疲劳,军部决定就地修整一天。

“1月6日拂晓,新四军第二纵队和第三纵队警戒分队,就分别在丕岭脚下的下长村和铜山附近的麻岭与国民党顽固派第四十师一二零团、一一九团搜索队遭遇,打响了皖南事变的第一枪。”在“丕岭交火”场景展示前,章海林介绍,当时,顾祝同与上官云相率第三战区之第32集团军五十二师、四十师共计8万多人,在蒋介石命令下,向新四军发起总攻,并强令“彻底加以肃清”。

1月6日下午,新四军军部在茂林潘氏宗祠召开纵队以上领导会议,研究决定继续分三路向星潭开进。7日早,当新四军各纵队分别通过指定山岭时,均遭遇国民党拦击,前进受阻。面对国民党顽固派军队早有预谋的进攻,新四军被迫自卫,奋勇还击,皖南事变全面爆发。

连续激战数日,至1月10日,新四军各部队均陷入重围,突围接连受挫,被迫退到石井坑坚守。此时,叶挺军长一面致电党中央表示:“上下一致,决打到最后一人一枪,我等不足惜。”一面致电蒋介石:“职奉命北移,到茂林即遭友军四面包围,弹尽粮绝。如委座认为新四军仍系抗战军队,而职仍系抗战军人,则恳立即命令友军解围。”

“到1月11日,军部经过一天的收容整顿,只剩下5000人左右了。”章海林说,尽管经过几天几夜连续行军作战,战士们已经疲劳不堪,但面对国民党顽固派,新四军始终坚守铁的纪律,铁的作风,所有人不顾严寒和疲劳,精神振奋,打退了顽军的多次进攻。

1月12日,整个石井坑周围高山上的战斗愈加激烈。12日晚,叶挺在石井坑亲自组织突围。石井坑战斗持续了3天,新四军阵地逐渐缩小,我军因兵力薄弱逐渐陷于绝境。为保全部队,挽救危机,叶挺根据中共中央东南局副书记饶漱石的意见,致书上官云相,指责其“背信弃义”,表示愿往上官总部协商。14日,叶挺带领少数随从人员去顽军108师谈判,一到108师后即被无理扣押。

“面对数十倍于我军的优势强敌,石井坑余部奋战至1月14日,终因寡不敌众,弹尽粮绝,阵地全部失守。新四军皖南部队除第一支队副司令员傅秋涛率2000余人分散突围外,少数被俘,大部分壮烈牺牲。”章海林说,军长叶挺下山谈判被扣留,副军长项英、副参谋长周子昆突围后遭叛徒杀害,政治部主任袁国平在突围中英勇殉职。

皖南事变发生后,国民党顽固派进一步将反共活动推向高潮,国民政府军事委员会发表命令和谈话,颠倒黑白,反诬新四军为“叛军”,宣布撤消其番号,声称要将军长叶挺“交军法审判”。

面对国民党猖狂的反共浪潮,中共中央在军事上进行自卫,在政治上坚决反击。党中央先后向全国各界发表通电和谈话,披露皖南事变的真相,全面揭露国民党顽固派摧残抗日力量的罪恶行径,并提出解决皖南事变的12条办法。得道多助,失道寡助。由于中国共产党的坚决斗争,在全国人民的声讨和国际舆论的压力下,国民党当局陷入孤立。蒋介石为摆脱政治上的孤立困境,邀请共产党参政员出席国民参政会,暂时收敛了反动活动,国民党顽固派挑起的第二次反共高潮,终于被击退。

在皖南事变烈士陵园纪念广场上,当年皖南事变发生后,周恩来愤笔写下的四言诗被镌刻在石碑上:千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急!诗词中的悲愤之情,让前来参观的人们无不为之动容。

“皖南事变中,新四军战士浴血奋战七天七夜,抗击国民党顽军。他们为中国人民解放事业英勇献身,建立了不朽功勋,他们的光辉业绩将永载史册。”陵园的纪念廊里,排列着9根具有皖南传统特色的圆形巨柱,其中只有两根是完整的,余下都是高低不平的残柱。章海林介绍,这寓意当年新四军9000健儿中7000多人殉难,只有2000余人胜利突围,同时也象征皖南事变后,新四军发展成为7个师9万余人的抗日队伍。

“最后一颗子弹留给自己”

“前进号响,大家准备好,子弹上膛,刺刀出鞘。三年的皖南,别了……”皖南事变烈士陵园管理处副主任陈雷介绍,这首名为《别了,皖南》的歌曲创作于皖南事变前夕,词作者是新四军政治部主任袁国平,由著名作曲家任光谱曲。

袁国平1925年加入中国共产党,曾先后担任红三军团政治部主任、红军总政治部副主任等职务,被毛泽东评价为“我军著名的宣传鼓动家”。1938年,他由延安赴皖南就任新四军政治部主任。1941年,在皖南事变中,他率部突围,身中数弹,壮烈牺牲。

皖南事变烈士陵园管理处副主任陈雷介绍新四军政治部主任袁国平的革命故事。

皖南事变烈士陵园管理处副主任陈雷介绍新四军政治部主任袁国平的革命故事。

“在皖南三年期间,袁国平曾写下了数十封家书,传递抗战的决心和必胜的信心。”陈雷深情地说,这一封封家书都饱含着一个新四军战士矢志不渝的初心和使命。在给哥哥的信中,袁国平如此写道:“国事如此,愿以最后一滴血贡献于国家民族。”皖南事变爆发后,面对国民党顽固派的重兵围剿,袁国平在作突围动员时,悲壮而坚决地说:“如果我们有100发子弹,要用99发射向敌人,最后一发留给自己,决不当俘虏。”

1941年1月14日晚,袁国平在突围中不幸身中数弹,倒在草丛中。当他被军部卫士连副连长李甫及战士们发现时,浑身血肉模糊,不能行走。“战士们都是革命的种子,要赶快突围……”他睁开眼睛,吃力地对李甫说,“你们走你们的,不要管我了!”

“没有人肯丢下首长,战士们迅速用树枝简单地扎了副担架,抬着袁国平继续突围。在强渡青弋江时,队伍不幸被敌人发觉,密集的子弹扫过来,战士们一个个倒下。”在皖南事变陈列馆里,陈雷指着馆内的场景介绍,战斗异常激烈,当队伍到达对岸时,100多人的队伍就只剩下三四十人了。

袁国平由于在渡河时再度受伤,身体极度虚弱。他挣扎着把一个笔记本和7块大洋交给李甫,用微弱的声音说:“你们赶快突围,不要管我了,否则一个都出不去,替我向组织上汇报……”随后,他又指着大洋说:“这是党费……”战士们泣不成声,不忍抛下敬爱的首长而去。袁国平了解自己的战士,为了不拖累部队行动,趁大家不注意时,他从口袋里摸出手枪,对准太阳穴扣动了扳机,用生命践行了自己的诺言。

1941年1月,在《别了,皖南》的旋律声中,9000余名新四军,依依不舍地同皖南人民告别,踏上北移之路。岁月挪移,底色不变。今天,袁国平和任光创作的歌曲依然激情铿锵:“目标,扬子江头,淮河新道。哪个来拦路,哪个被打倒!冲过重重叠叠的封锁,冲进日本鬼子的窝巢。我们一定胜利,我们一定到达目标!”

“革命母亲”张素莲

皖南事变发生后,国民党顽固派采取五户连保连坐、残酷镇压等恐怖手段,妄图断绝人民群众同新四军的联系。收治新四军伤员,隐蔽新四军失散人员,掩护新四军突围,为新四军放哨、探路、当向导……皖南人民用生命与鲜血,诠释了与新四军的血肉深情。

在泾县云岭有一名“革命母亲”叫张素莲,人称张妈妈。“张妈妈全家参加革命的事迹在当地群众中广为流传。皖南事变发生后,她为掩护新四军突围勇当向导,被敌人逮捕后受尽酷刑,始终不吐露秘密。”泾县新四军历史研究会学术委员会主任陈志宏说。

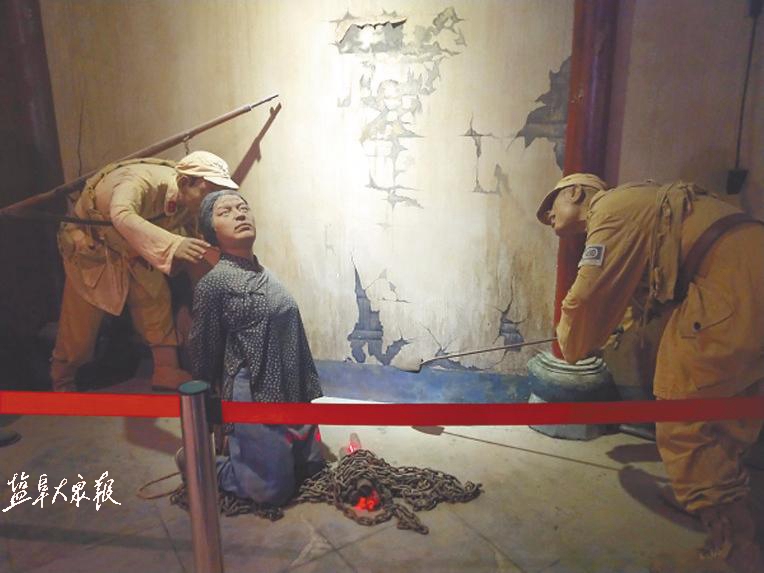

皖南事变陈列馆内张素莲跪火铁链雕塑。

皖南事变陈列馆内张素莲跪火铁链雕塑。

美国进步记者、作家史沫特莱在《中国的战歌》中这样描写张素莲:“她肤色棕褐,血管突出的苍老的手臂,象小山坡上的山脊。她瘦而结实,说起话来果断有力而近乎严厉,花白的头发从隆起的额头往后梳,在脖颈后挽成一个髻。她是个寡妇,现有4个孩子,她3个儿子中较大的两个在新四军。”

1938年8月新四军军部进驻云岭。在新四军的动员和帮助下,张素莲积极投入抗日救亡工作,很快加入了中国共产党,担任了云岭地区妇抗会主任。“张素莲的两个儿子、一个女儿和大儿媳都参加了新四军,这种全家革命的典型适应了新四军扩军工作的需要。”陈志宏说,当时军直机关报刊曾大力宣传张素莲的事迹,标题就是“革命母亲张妈妈”,“革命母亲”这一称号很快被新四军广大指战员所熟知。

在皖南事变的战斗中,张素莲担任向导带新四军将士突围。途中,她因身负重伤而未能突出重围,后在泾县花林被敌人逮捕。敌人逼她交代党组织秘密,指着烧红的铁链说:“不说,看见没有?就让你尝尝铁火链的滋味。”张素莲斩钉截铁地回答:“不知道就是不知道!”敌人撩起她的裤脚,按着她的双腿向着火红的铁链上跪去……受尽酷刑,她始终未吐一字,后被乡亲们联名保释出来。伤好后,她假装疯傻,到处乱跑,暗中为地方游击队搜集情报,传送信件。

“1951年,张妈妈受邀去北京参加国庆观礼时,受到了毛主席的亲切接见。老人激动万分,含着热泪卷起裤脚,让毛主席看她一双被火链烧黑的膝盖。”陈志宏告诉记者,老人一生对党忠诚,1963年弥留之际,她仍不忘从枕下摸出用手帕包好的钱,让子女帮她交最后一次党费。